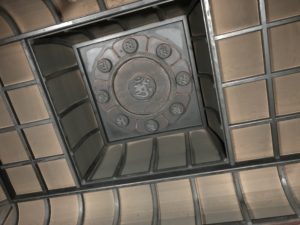

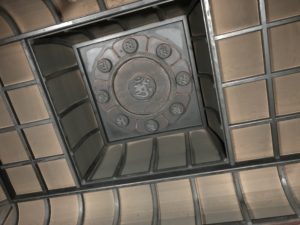

地元の大工さんに

手伝っていただきながら

先代住職が自身で彫った

八葉曼荼羅(はちようまんだら)。

護摩壇(ごまだん)上方の

天井に設置されていたため

真っ黒にすすけていましたが

秋田の阿部正助商店さんが

クリーニングと修繕をして下さり

見事な仕上がりとなりました。

八葉曼荼羅とは

胎蔵曼荼羅(たいぞうまんだら)

という慈悲の側面から

描かれた曼荼羅の

中央部分のことを指し

根本的に重要な場所となります。

先代は梵文(ぼんぶん)の

研究者でもあったため

梵字(ぼんじ)をとても大切に

捉えておりました。

八葉曼荼羅に見られる梵字は

全て尊格(仏)を指します。

細かな説明は省きますが

梵字も尊格の形のひとつとされます。

中央の文字は

「ア」という文字の荘厳体で

「アーンク」と読み

大日如来を象徴しています。

周囲の花弁に配置された梵字は

宝幢如来(ほうとうにょらい)

開敷華王如来(かいふけおうにょらい)

無量寿如来(むりょうじゅにょらい)

天鼓雷音如来(てんこらいおんにょらい)

という四如来と

普賢菩薩(ふげんぼさつ)

文殊菩薩(もんじゅぼさつ)

観音菩薩(かんのんぼさつ)

弥勒菩薩(みろくぼさつ)

という四菩薩を象徴しています。

大日如来と周囲の四如来をあわせ

五智如来(ごちにょらい)といいます。

それにしても

よくもまあ

これだけのものを

“手作り”したものだと

感心させられます。

▼旧本堂解体前(2020年夏)

▼クリーニング後

平成29年より6年計画で

本格的に始動した本堂建替事業では

多くのご協力のおかげで

主要なお仏像の修繕や造立も

行うことが叶いました。

当山は歴史が古いということもあり

とても多くの由緒ある

お仏像がお祀りされており

“見どころ”でもあります。

振り返りの意味もあり

お仏像の修繕や造立について

以下に簡単にまとめてみました。

今回は紹介出来ませんが

ひとつひとつに

エピソードがあります。

色々な方の

切実な願いが込められているものもあり

これまでの経緯を振り返ることで

そういったお心と

また向き合わせていただいたように思います。

①本尊・愛染明王

- 江戸期の当山本坊(宝珠盛岡山永福寺)住職・宥瑗(ゆうえん)により文化7年(1810)奉納

- 故・哘啓造(さそうけいぞう)氏のご寄進により、この度修繕

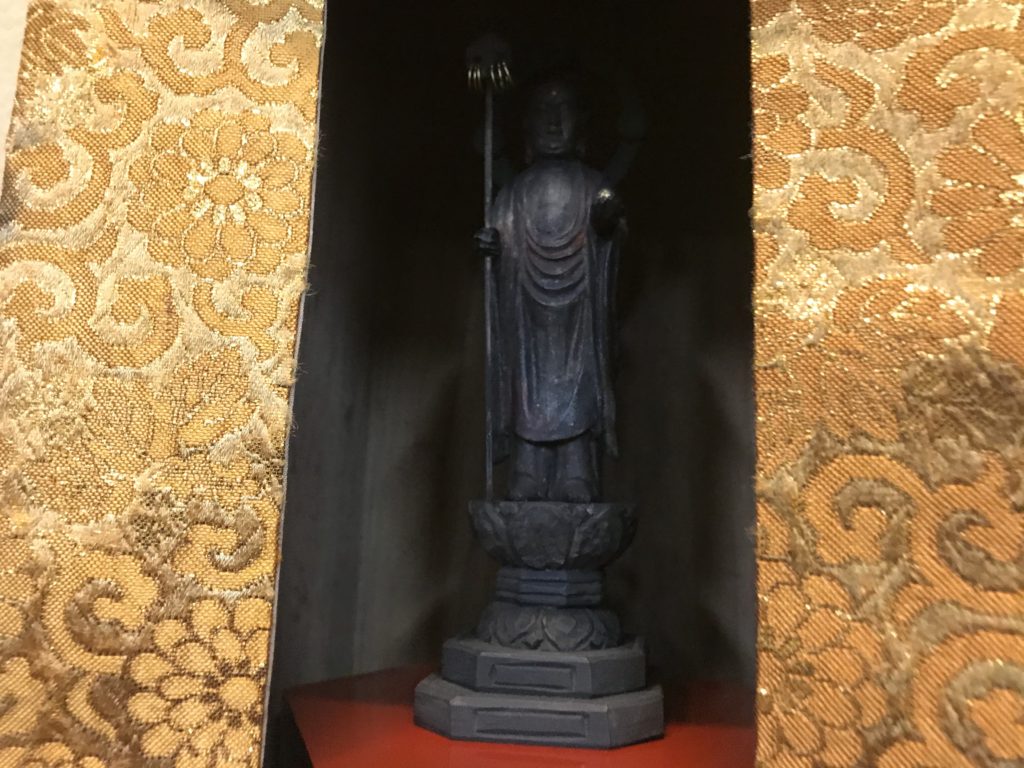

②普賢菩薩

- 造立年代不明

- 昭和4年(1929)に修繕し彩色が改められるも、経年劣化が著しかったため、この度修繕

- 新本堂では本尊脇侍(わきじ)として安置

③十一面観音三尊(長谷式)

- 造立施主(匿名希望)のご寄進により作仏

- 当山の本尊はもともと十一面観音とされる

- 総本山長谷寺の本尊と同形式で作仏

- 新本堂では本尊脇侍として安置

④本 七崎観音(もとならさきかんのん)

- 明暦元年(1655)南部重直公により奉納

- こちらの観音像の御前立ちが現在秘仏として祀られる七崎観音(ならさきかんのん、「現 七崎観音」)

- 破損箇所が多く、各所傷みも激しかったため修繕

- 新本堂では観音堂内殿に安置

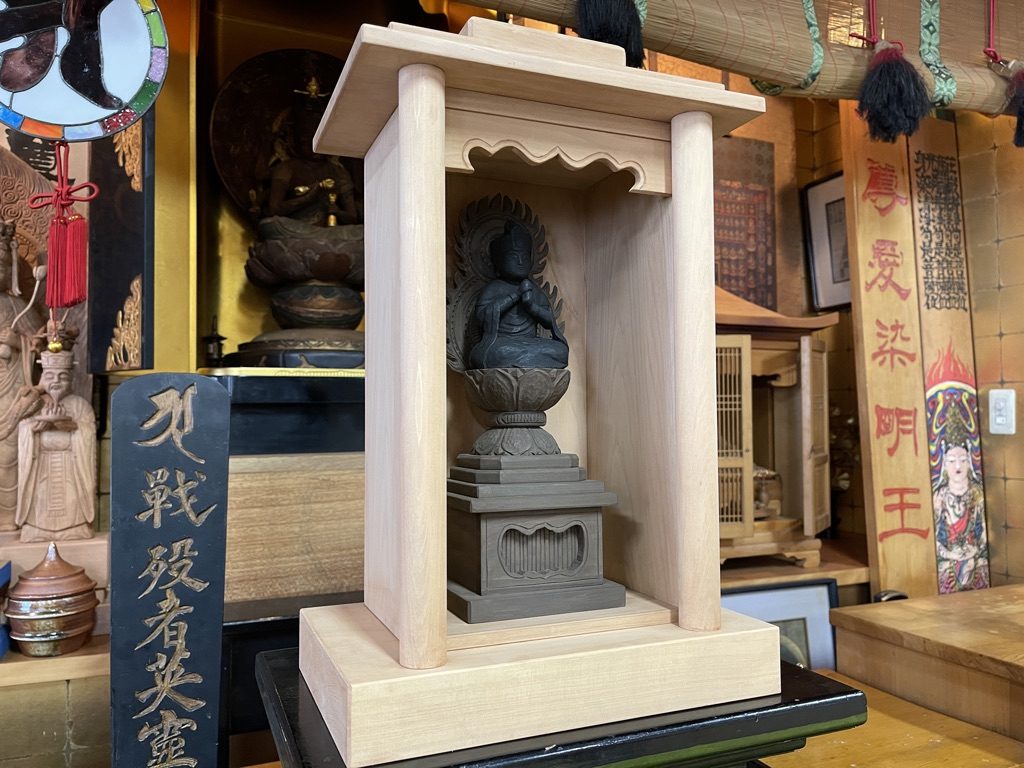

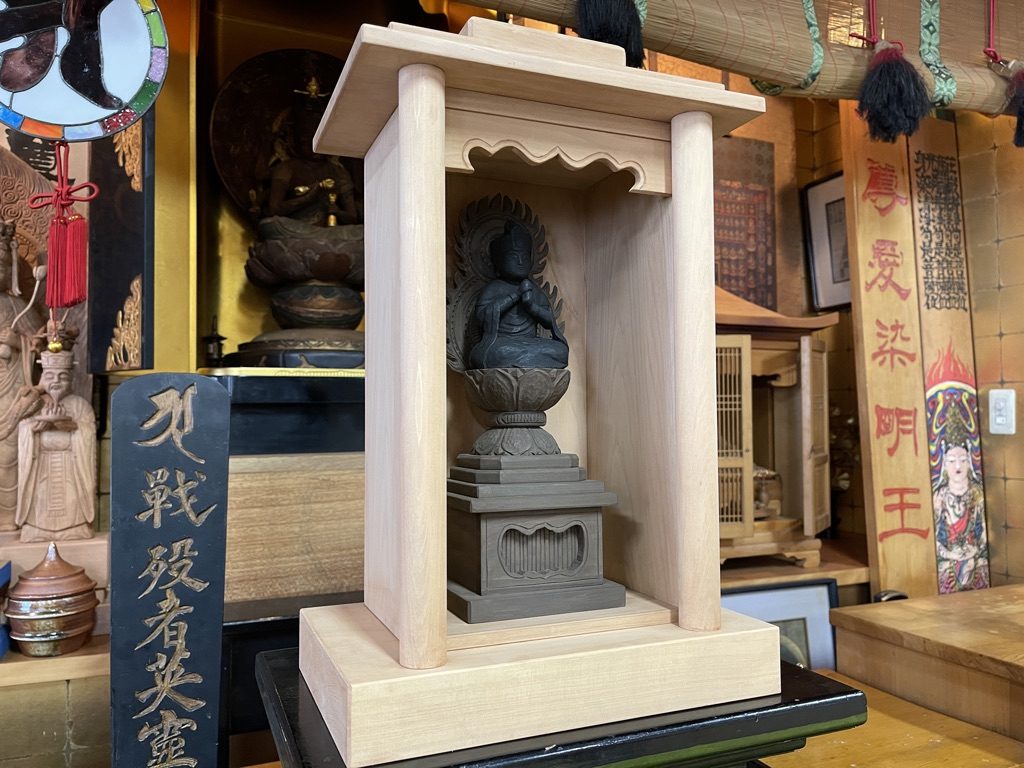

⑤大日如来

- 年代不明

- 蓮台・光背がなかったため、新たに制作

- 厨子を新調

- 新本堂では観音堂脇祭壇に安置予定

⑥不動明王三尊

- 年代不明

- 近世の文書によると、江戸期は本尊愛染明王の脇侍として祀られていた

- 全体的に焼け焦げていた(文化7年[1810]の火災によるもの)

- 本体の大きさにあわせ台座・光背・持物を新調

- 脇侍の二童子を新調

- 新本堂では観音堂脇祭壇に安置

⑦不動明王

- 年代不明

- 近世の文書によると、江戸期は本尊愛染明王の脇侍として祀られていた

- こちらも全体的に焼け焦げていた(文化7年[1810]の火災によるもの)

- 本体の大きさにあわせ台座・光背・持物を新調

- 新本堂では観音堂脇祭壇に安置

⑧聖徳太子

- 年代不明

- 鋳造仏

- 台座がなく自立出来なかったため、台座を新調

⑨子安地蔵

- おいらせ町の旧家より奉納された子安さま

- 破損箇所が多かったため修繕

⑩地蔵菩薩

- 年代不明

- 仏像のお足元にホゾ穴があり、もともとは台座があったと思われるが本体のみ祀られ、自立出来ない状態だったため台座を新調

⑪仁王

- 享保3年(1718)9月に津嶋弥十郎清春が奉納

- 材質は青森ヒバ

- 仁王門建替・仁王像修繕・台座新調

今から1200年以上さかのぼる

弘仁8年(817)5月15日は

当山の初代住職

圓鏡(えんきょう)上人の

御命日にあたります。

そのため

5月15日は普賢院にとって

大切な日でもあります。

本日は

初代住職の御命日にあたり

歴代住職のご供養を行う

開山忌(かいさいんき)の

お勤めをいたしました。

また本年は

開山忌にあわせ

会津斗南藩(となみはん)

縁故者のご供養も

併修いたしました。

令和4年の

開山忌の様子をお伝えする

動画を用意したので

ご覧いただければ幸いです。

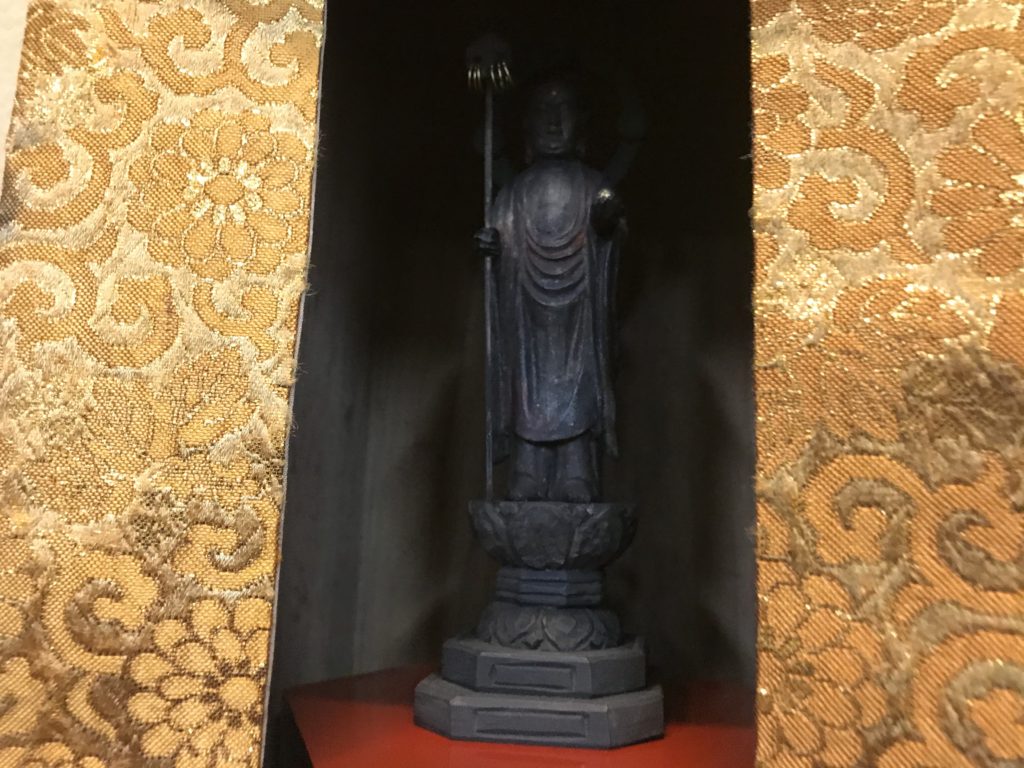

脱活乾漆(だっかつかんしつ)とは

漆を用いた作仏の技法で

奈良時代に盛んであったとされます。

平安時代以降になると

木造での作仏が中心となり

脱活乾漆による御像は

あまり見られなくなり

「幻の技法」と化してしまいます。

奈良時代に隆盛した

脱活乾漆の技法は

幻のものとなったものの

脱活乾漆の古仏の断片を

手がかりとして

現代に蘇らせたのが

関頑亭(せきがんてい)先生です。

関頑亭先生が手がけられた

素晴らしい御像は

市内の洗心美術館に

何点か所蔵されております。

以前にもご案内しましたように

洗心美術館を管理されている

コサカ技研の小坂明会長の

ご厚意により

当山に脱活乾漆像を

奉納いただくことになり

本日打ち合わせに

行ってまいりました。

ご奉納いただく権現像は

観音堂の中央祭壇の前に

ご安置いたします。

仏像奉納の施主である

小坂会長方3名で

新本堂の権現像をお祀りする場所を

ご確認いただきまして

今後の段取りについては

徐々に詰めることとなりました。

そのような

打ち合わせをさせていただく中で

脱活乾漆をもう一体

ご奉納いただけることになりました。

新たにご奉納いただくことになったのは

薬師如来(やくしにょらい)像です。

思いもかけない

お話しだったので

とても驚いたとともに

大変ありがたく感じました。

大変に光栄なお話しをいただき

当山での祭祀方法を

色々と検討した結果

薬師如来像は

ふれあい豊山館1階の

祭壇中央に安置させていただくのが

最も丁寧かと考えております。

現在(令和4年5月時点)

ふれあい豊山館1階は

仮本堂として荘厳されており

祭壇中央には本尊厨子が安置されています。

当初

新本堂完成後は

仮本堂の荘厳は撤収する予定でしたが

薬師如来像をお迎えするに伴い

仮本堂の荘厳は概ね維持させていただき

「薬師堂」として空間を

整える思案をしております。

薬師堂とは

「薬師如来を本尊とするお堂」の意です。

ご奉納いただく薬師如来像は

とても立派で

大きさもあるので

脇侍(わきじ)としてお祀りするよりも

一お堂の主尊として

“厳かに”お祀りすべきと思い

そのような方針を

取らせていただく所存です。

▼権現像(脱活乾漆)

▼薬師如来像(脱活乾漆)

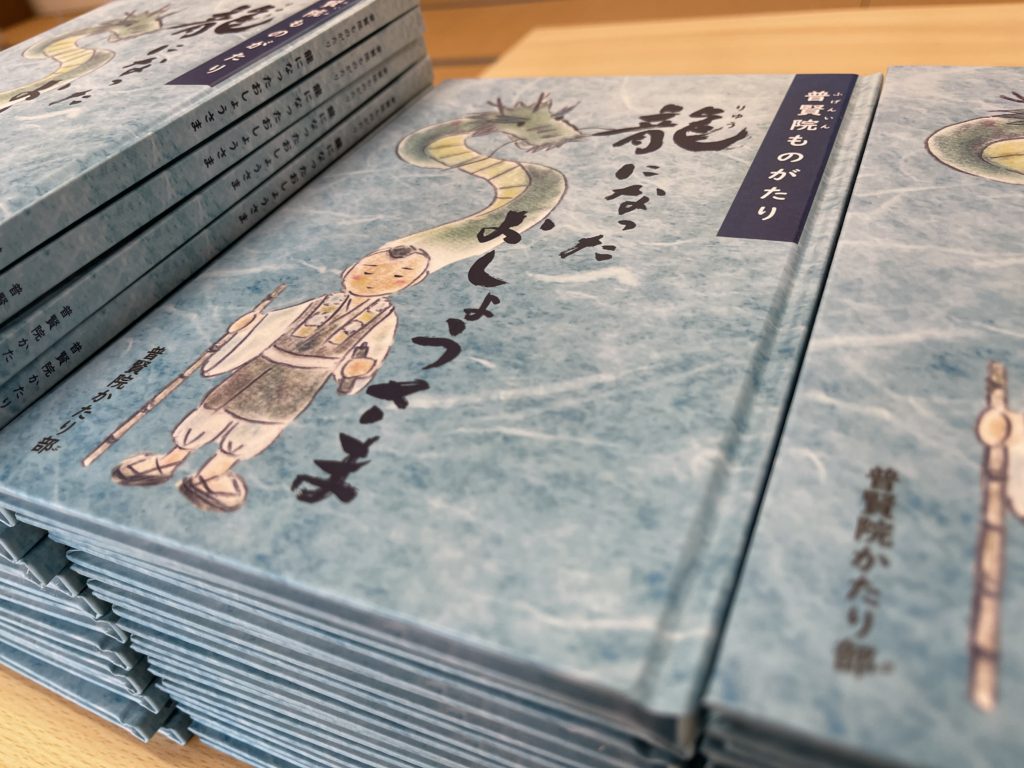

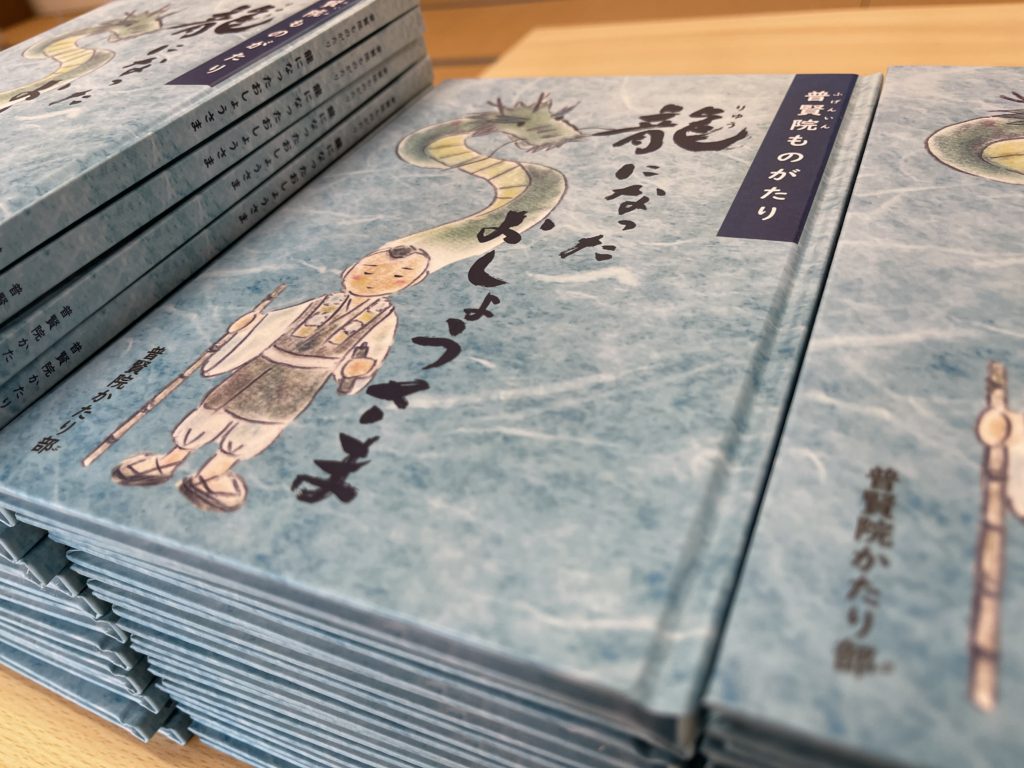

少し前のことになりますが

知人の方にお取次ぎいただき

八戸市教育委員会を通して

八戸市市内の小学校への

絵本『龍になったおしょうさま』の

寄贈をご快諾いただいたので

5月2日に八戸市庁の

教育委員会へ絵本を

お渡しいたしました。

豊崎小学校へは

すでに寄贈しておりまして

三条小学校へは

オダプリントの社長さんが

お届け下さることになったので

小田さんを通して

寄贈されます。

郷土の誇る伝説の

いちバリエーションに

親しんでいただければ幸いです。

書籍寄贈のルートに関して

いくらか詳しい方からのアドバイスで

当初は八戸市博物館に

相談すると心強いとのことだったので

お寺の行事にお見えになっていた

博物館の方に話題をお伝えして

後日改めて相談させていただきたい旨を

お伝えしたのですが

どうやら事情が様々あるようで

博物館が窓口になるのは難しいと

かたり部メンバーに伝言がありまして

別ルートでの寄贈となりました。

詳細や趣旨を踏まえて

正式にお願いする以前に

窓口にはなれないとの伝言を

いただいた形になったわけですが

明確にお断りしなければならない

ご事情があるのでしたら

直接住職に

ご一報いただければ

良かったのにと

非常に残念に感じています。

怒り恨みは全くありませんが

多重の意味で

「非常に」残念に思います。

断りの言伝を預かった方が

板挟みのような感じで

精神的負担がかかっていたように

見受けられましたし

とても申し訳なく思いました。

雑把に耳にした所では

“感謝状目的の寄贈”と

捉えられているような言い回しに

聞こえるようなことも

おっしゃられたようで

拙僧としては

詳細や趣旨を聞く以前に

そうした偏見による

事の決定がなされたことに

疑念を抱いております。

博物館での対応が

難しいと伝言を受けて

行政的窓口では

伝説の類の書籍を

取り扱うのが難しいものと

考えていたのですが

どうもそういったわけでは

ないようでした。

拙僧のみならず関係者において

こうした疑念が生じたのは事実で

良い気分であるわけはありません。

繰り返しますが

住職としては

この件について

怒りや恨みは全くありません。

理由があってのご判断であることは

重々承知しているのですが

その理由について

伝えるべき者に

明確に示すべきだったと感じます。

2021年3月から2022年4月までの

主なドローンの映像を

ダイジェスト動画として

編集してみました。

大雑把ではありますが

一気に1年を振り返ることが

出来るものとなっていますので

ご覧いただけると幸いです。

令和4年4月に奉納された

龍王像と龍女像の

開眼法要を行いました。

龍王像と龍女像は

三湖伝説と称される

龍神の物語をモチーフとして

拙僧泰峻の弟子である

中野太陽さんが造立を発願して

勧進を呼びかけて

奉納して下さったものです。

開眼法要の様子をお伝えする

映像を準備したので

ぜひご覧下さいませ。

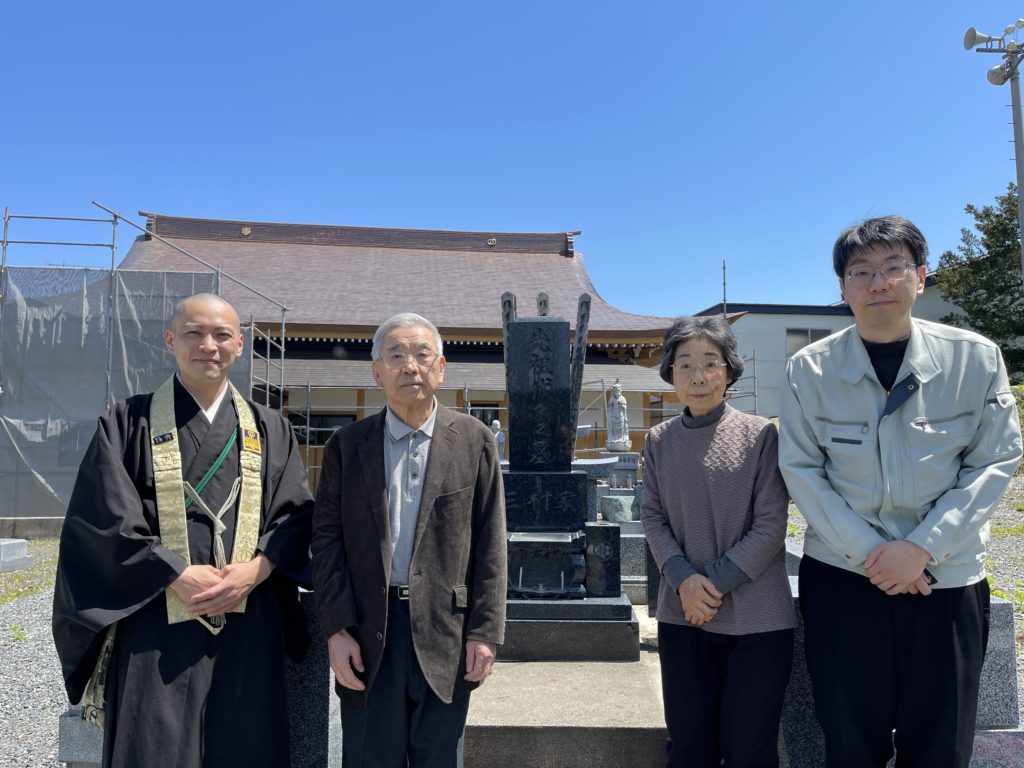

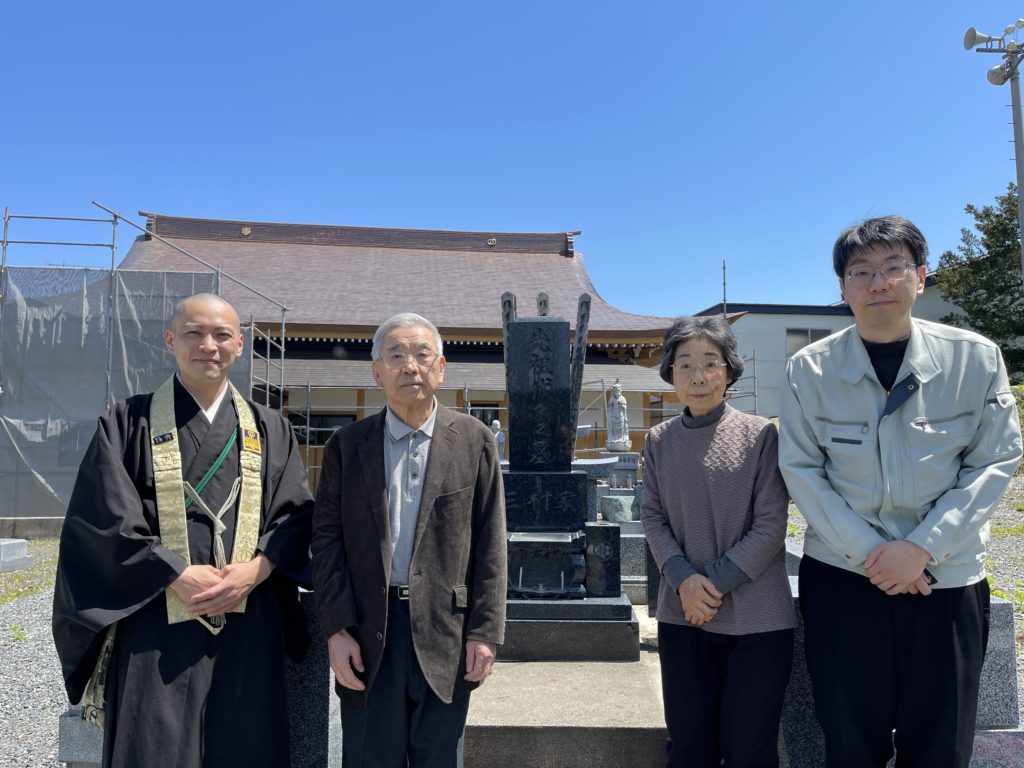

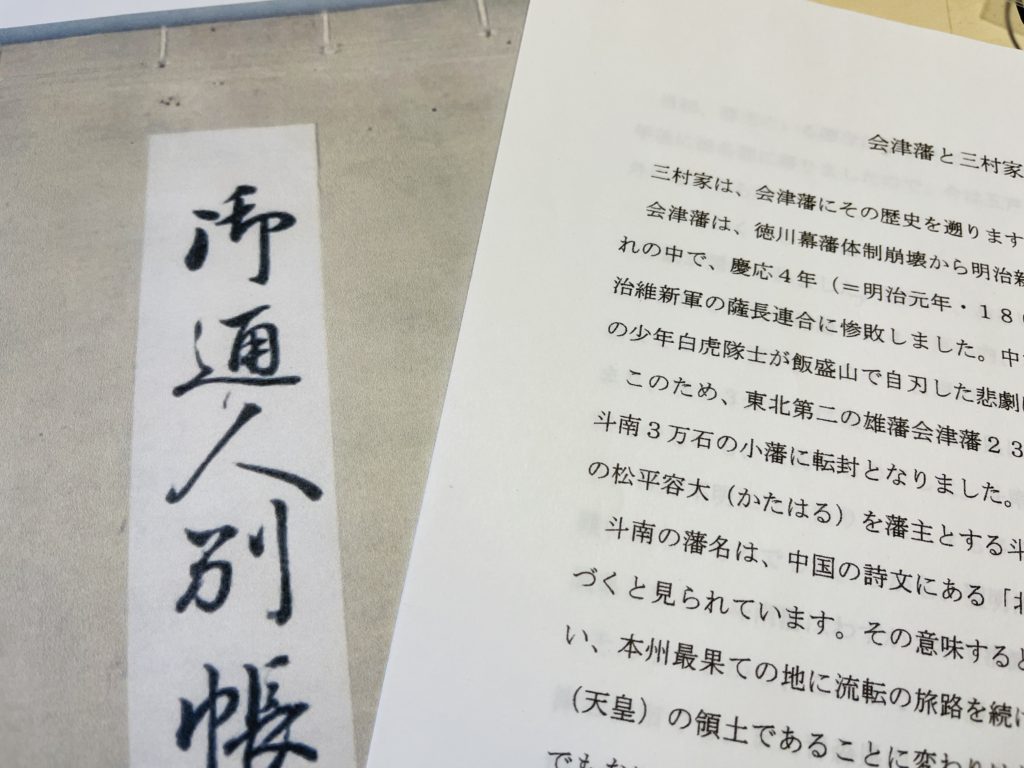

当山本堂裏手には

歴代住職墓や寺族墓のほか

有縁のお家のお墓が2基あり

そのうち1基は

会津斗南藩(あいずとなみはん)の

末裔である三村家のものです。

現在の三村家のお墓は

平成3年に

現在の三村家当主の三村圭佑さんが

11基もの古い墓石を整理されたうえ

建て替えられたものです。

三村家のほかに

普賢院の境内墓地には

16基もの会津斗南藩縁故者の墓石が

残っております。

それらの墓石は

土の上に直に置かれた状態で

以前から

もう少し丁寧に

ご供養させていただきたいとの思いがあり

本堂建替という歴史的機会にあたり

墓石を安置するスペースを整理して

会津斗南藩縁故者供養所を

整えさせていただきます。

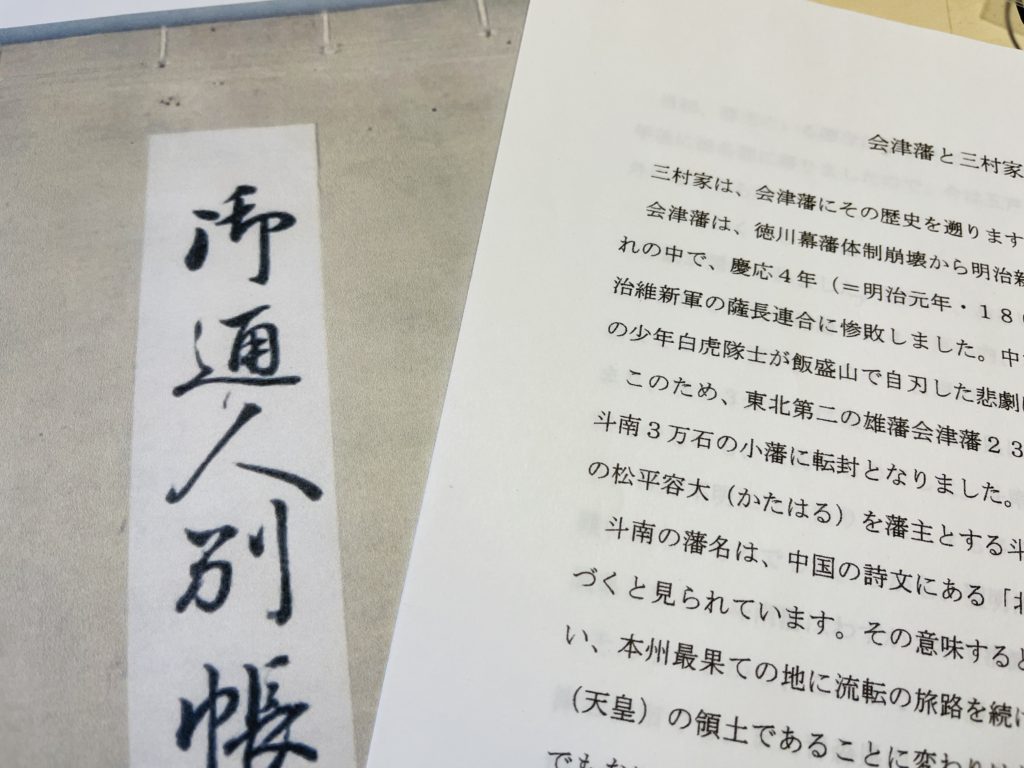

本日

三村さんが

お墓参りにお見えになられ

三村圭佑さんがまとめられた資料を

ご丁寧にお届け下さいました。

三村家のご先祖様のお名前が

記載される史料についても

教えていただくことが出来たので

しっかりと学ばせていただきたいと思います。

▼三村家のお墓の前にて三村さん方との一枚

令和4年4月30日

▼会津斗南藩縁故者の墓石

▼会津斗南藩縁故者供養所の基礎と土台

拙僧泰峻の弟子である

中野太陽さんの発願により

造立された龍王像と龍女像を

奉納していただきました。

龍王像と龍女像は

十和田湖伝説に関連したもので

龍王像は八郎潟の

龍神・八郎太郎をモチーフにされており

龍女像は田沢湖の

龍神・辰子姫をモチーフにされております。

これらの御像は

当山に祀られる

南祖法師尊像(なんそほっしそんぞう)の

脇仏としてお祀りいたします。

龍王像と龍女像を

紹介する動画を用意したので

ご覧いただけると幸いです。

仁王像が所定の場所に

安置されました。

安置後には

仁王門の建設作業が

本格的に開始されました。

仁王像の安置の様子と

工事の様子をお伝えする

動画を用意したので

ぜひご覧下さいませ。