秋の終活カフェを

10/16午後1時より行います。

これからのお墓と葬儀について

考えるひとときです。

今回は葬儀屋さん(山村総本店)にも

お手伝いいただきます。

参加費は無料です。

ご参加ご希望の方は

お気軽にご連絡ください。

秋の終活カフェを

10/16午後1時より行います。

これからのお墓と葬儀について

考えるひとときです。

今回は葬儀屋さん(山村総本店)にも

お手伝いいただきます。

参加費は無料です。

ご参加ご希望の方は

お気軽にご連絡ください。

日中はすっきりとした秋空。

夜は中秋の名月。

9月もあと一日で終わりです。

今月もさまざまなことがありました。

良いことも

悲しいことも。

お弔いにあたって

「丁寧であること」

「心をこめること」を

先代住職は大切にしていました。

そのことは

現住職の拙僧も

モットーとしています。

丁寧であるためには

常に研鑽が必要であると考えます。

心をこめるためには

常にご縁を大切にすることが

必要であると考えます。

丁寧であることと

心を込めることは

日々励むことを忘れず

ご縁を大切にすることを忘れないこと

でもあると捉えています。

日に日に深まる秋のごとく

自身の「道」も

深められるよう精進したいと思います。

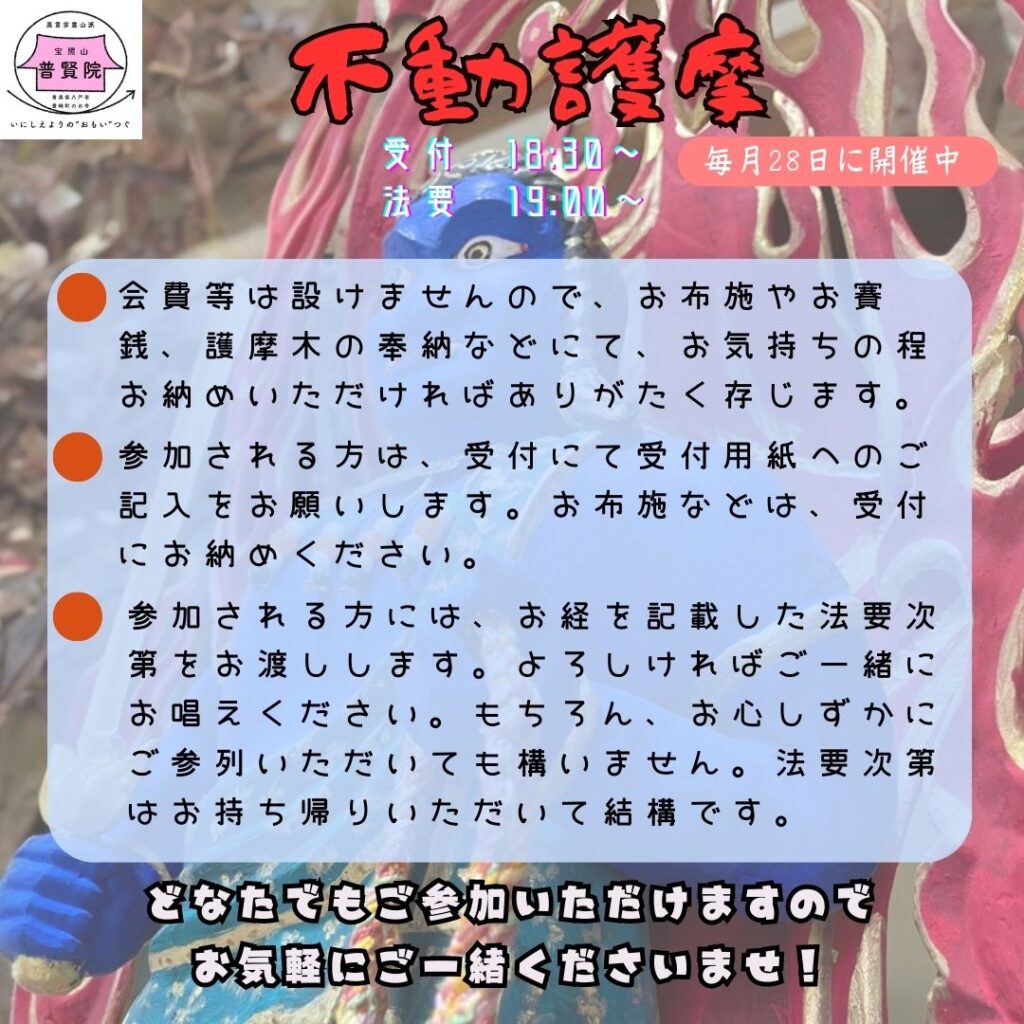

今月も不動護摩を

行わせていただきました。

本年から始めた毎月28日の

不動護摩ですが

毎回毎回マイナーチェンジを重ねながら

お勤めをしております。

とても力強い炎が立ち上り

厳かで良い雰囲気だったと感じます。

今回はライブ配信も行ったので

よろしければご覧くださいませ。

本日は

所属する研究所の所内会のため

日帰りで上京してまいりました。

秋彼岸、写経カフェ

といった行事を終え

月末の不動護摩の準備や

葬儀や法事などの準備も整え

朝一の新幹線で一路護国寺へ。

バタバタとした中

準備不足の感がありましたが

会議の進行など

滞りなく終えることが出来ました。

来月は担当講義があるため

移動時間を

書類作成や資料の読み込みに

あてようと思っていたのですが

どうやら疲労が蓄積されていたようで

往路も復路も寝落ちしてしまいました。

その分

休養を取ることが出来たと

前向きに捉えたいと思います。

意識せずとも

大小様々なことが積もり積もって

疲れていたのかもしれません。

本日で秋彼岸が終わりました。

灼熱の夏後の秋彼岸は

総じて過ごしやすい気候でした。

明後日28日は不動護摩です。

毎月28日に

不動護摩を行っています。

どなた様でも

ご参加いただけるので

ご都合のよろしい方

ご興味をお持ちの方は

お気軽にお運び下さい。

▼8月の不動護摩

秋彼岸も6日目であった本日は

寺子屋ワークショップ「写経カフェ」を

開催しました。

写経カフェは

当日の配布資料や投影資料の

リニューアルを図っており

今回も仕様を変えるなどして

準備を行いました。

マイナーチェンジを重ねつつ

毎回新鮮な心持ちで

臨ませていただいています。

本日は秋らしさを感じる天候のもと

ご参加の皆さまと

過ごすことが出来た

秋彼岸の1日となりました。

本日ご一緒下さった皆様

和やかな時間を

ありがとうございました。

次回は11月25日の開催です。

次回は本年最後の開催です。

秋彼岸にあわせて発行した

寺報『おてら通信』でも触れましたが

昨秋完成した合葬墓(がっそうぼ)の

ご相談は随時受け付けております。

以前にも触れたように

当山では合葬墓ご使用にあたる

冥加料(みょうがりょう)は

お一人30万円を目安として

お納めいただくことにしております。

何代にもわたって

墓じまいをしてから

合葬墓へ納骨する場合

目安通りですと大変な負担となるので

そのような場合は

住職と相談していただいて

冥加料を決めさせていただければと思います。

秋彼岸中に

何件かあったご質問は

冥加料の他に永代供養料は必要か

というものでした。

当山の方針として

位牌堂に位牌壇または位牌が

用意されている場合

仮にそのお宅が絶家したとしても

永代に当山が供養させていただくものと

考えてまいりました。

なので

合葬墓冥加料の他に

永代供養料を設けることは

しておりません。

ただ

位牌堂に位牌壇または位牌のない方で

合葬墓をご使用される場合

位牌壇をご用意いただくか

位牌をご用意いただいて

供養方式を整えていただくことに

ご協力いただければと思います。

家々によって事情が様々な昨今です。

合葬墓に関して

具体的にお聞きしたい方は

ご連絡いただければ

日時などを調整しますので

お気軽に住職まで

お問い合わせくださいませ。

酷暑だったお盆から一ヶ月。

本年の秋彼岸中日は

とても過ごしやすい

日和となりました。

天気が良かっただけでなく

本日は土曜日でもあったので

とても多くの方がご参拝でした。

小正月法要

春彼岸中日法要

お盆法要

秋彼岸中日法要の

四法要は当山の行事中

大きなものとなります。

本年も

多くの方にお支えいただきながら

大きな四行事を終えることが出来ました。

ご協力下さった皆様には

心より御礼申し上げます。

コロナ禍以前は

法要にて「数珠回し」を行っていましたが

最近は実施を見送っています。

状況も落ち着いてきたので

数珠回しを一部復活しても

良いように感じています。

例えばですが

お盆に数珠回しを行うというような形で

限定的に復活したらどうかと

考えています。

数珠回しは

地域的で歴史ある祈りの作法なので

完全に消滅するのは残念に思います。

新本堂では

まだ数珠回しを行ったことはありません。

来年は

どこかのタイミングで

数珠回しを行えればと思います。

明日の中日は

12時30分から法話

13時から法要を行います。

明日は多くの方が

お参りされるかと思います。

天気も問題なさそうですし

秋を感じながら

お参りいただけるかと思います。

拙僧住職は

本堂にて受付をしておりますので

お布施などお持ちの方は

そちらへお納め下さい。

受付に寄られた方には

冊子『光明』

寺報『おてら通信』

終活サロン・終活カフェのご案内を

お渡しいたします。

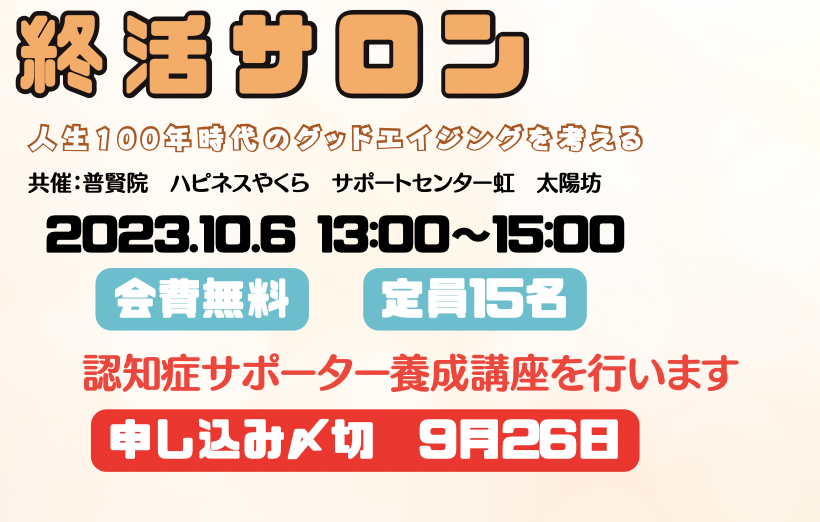

10月は終活イベントを

2つ開催いたします。

10/6は終活サロン

10/16は終活カフェを行います。

終活サロンは

ご縁あって本年から始めた取り組みで

福祉施設との共催イベントです。

終活サロンでは

「人生100年時代をよりよく生きる」

をテーマにしており

一般的にイメージされる終活の

内容にも触れますが

心身の健康に重きを置いた催事です。

今回は

認知症サポーター養成講座を行います。

認知症は

誰もが向き合うことになる

可能性が大きなものです。

認知症について

正確な情報を把握することは

今後必要なことになると思います。

認知症サポーター養成講座では

専門的な講習を受けた方が

講師をお勤め下さいます。

とても良い機会になると思うので

ご一緒いただければ幸いです。

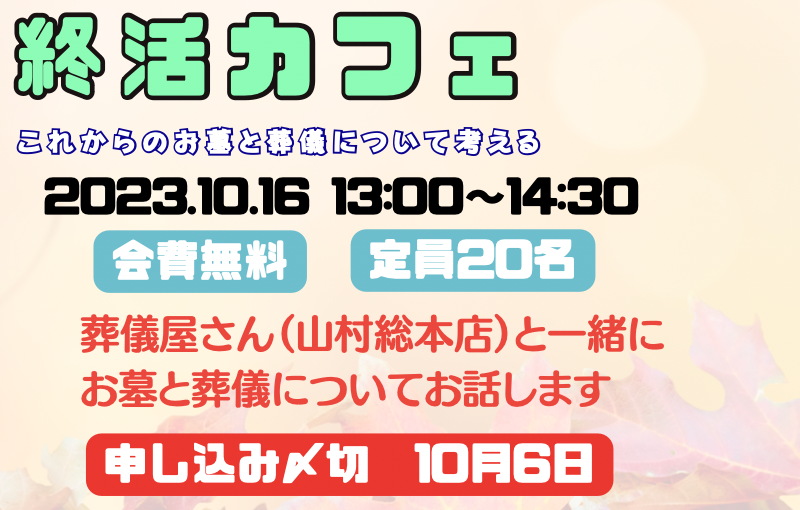

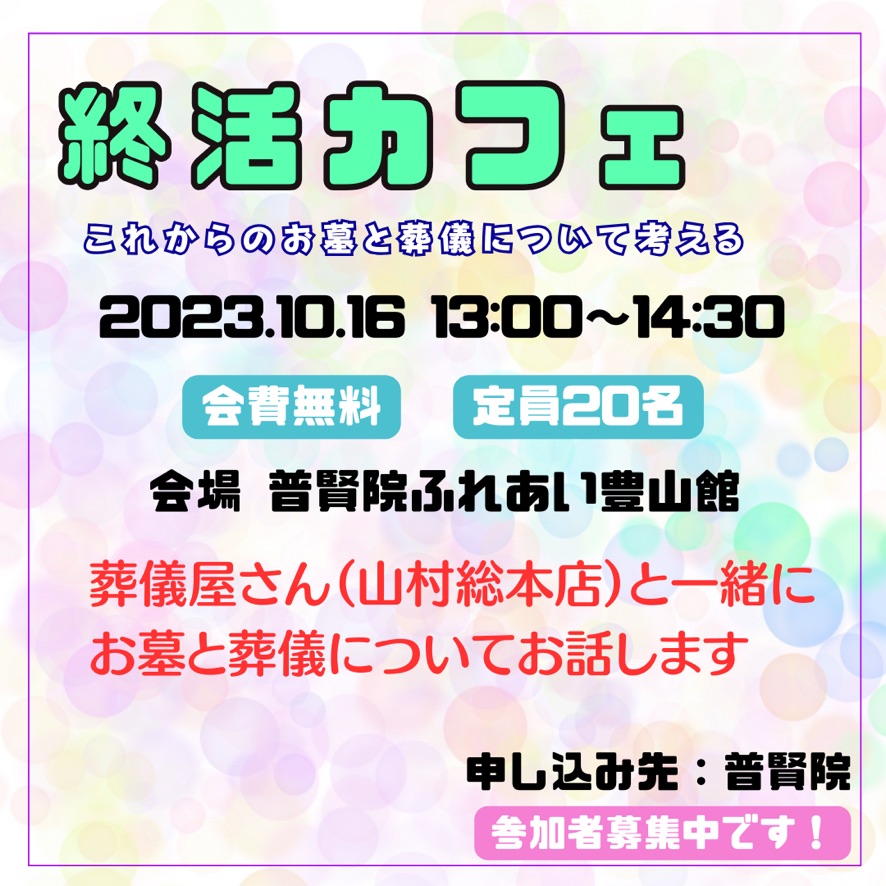

終活カフェは

春と秋に開催を重ねており

これからのお墓や葬儀について

考えることをテーマにしています。

今回の終活カフェは

葬儀屋である山村総本店さんに

ご協力いただいて開催します。

最近の葬儀や法事の事情や

当山の合葬墓についても

お話したいと思います。

ここ数年の変化を

痛感されている葬儀屋さんの

お話も大変参考になると思います。

終活サロンも終活カフェも

参加者を募集しております。

いずれも会場は

ふれあい豊山館です。

会費は無料です。

どなた様でも

ご参加いただけるので

ご参加される方は

お気軽にお申し込み下さい。