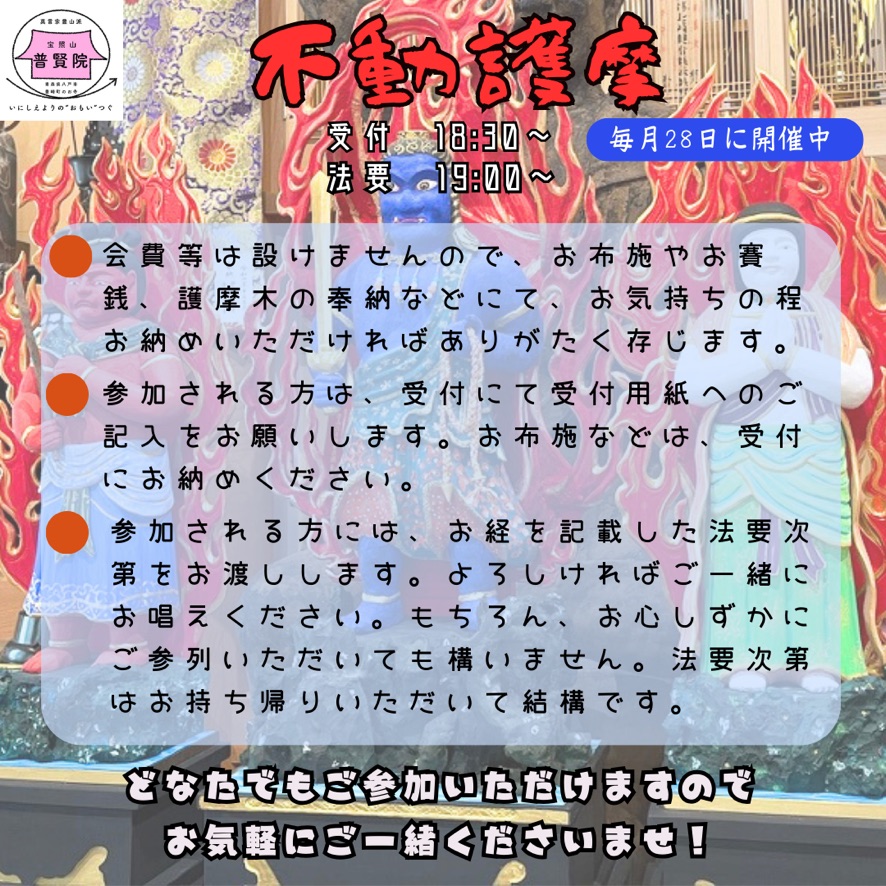

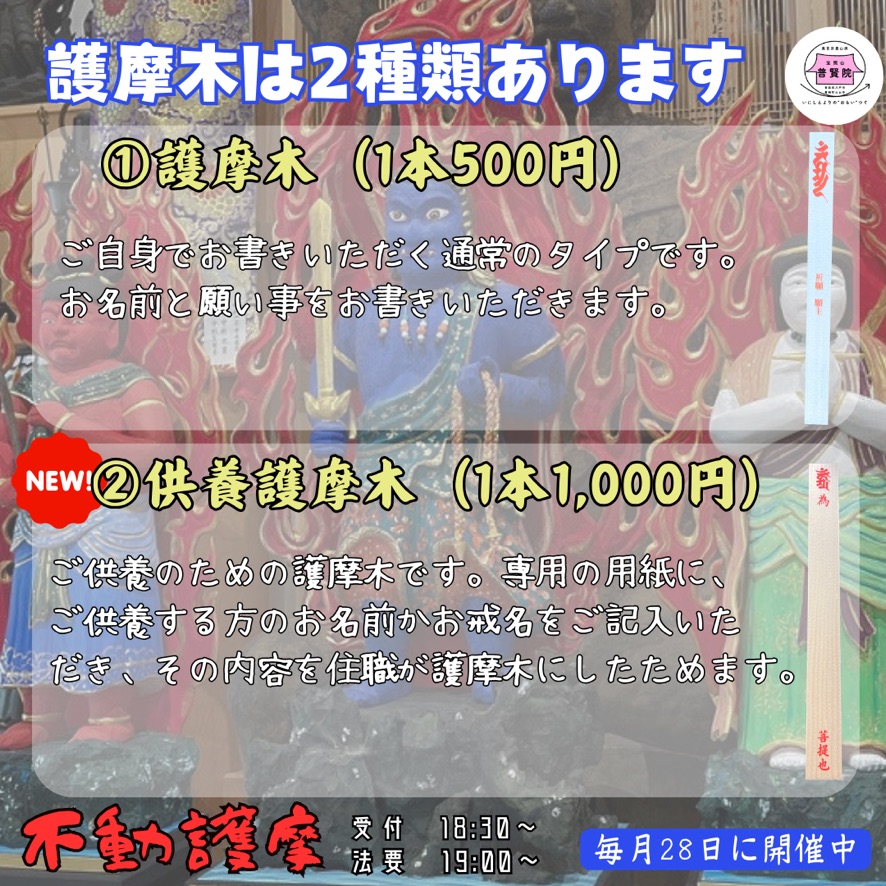

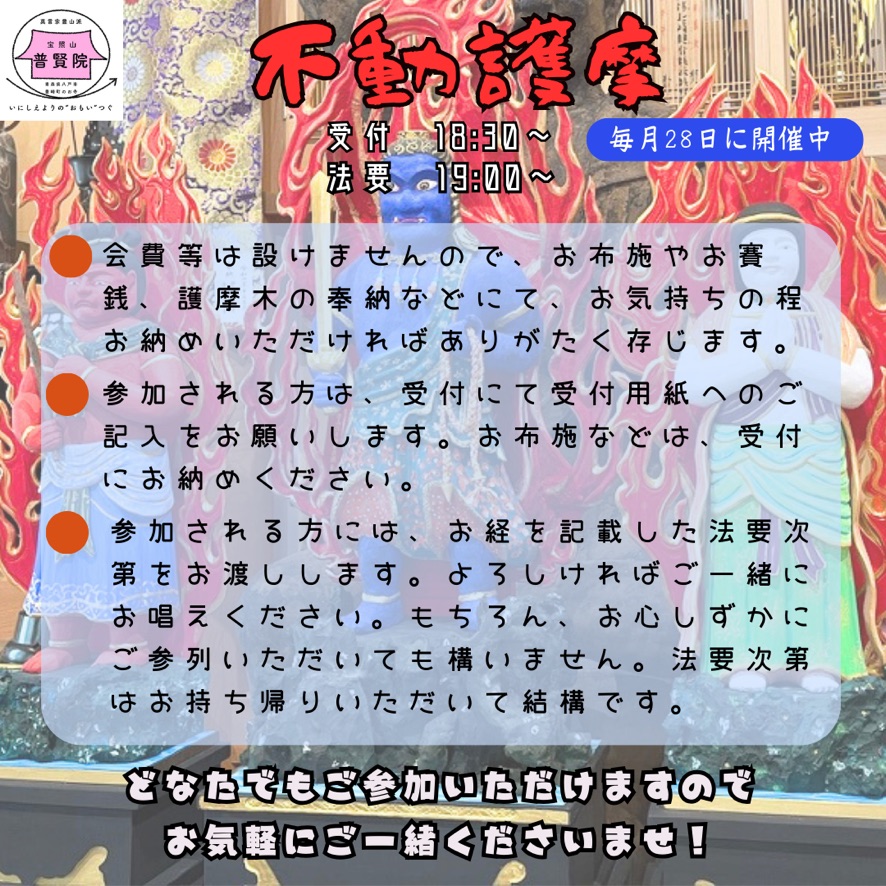

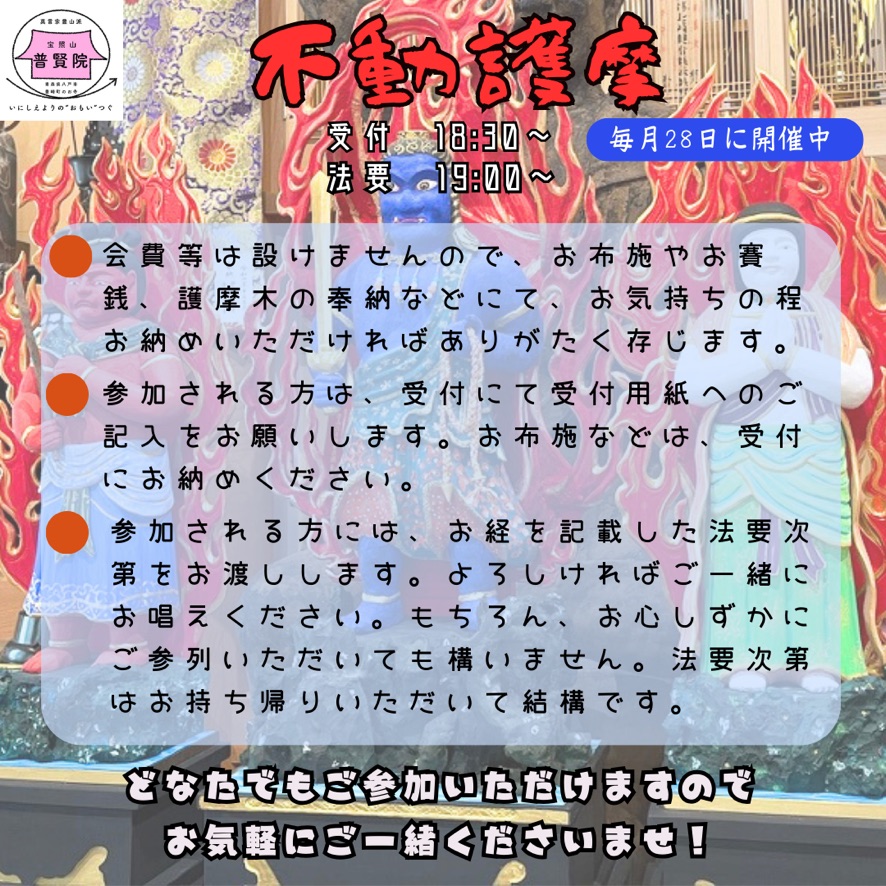

不動護摩

- 開催日:毎月28日

- 受付は午後6時30分から

- 法要は午後7時から

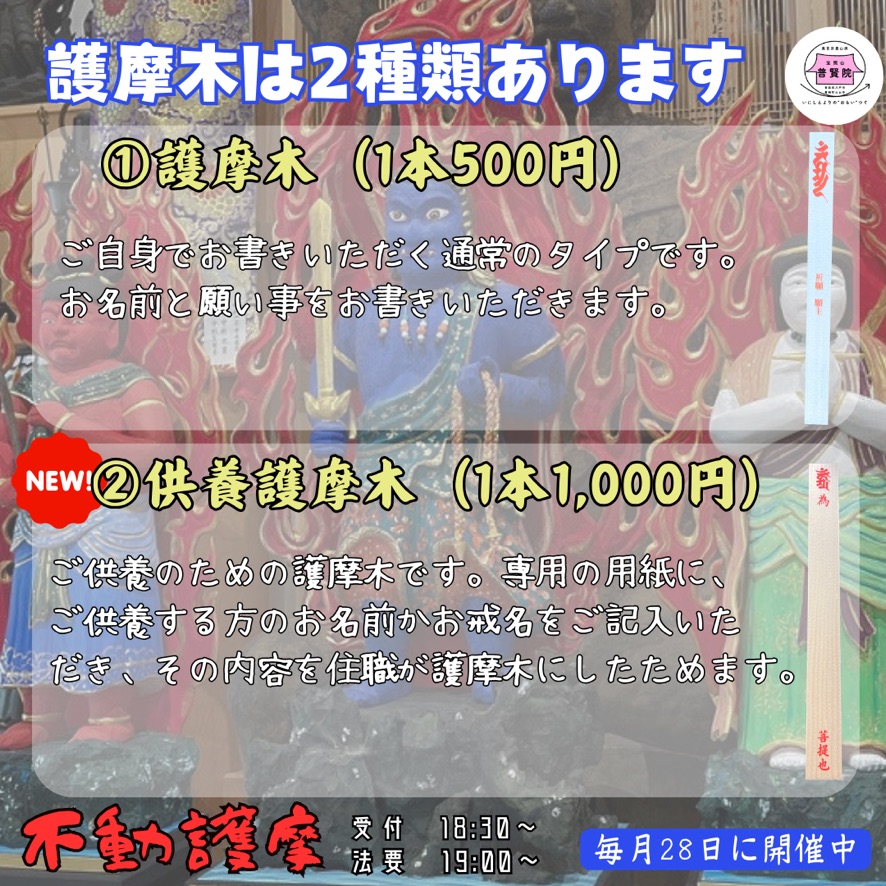

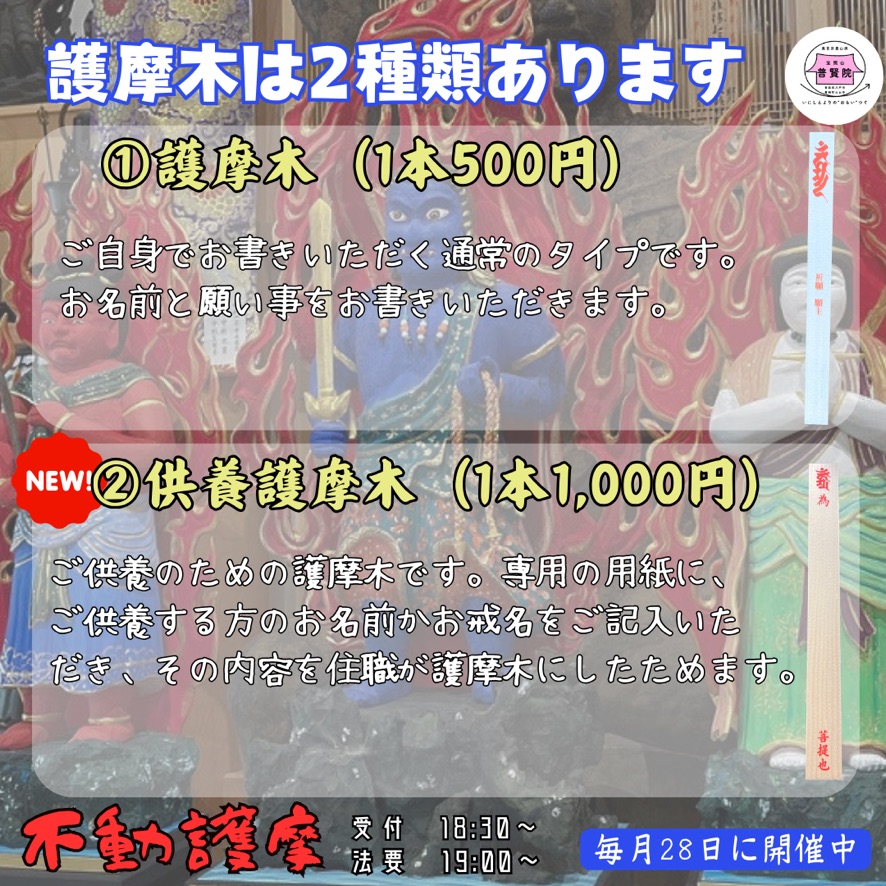

- 会費等は設けませんので、お布施や護摩木奉納(護摩木は1本500円です)にて、お気持ちの程お納めいただきますようお願いいたします。お布施などは、受付でお納めください。

- 供養護摩木(1本1000円)を用意しました。ご供養されたい方の戒名またはお名前を、供養護摩木申し込み用紙にご記入いただき、それを住職が護摩木にしたため、護摩の火にくべさせていただきます。

- 参加される方は、受付にて受付用紙へのご記入をお願いします。

- 参加される方には、お経を記載した法要次第をお渡しします。よろしければご一緒にお唱えください。もちろん、お心静かにご参列いただいても構いません。法要次第はお持ち帰りいただいて構いません。

- 授与品として不動明王お守り(1体1000円)を用意しているので、入用の方は受付でお声がけください。

毎月28日は

不動明王のご縁日ということで

不動護摩を行います。

今春より

供養のための護摩木である

供養護摩木を用意しています。

供養護摩木は

思いを捧げたい方の

お名前や戒名を

供養護摩木申し込み用紙に

お書きいただきまして

それを住職が護摩木に

したためさせていただきます。

どなた様でも

ご参加いただけますので

ご興味をお持ちの方

ご都合よろしい方は

お気軽にお運びくださいませ。

本年の下半期最初の護摩です。

夏を感じながら

ぜひご一緒いただければと思います。

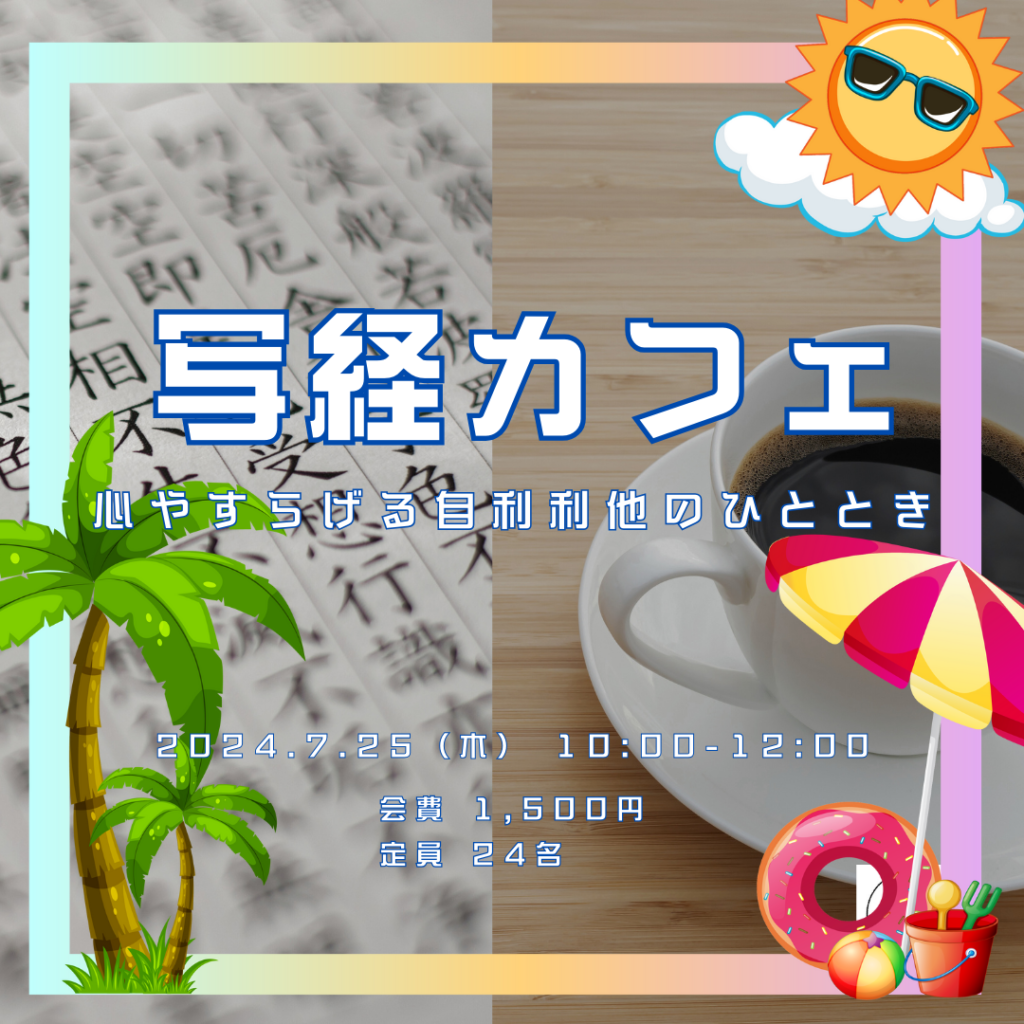

寺子屋ワークショップ

写経カフェのご案内です。

令和6年7月25日(木)

午前10時〜正午頃

会場 普賢院ふれあい豊山館

会費 1500円

定員 24名

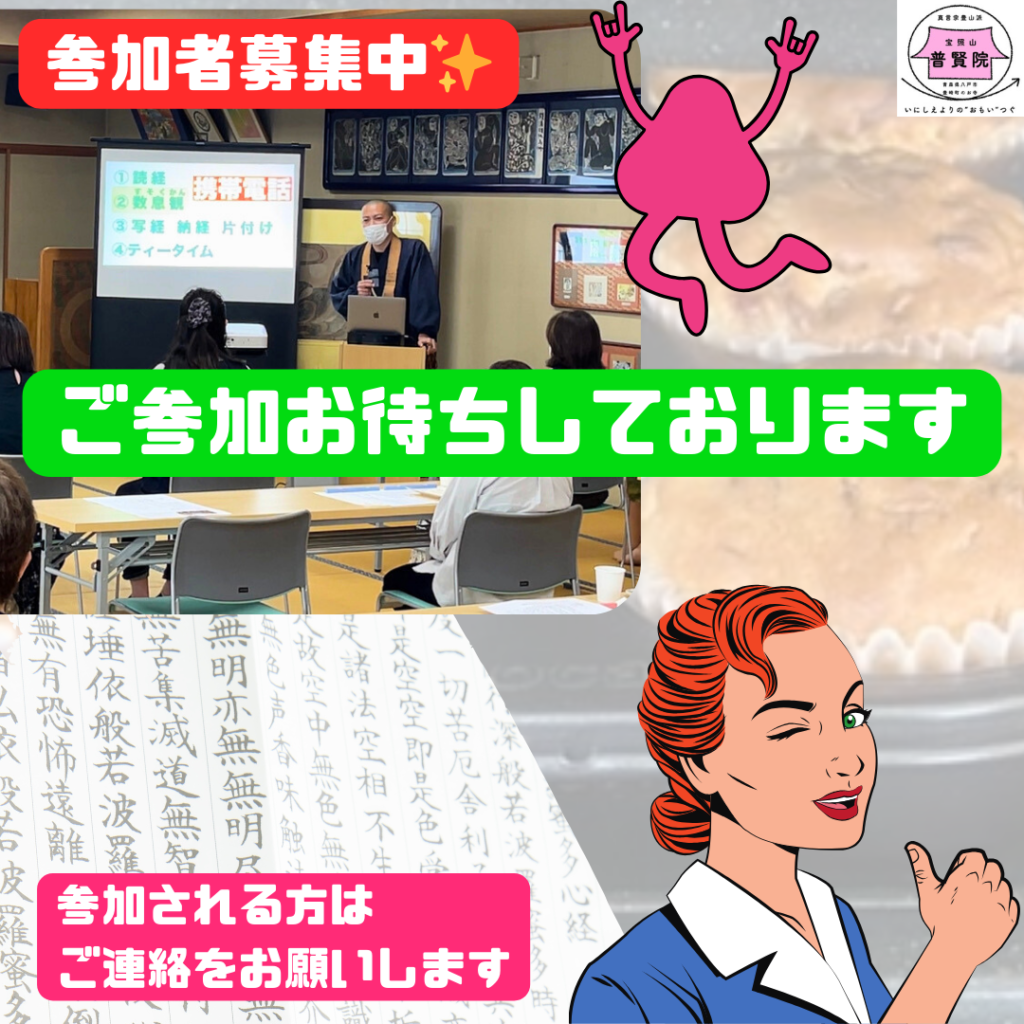

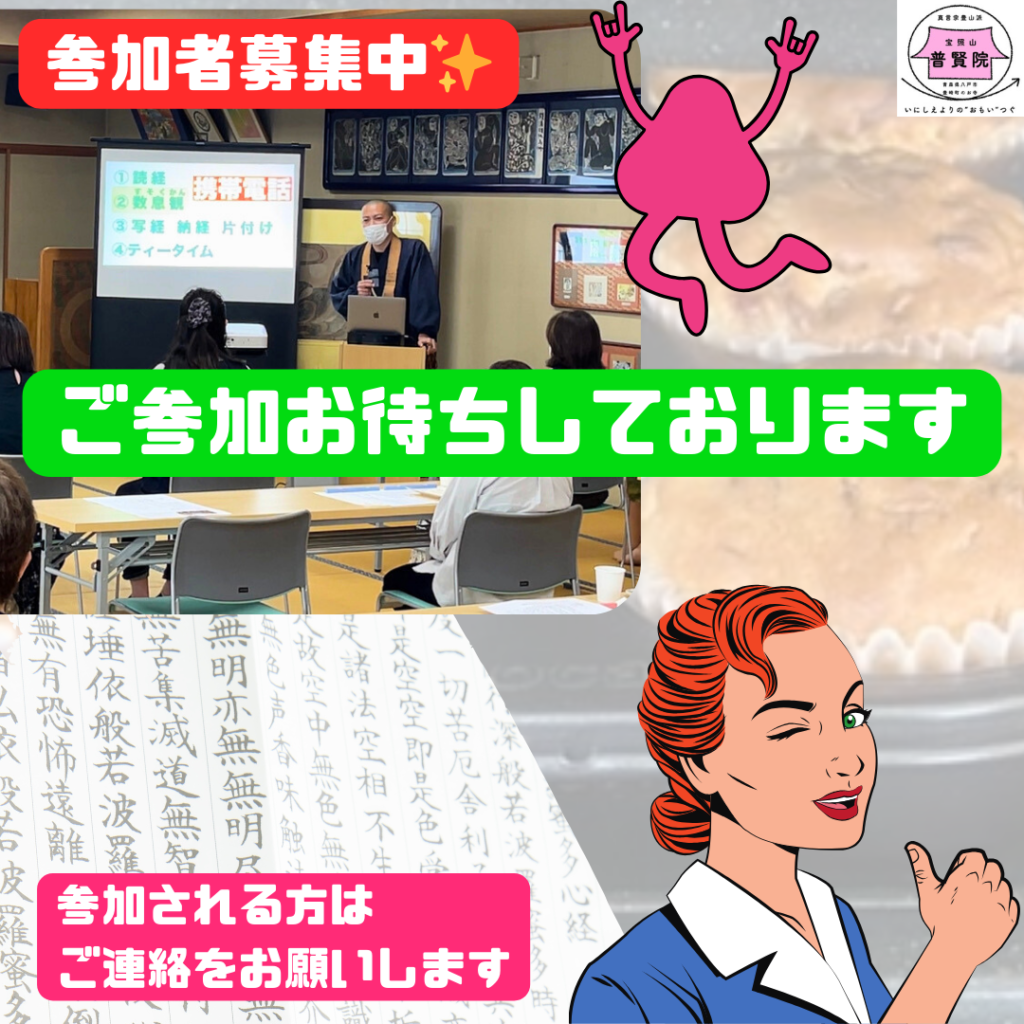

参加者を募集中です。

寺子屋ワークショップは

自利利他(じりりた)を

大切な理念としています。

自分のため(自利)だけでなく

他社のためになる(利他)

ひとときとして

お過ごしいただきたいとの思いで

当初から取り組んでいます。

利他の具体的行いとしては

会費の一部を

アーユス仏教国際協力ネットワークへの

寄付を通じて

国内を含む国際協力活動の支援に

あてさせていただいております。

当面の間は

能登での震災復興支援に

支援を回していただきたいと

考えています。

寺子屋ワークショップとして

現在は写経カフェとお寺ヨガを

開催していますが

これらにご参加いただくことが

そのまま支援活動にも重なります。

そのことも

お心におとめいただいて

ご一緒いただければと思います。

どなたでもご参加いただけるので

ぜひご一緒くださいませ。

皆様のご参加

お待ちしております。

月に一度の不動護摩が

今月も無事に終わりました。

今月は出張が多く

5日 東京

13日 遠野

18・19日 東京

21日 東京

26・27日 東京

という具合でした。

新幹線で座る時

シートを倒さないで

座るタイプのせいか

身体中が筋肉痛です。

バタバタしていた

今月末ですが

不動護摩の時間を

ご参列の皆様と

ご一緒している間は

とても心地よく思われ

休まっているような

感覚があります。

今月もお運びになられた皆さんと

ご一緒することが出来て

良かったなという

柔らかな感情みたいなものが

湧き出る魅力が

不動護摩にはあると

個人的には捉えています。

ご一緒くださった皆様

ありがとうございました。

来月の会場は夏仕様で

涼をとれるようにしておきます。

昨晩、大いに盛り上がった

ポレポレキャラバンの

動画をアップしたので

ぜひご覧いただければと思います。

早川さんと大西さんは

次なる目的地へ向け

今朝出発されました。

昨晩行われた

お寺ヨガの様子をお伝えする

動画をアップしました。

とても良い感じに

まとまったので

ぜひご覧くださいませ。

少し遅くなってしまいましたが

先月の不動護摩の様子をお伝えする

ダイジェスト動画を用意しました。

今回はAIで制作した

不動護摩用の楽曲をBGMとして

編集してみました。

なかなか良い感じに仕上がったので

ぜひご覧くださいませ。

不動護摩

- 開催日:毎月28日

- 受付は午後6時30分から

- 法要は午後7時から

- 会費等は設けませんので、お布施や護摩木奉納(護摩木は1本500円です)にて、お気持ちの程お納めいただきますようお願いいたします。お布施などは、受付でお納めください。

- 供養護摩木(1本1000円)を用意しました。ご供養されたい方の戒名またはお名前を、供養護摩木申し込み用紙にご記入いただき、それを住職が護摩木にしたため、護摩の火にくべさせていただきます。

- 参加される方は、受付にて受付用紙へのご記入をお願いします。

- 参加される方には、お経を記載した法要次第をお渡しします。よろしければご一緒にお唱えください。もちろん、お心静かにご参列いただいても構いません。法要次第はお持ち帰りいただいて構いません。

- 授与品として不動明王お守り(1体1000円)を用意しているので、入用の方は受付でお声がけください。

毎月28日は

不動明王のご縁日ということで

不動護摩を行います。

今春より

供養のための護摩木である

供養護摩木を用意しています。

供養護摩木は

思いを捧げたい方の

お名前や戒名を

供養護摩木申し込み用紙に

お書きいただきまして

それを住職が護摩木に

したためさせていただきます。

どなた様でも

ご参加いただけますので

ご興味をお持ちの方

ご都合よろしい方は

お気軽にお運びくださいませ。

早いもので

本年折り返しとなる6月です。

上半期の終わりの護摩を

ぜひご一緒いただければと思います。

3/25に開催した

写経カフェの動画をアップしたので

ご覧いただけると幸いです。

昨年1月より

写経カフェの映像記録について

あれこれ試しています。

実は昨年から何度かワンオペでの

ライブ配信に挑んでいるのですが

ことごとく失敗しまして

改善を重ねておりました。

今回は収音も上出来でしたし

映像についても

着地点が見えました。

試験的なライブ配信は

結構な回数を実施出来たので

今後実装していくことを

考えていきたいと思います。

先日の春彼岸中日法要では

4年ぶりに数珠回しを行いました。

法要の様子をお伝えする

ダイジェスト動画をアップしたので

ご覧いただけると幸いです。

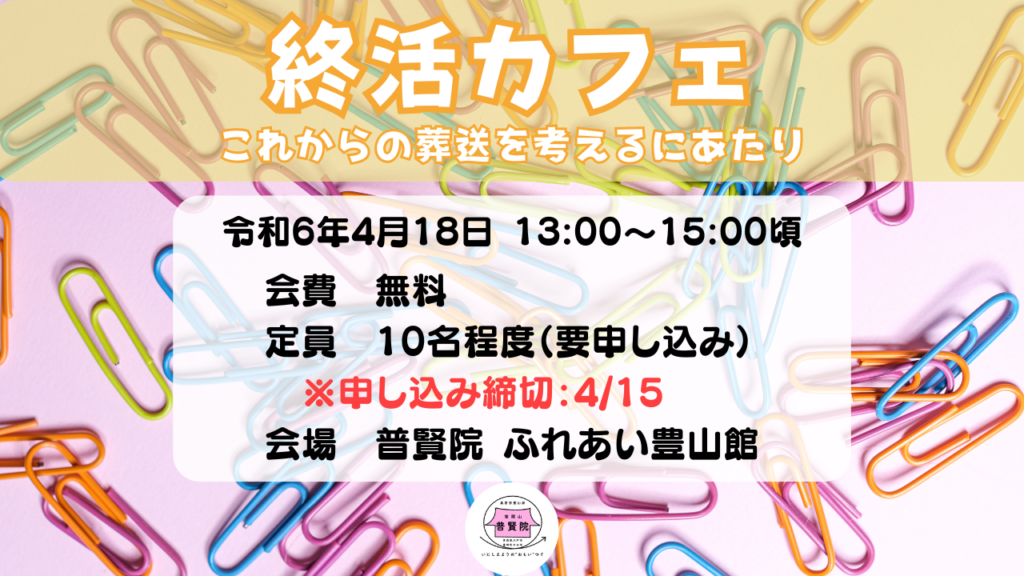

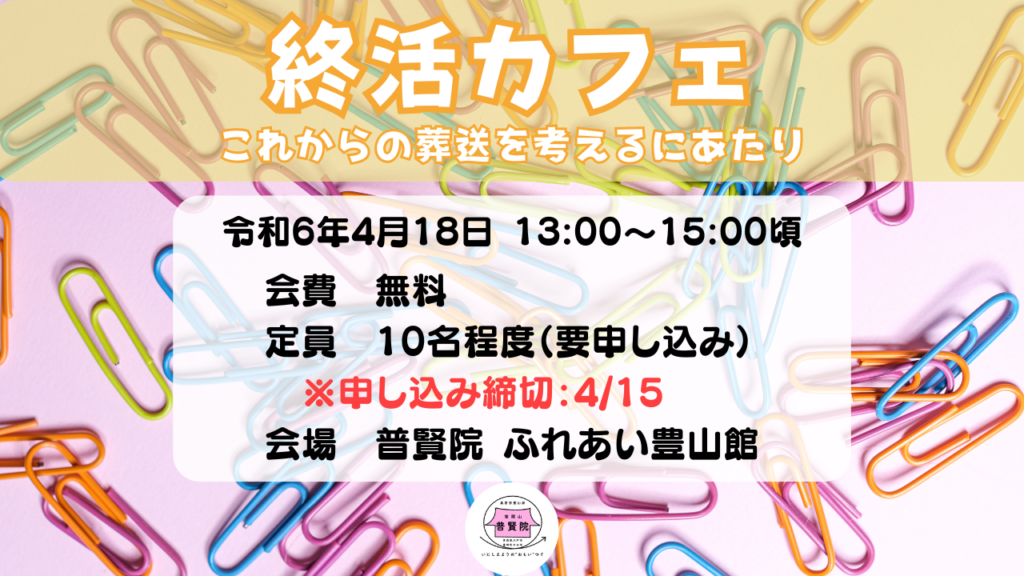

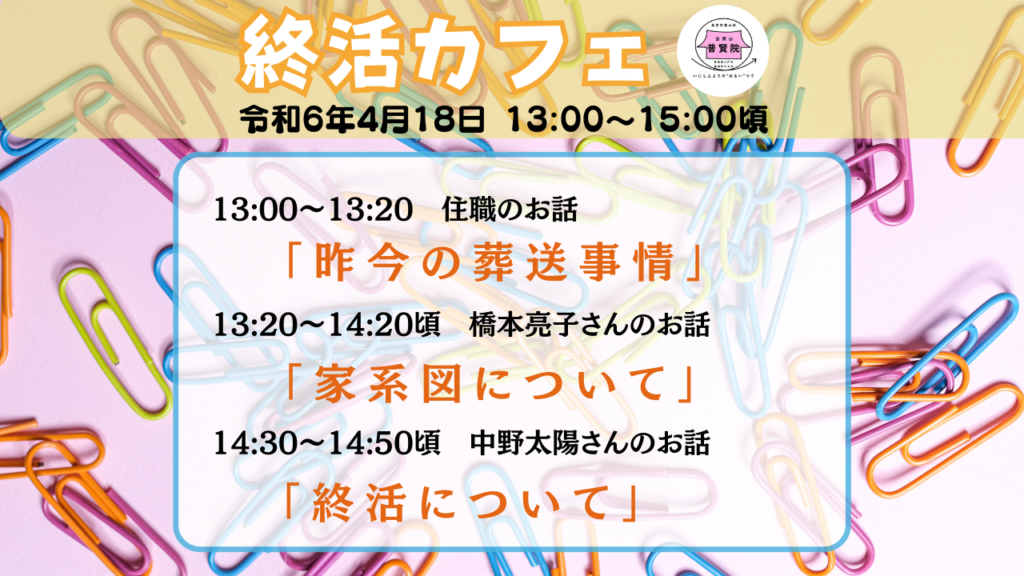

終活カフェ

- 日時:令和6年4月18日(木)

- 時間:13:00〜15:00

- 会費:無料

- 定員:10名程度(要申し込み)※申し込み締切:4月15日(月)

- 会場:普賢院 ふれあい豊山館

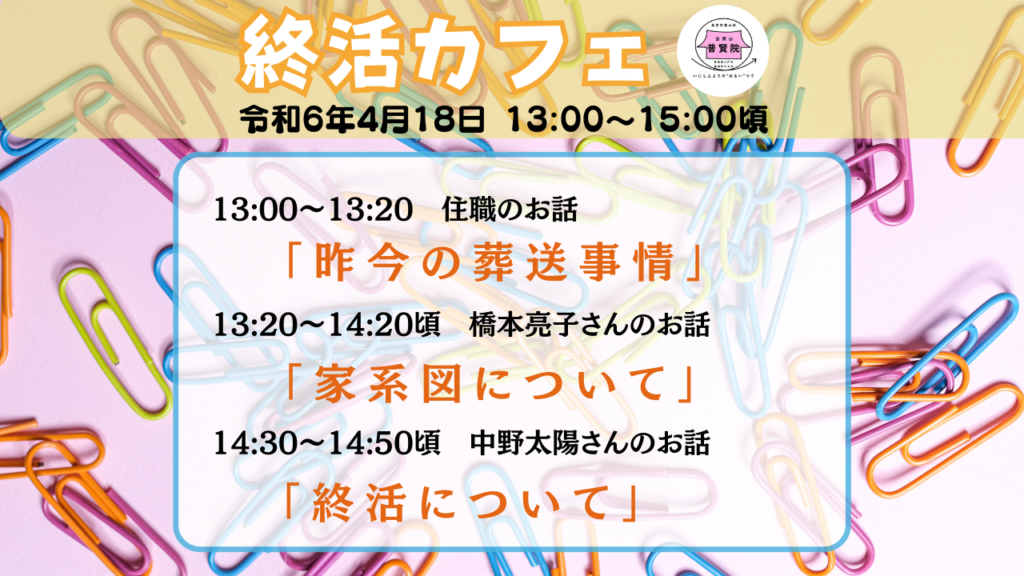

当日のスケジュール

- 13:00〜13:20 住職のお話「昨今の葬儀事情」

- 13:20〜14:20 橋本亮子さんのお話「家系図について」

- 14:30〜14:50 中野太陽さんのお話「終活について」

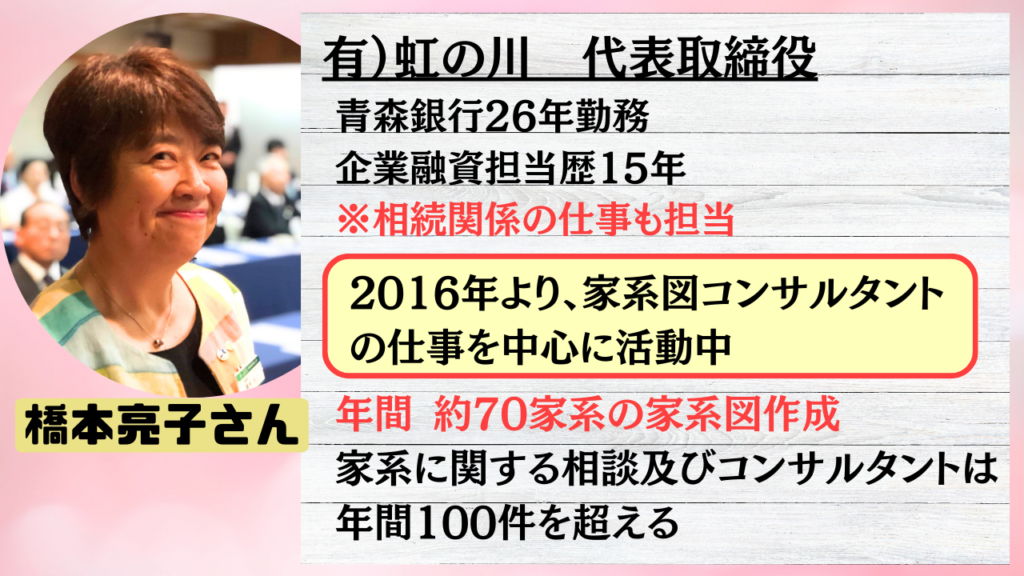

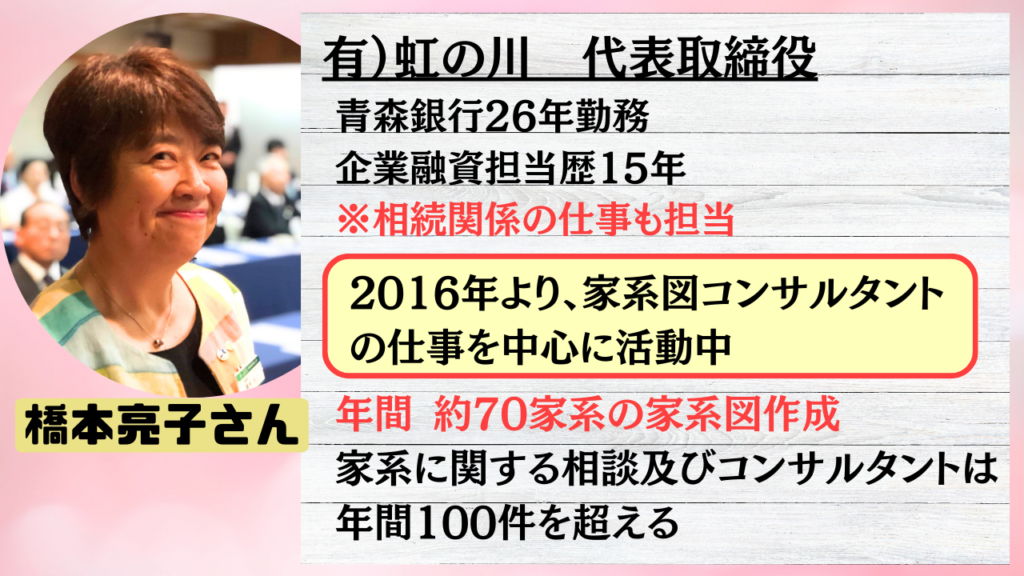

話者の簡単なご紹介

時代の大きな変化は

これまでの葬送のあり方の

維持を難しくしています。

新しい葬送のあり方が

続々と現れている昨今ですが

大きな変化の諸相を

俯瞰するとともに

そもそもの本質に

目を向ける必要がある時代だと

普賢院では捉えています。

そのような課題意識のもと

令和6年春の終活カフェは

自身の“命の系譜”といえる家系図に

携わる橋本亮子さんを

ゲストに迎えて開催いたします。

当日はまず住職が

「昨今の葬儀事情」について

お話させていただきますが

そこでは仏教における

「系譜」の意義にも触れて

お伝えしたいと思います。

お寺や各尊格の諸縁起

葬儀において故人に授けられる血脈は

各派・各寺において

尊ばれ継承される「系譜」といえます。

そういったことにも触れながら

住職・僧侶の立場から

葬送事情について

述べさせていただきます。

また、普賢院合葬墓の現状や

昨今は檀家さん以外の方の葬儀が

増加傾向にあることなど

普賢院の事例を踏まえて

時間の許す限りお伝えしたいと思います。

それに続いて

家系図の制作を行われている

橋本亮子さんにお話いただきます。

「終活」と聞くと

生前に葬儀やお墓の準備をすること

というイメージが強いと思いますが

それらの背景にあるもの

(慣習や観念や死生観など)を

踏まえることも

大切であると考えます。

家系図コンサルタントである

橋本さんのお話を通じて

葬送や供養にも通亭するものを

感じていただければ幸いです。

終活カウンセラーでもある

中野太陽さんには

一般的にいわれる所の

終活についてお話いただきます。

終活として

どのようなことを行うことが

推奨されているのか等について

ご確認いただければ幸いです。

「これからの葬送を考えるにあたり」

という副題は

このひとときが

これからを考える

何かしらの契機にしていただければ

との思いを込めたものです。

どなた様でもご参加いただけるので

ご興味をお持ちの方は

お気軽にお申し込みください。