青森県の

景勝地のひとつ

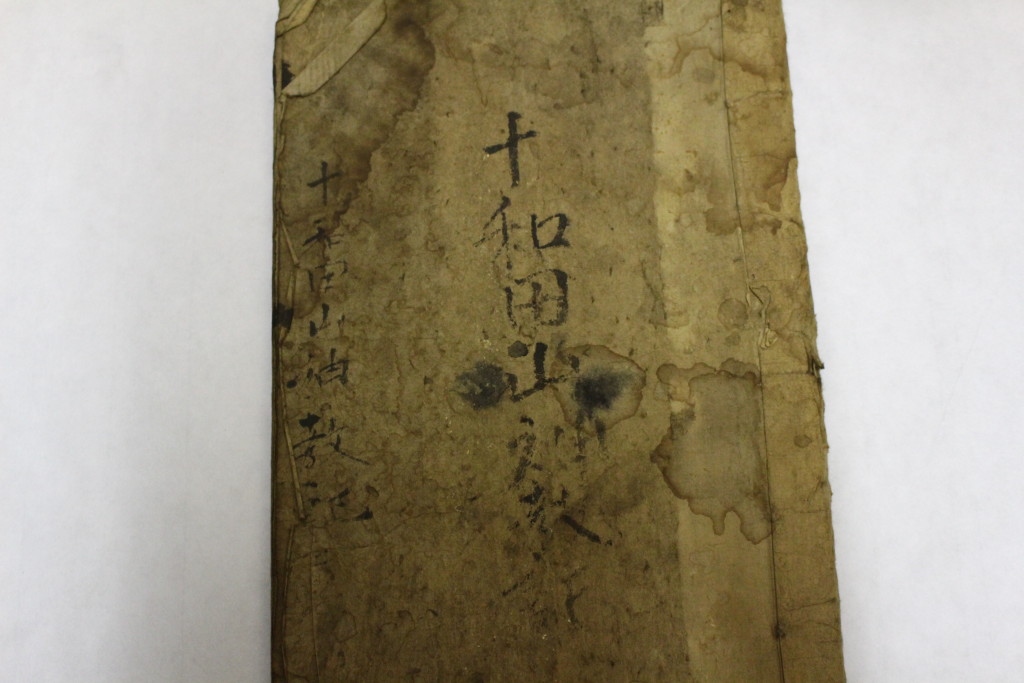

十和田湖。

十和田湖には

伝説が伝えられます。

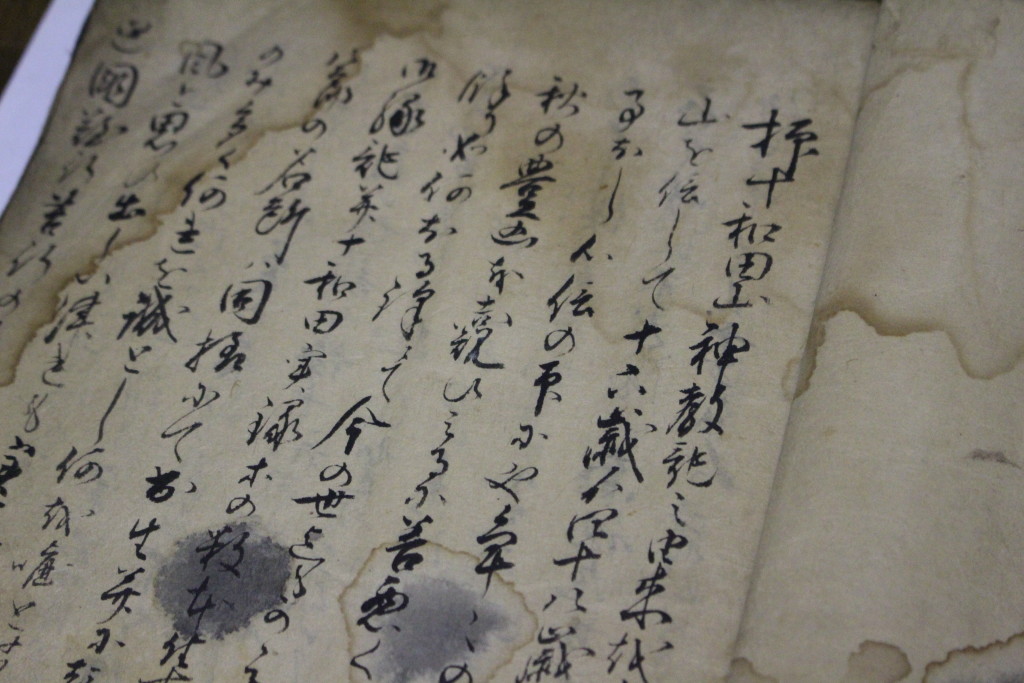

十和田湖伝説に登場する

南祖坊(なんそのぼう)は

幼少期に当山にて

修行されたとされます。

南祖坊は

青龍大権現(せいりゅうだいごんげん)

という名の神仏として

十和田神社の奥の院に

お祀りされております。

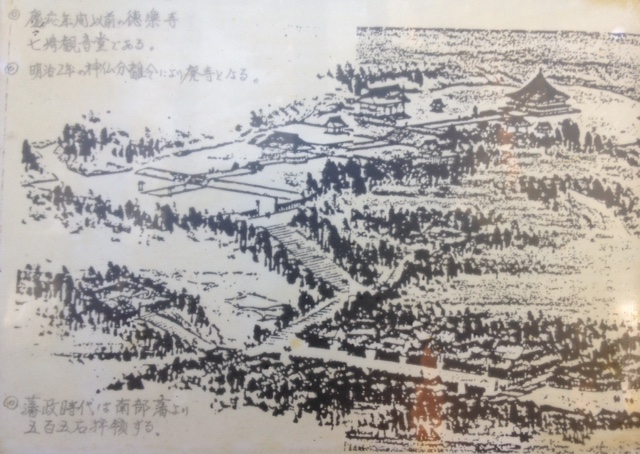

当山はかつて

永福寺(えいふくじ)というお寺でした。

南部氏が拠点を盛岡に移す際

永福寺も盛岡に改められました。

永福寺は現在も盛岡にございます。

永福寺にも南祖坊の碑が建立されております。

石碑正面に

「十和田山青龍大権現」

と刻まれております。

両側面には

「十和田山南祖坊大菩薩」

「十和田山観世音菩薩」

と刻まれております。

▼十和田神社について

http://towadako.or.jp/rekishi-densetsu/towada-jinja/

▼十和田湖伝説について(紙芝居動画)

http://towadako.or.jp/rekishi-densetsu/towadako-densetsu/