7月2回目の上京。

今回は日帰り。

所属する

現代教化研究所という

研究機関の所内会議のため

行ってまいりました。

前回7月8日の時は

とてつもない暑さに

驚かされましたが

今回はそれ程でも

なかった印象です。

この会義・研究会は

現地参加とオンライン参加の

ハイブリット形式で

毎回開催しています。

拙僧泰峻は

当研究所の常勤研究員という

役につかせていただいており

配信にあたっての

機材準備や設定なども

昨年度から担当しています。

ちなみに

配信機材として使用している

ミキサー

マイク

ケーブル

カメラなどは

普賢院から持ち込んだものです。

それらは全てコロナ禍中に

試行錯誤しながら

収集したものでして

このような形で

活用される時が来るなんて

考えてみれば

不思議だなと感じます。

研究所の所内会議というのは

所内で共有する事項や

今後の予定などについて

報告する会義に続いて

所内研究員に就かれている

先生方の研究発表という

流れで開催されています。

本日も

大変に充実した発表を

聞かせていただきまして

とても良い刺激となりました。

所内会議を終えて

護国寺から

すぐに電車を乗り継いで大宮へ。

そこからさらに

新幹線へ乗って八戸へ。

土日は法事があるのが

ほぼ常の如しで

明日も明後日も法事が

予定されています。

そのうえ

明日は拙僧泰峻の叔父の

火葬・通夜で

明後日が葬儀です。

その叔父は

同居していた家族でもあります。

今春よりガンのため

入院しており

近々退院する予定でしたが

突如として逝去しました。

余談になりますが

昨日に担当葬儀店との

見積もりの確認があり

細やかにひとつずつ

確認して最終見積もりを

出していただくことに。

喪家としてだけではなく

一寺院の住職としての

経験を踏まえて

見積書を改めさせていただくと

削除してもよい項目や

見直すべき項目や

確認を要する項目が数点。

結果的に金額にすると

10万円以上の低減に。

一住職として

普賢院の儀式に

必要なものは

当然のことながら把握しているゆえ

何が必要で何が不必要かを

明確に見極められるのですが

そうでなければ

言われるがままに

見積もり通りに

葬儀店に施工いただくことに

なるのだと思います。

葬儀店も利益を

出さなければならないので

オプション的なものを盛り込むのは

業者として自然なことといえますが

そもそも葬儀において

何が必要であるのか

(司式する寺院により異なると思います)

ということを

菩提寺の和尚さんに

機会があれば聞いてみるとか

いざという時に

相談してみるとか

してみるのも有意義だと感じます。

見積もりの確認を

司式する住職を交えて

行うのは難しいかもしれませんが。

葬儀店は営利企業なので

企業体として

オプションを提案するのは

至極当然のことです。

ただ

喪家として葬儀を行う場合

「足し算」ばかりではなく

流れ全体を踏まえて

「引き算」をして

大切な部分を際立たせるなどの

采配が可能な程度の

情報を持っておくことを

おすすめします。

秋の終活カフェで

今回の葬儀の見積もりを

具体的事例として

扱わせていただき

お話しするのも

意味あることと

思案したりしています。

そんなことを率直に感じたので

喪家としても

経験が多くなってきた

拙僧自身の備忘録としても

書かせていただきました。

葬儀店のことを

悪くいっているのではなく

主体的関与をすると

本義と志向が

より尊重されるであろうという

個人的見解を述べたものと

お捉えください。

明日は

午前中に本堂で法事をご一緒して

滝谷のお墓でのお参りもお供して

お寺に戻って

今度は永福寺地区の墓地に

新たに建立された有縁のお宅の

お墓で開眼・納骨をご一緒して

お寺に戻って

すぐに当山の会館にて

亡き叔父の出棺供養をお勤めし

火葬場にて荼毘を行い

お寺に戻って

本堂にて通夜となります。

いずれの法務も

大変ご縁の深い方に

向き合わせていただく時間です。

謹んで

ご一緒させて

いただきたいと思います。

▼護国寺の門

▼宗務所内にある研究室

▼大宮にて

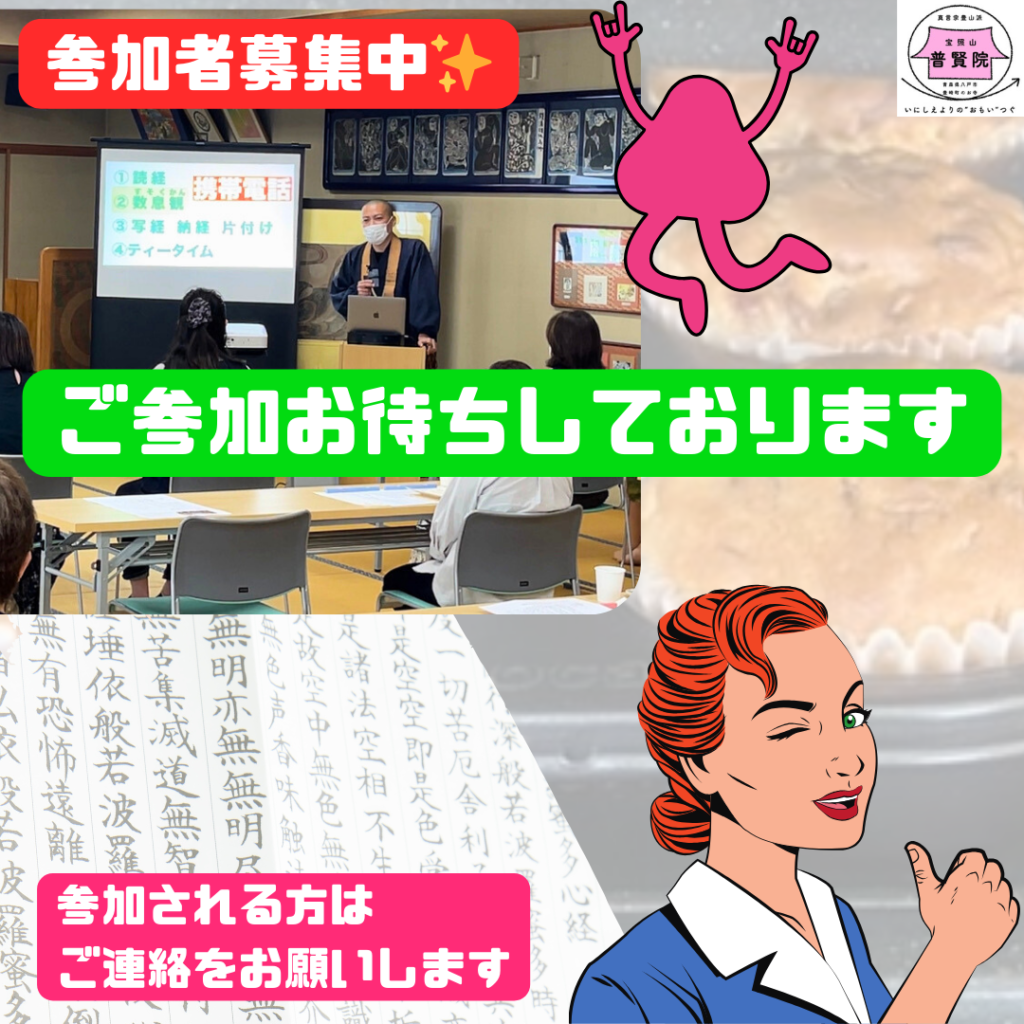

令和6年下半期

最初の写経カフェが

無事に終わりました。

今回の寺子屋スイーツは

ブルーベリーマフィン。

住職妻お手製のマフィンは

写経カフェの名物です。

写経を終えた皆様は

フェアトレードの

コーヒーと一緒に

ブルーベリーマフィンで

一服ついていただきながら

法話に耳を傾けていただく

という感じで締めくくっております。

今回はお話しに

情報を詰め込みすぎた感があったので

次回もまた工夫を重ねて

皆様をお迎えしたいと思います。

ご一緒くださった皆様

ありがとうございました。

次回の写経カフェは

9月25日となりますので

ご興味をお持ちの方

ご都合のよろしい方は

ぜひご一緒くださいませ。

写経カフェでは

毎回資料を用意するのですが

本年はタイプを変えて

制作しています。

以前ですと

文章メインで

毎回「寺子屋メモ」という

コラムを書いていました。

それはそれで良かったのですが

本年はグラフィックや記号など

文章ではない部分を

あえて強調した資料の作成に

チャレンジしています。

記号論チックにいえば

インデックス性を意識しています。

写経カフェでは

般若心経を写経するのですが

「空」の思想と

記号論はある意味相性が

良いと思うのです。

それと

資料作りの手間という意味でも

コラムを作成するよりも

効率よく質の良いものを

仕上げやすいように感じています。

明日に控える

写経カフェなのですが

当日用のスライドは

これから作成です。

これから作成といっても

これまでのストック

(実はかなりあります)

を振り返りながら

アップデートする感じなので

こだわりすぎなければ

当日朝でも十分に間に合います。

という

楽観的な考えでいるので

本日も早めに休もうと思います。

身内が亡くなり

喪家として葬儀の準備を

進めています。

月末に差し掛かっている上

忙しい時節柄でもあるので

かなり目まぐるしく

時間が巡っている印象です。

有縁の檀家さんの

葬儀もありますし

明後日は写経カフェがあり

明々後日は上京して

研究機関の所内会議があり

それらを終えると

予定されていた法事と

当家の葬儀があり

葬儀を終えると

同日夜に不動護摩

という月末です。

一見すると

大変に思われるかもしれませんが

このようなスケジュールは

よくあることです。

どれも大切な予定なので

丁重に向き合わせて

いただきたいと思います。

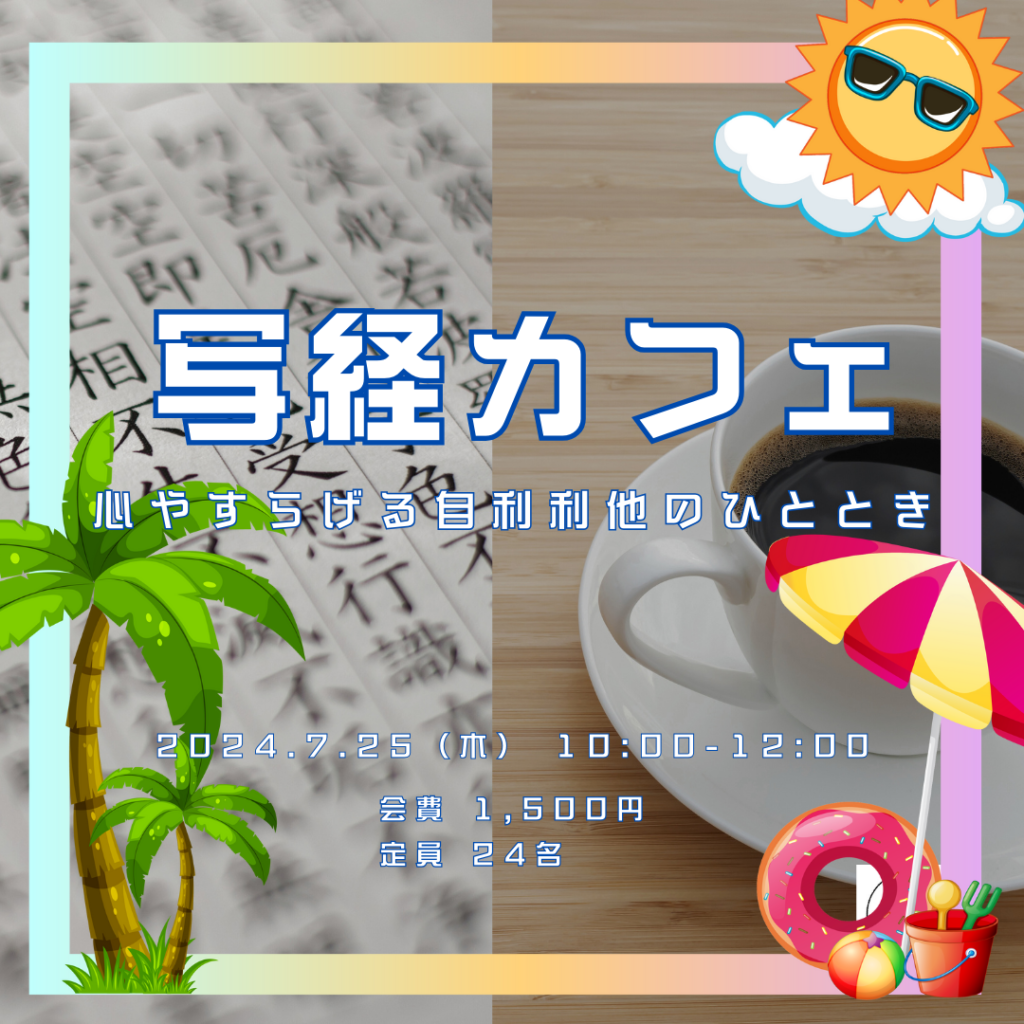

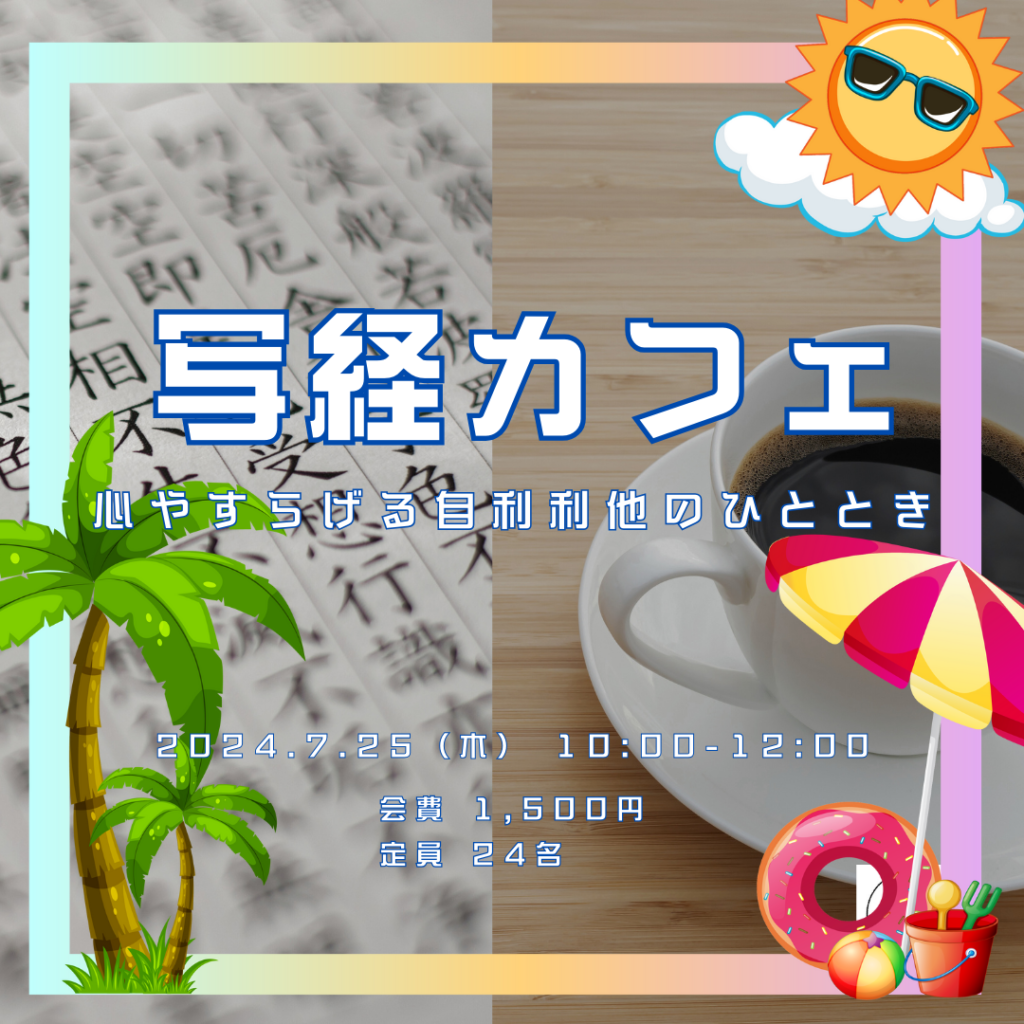

寺子屋ワークショップ

写経カフェのご案内再掲です。

令和6年7月25日(木)

午前10時〜正午頃

会場 普賢院ふれあい豊山館

会費 1500円

定員 24名

参加者を募集中です。

寺子屋ワークショップは

自利利他(じりりた)を

大切な理念としています。

自分のため(自利)だけでなく

他社のためになる(利他)

ひとときとして

お過ごしいただきたいとの思いで

当初から取り組んでいます。

利他の具体的行いとしては

会費の一部を

アーユス仏教国際協力ネットワークへの

寄付を通じて

国内を含む国際協力活動の支援に

あてさせていただいております。

当面の間は

能登での震災復興支援に

支援を回していただきたいと

考えています。

寺子屋ワークショップとして

現在は写経カフェとお寺ヨガを

開催していますが

これらにご参加いただくことが

そのまま支援活動にも重なります。

そのことも

お心におとめいただいて

ご一緒いただければと思います。

どなたでもご参加いただけるので

ぜひご一緒くださいませ。

皆様のご参加

お待ちしております。

おてらおやつクラブの

発送作業を行いました。

お寺にあがった

「おそなえ」を

「おさがり」として

「おすそわけ」する活動が

おてらおやつクラブです。

日本における

子どもの貧困は

目に見えにくいとされます。

少しでも

お役立ていただければ

との思いで

当活動に取り組んでいます。

当山では月に一度程度の頻度で

発送作業を行っています。

夏休みの

ささやかな楽しみとして

召し上がっていただきたいと思います。

脱臼かと思い

整形外科で診察したところ

首のヘルニアか

五十肩になりかけている

ということでした。

ヘルニアについては

神経に悪さをしている

わけではないようだったので

五十肩の治療を

していただくことに。

まだ40代なので

四十肩ではないのでしょうか

と先生にお聞きする暇もなく

リハビリのスペースで

カウンセリングやら

五十肩体操やら電気やら。

当分のあいだ

定期的にリハビリに

通うことになりました。

痛みどめなどの薬と

塗り薬と湿布も

処方されました。

何はともあれ

深刻な事態ではなかったので

右肩をいたわりながら

諸事に励みたいと思います。

童謡「夏の思い出」の

歌詞の出だし

「夏が来れば思い出す〜」の

メロディーが頭の中に

流れたとき

皆さんはどのような思い出を

真っ先に思い出されるでしょう。

皆さん各々に

惹起されるものがあると思います。

拙僧泰峻の場合は

奈良県にある本山長谷寺での

加行(けぎょう)という修行です。

友人や家族との思い出ではなく

加行の時のことが

(不覚にも?)

思い出されます。

あの時のことが

思い出されるせいか

膝がズキズキ痛む気がします。

正座で

膝や足の甲が血だらけになり

半跏座で

くるぶしのあたりも出血し

はだしに下駄を履いて

山ゆえにアップダウンのきつい

境内の諸堂を

日に3度参拝するため

下駄の鼻緒に当たる

足の親指と人差し指からも出血しと

満身創痍だったことが

鮮やかに思い出されちゃいます。

一番厳しい所で

修行した方が良いと

先代住職にアドバイスされたので

本山での加行にのぞみましたが

先輩方から聞いていた内容よりも

はるかに厳しく感じられ

加行が始まった当初は戸惑いました。

ですが

今となっては

本山で修行が出来て

良かったと感じていますし

やりきることが出来たことは

間違いなく現在に繋がっています。

楽しい思い出というタイプの

思い出ではないのですが

“極限状態”で自身と

向き合うことが出来た

尊い時間だったという意味で

強烈に心に刻まれています。

夏が来れば

思い出されるような

しかけになっていると

思ってしまう程

毎年今の時季になると

思い出されます。

そんなことで

今年も加行の頃のことと

あの時の情熱的な姿勢が

思い出されたので

諸作法や諸次第について

基本的で根本的な所について

しっかりと振り返りたいと思います。

9月には北海道

10月には群馬で

研修会の講師を

お願いされているのですが

両研修会では

普賢院での取り組みや

そこから見える現代性

といった内容のリクエストを

いただいております。

研究所の研究員として

扱っているテーマとは

異なるものではありますが

これまでの取り組みを

振り返りながら

研修としても通用する

内容に整えるべく

資料を作成しています。

振り返ると

自分でも驚くほどに

色々とやってきたことに

気付かされます。

行事だけではなく

普段の法務

運営にあたっての会計や

細々としたことについて

試行錯誤を繰り返して

今に至っていることを

つくづく実感出来ました。

このような振り返りの機会を

いただけたこともまた

ありがたいことだと感じます。

うまくいかなかったことや

多くの課題を含みつつ

走らせていることも多いですし

これから形にしたいものも

沢山ありますが

拙僧にとっての30代までの

一応の成果や足跡を僭越ながら

整理させていただくことが出来たので

これをこの先に

活かしていきたいと思います。

先月末頃から

右肩・右腕・右の背中が

調子が悪くて

度重なる出張と法務と

長時間のデスクワークによる

疲れによるものと

考えているのですが

右の鎖骨の下あたりが

腫れているというか

出っ張っているというか

そんな状態であることに

昨日気がつきました。

もしかして

脱臼しているのでしょうか…

身体の酷使で

脱臼が起こるという話は

よく耳にします。

脱臼だとすると

最近の状態に

納得がいきます。

脱臼ではない

病気の可能性もあるでしょうが

お盆も控えていますし

出張もあるので

とにかく病院に

行きたいと思います。