拙僧泰峻は

現代の諸相を扱う研究機関の

常勤研究員として

浅学非才ながらも在籍しており

複数のテーマをもって

事にあたらせていただいています。

各テーマについて詳述することはしませんが

研究は広大な海を彷徨うことに似ていると

例えられることがあるように

果てが見えないような広大さに

圧倒されて途方に暮れるような

気持ちになることもしばしばです。

何かを突き詰めようとすればするほど

自身の力不足を再確認させられますし

先に触れた“大海の広大さ”を痛感します。

このように書くと

つねに歯をくいしばって

事にあたっていると

思われてしまうかもしれませんが

そういうわけでもなく

味わい深さを堪能しつつ

前向きに励ませていただいています。

ふと意外な発見や気づきを得られるのもまた

研究の醍醐味だと思います。

という前置きをさせていただきまして

ここから本題に入ります。

とある研究テーマの関係で

在日外国人に関して調べを進めていると

秋田県の田沢湖の事例に

触れることになりました。

普賢院は十和田湖伝説にゆかりがあり

その伝説の発信の拠点だった寺院です。

伝説は様々に語られ

最近では秋田県の八郎潟と田沢湖も含めた

三湖伝説として語られることもあります。

三湖伝説がいつ頃から

語られているのか定かでありませんが

現在語られるバリーションのひとつとして

意義あるものと考えます。

当山には

十和田湖伝説を象徴する御像である

南祖法師尊像が祀られるのですが

同所に龍王・龍女像という

男形・女形一対の龍王像を

造立・安置しております。

男形の龍王像は

八郎潟の八郎をモチーフとし

女形の龍王像は

田沢湖の辰子姫をモチーフにしており

つまりこの二龍王像は

現在に語られる三湖伝説を

意識したものになっています。

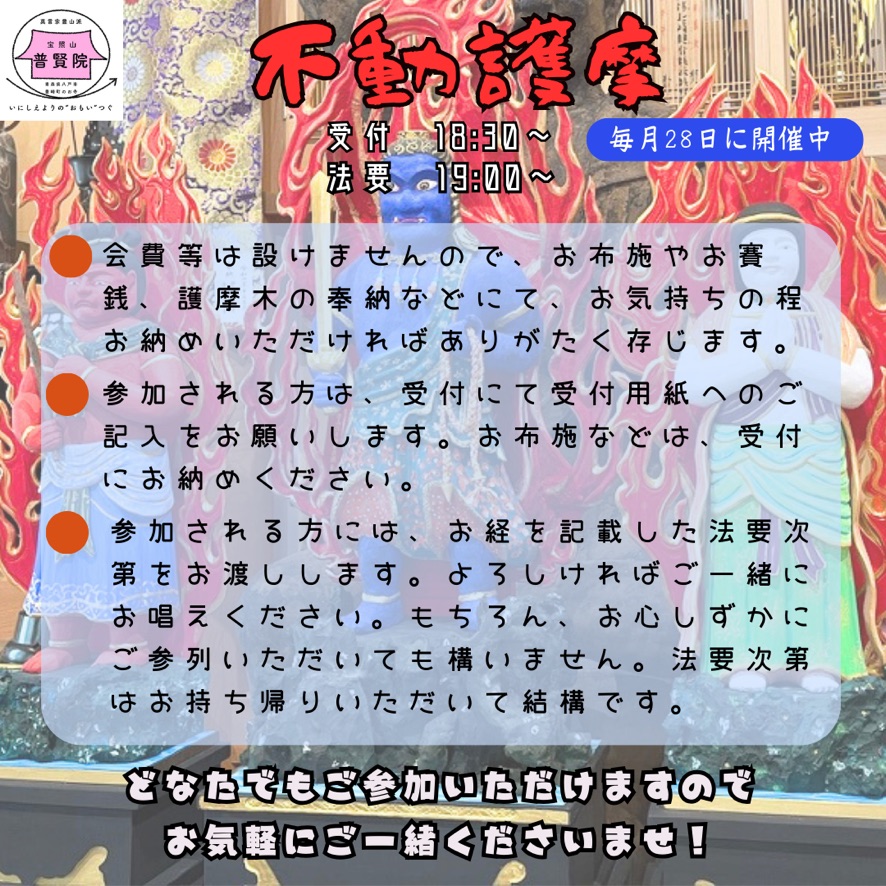

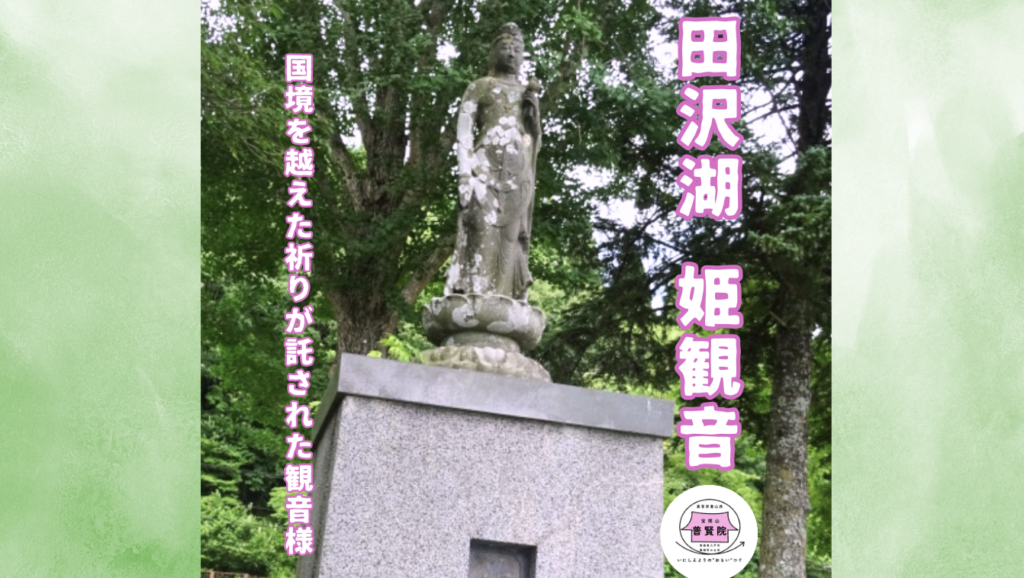

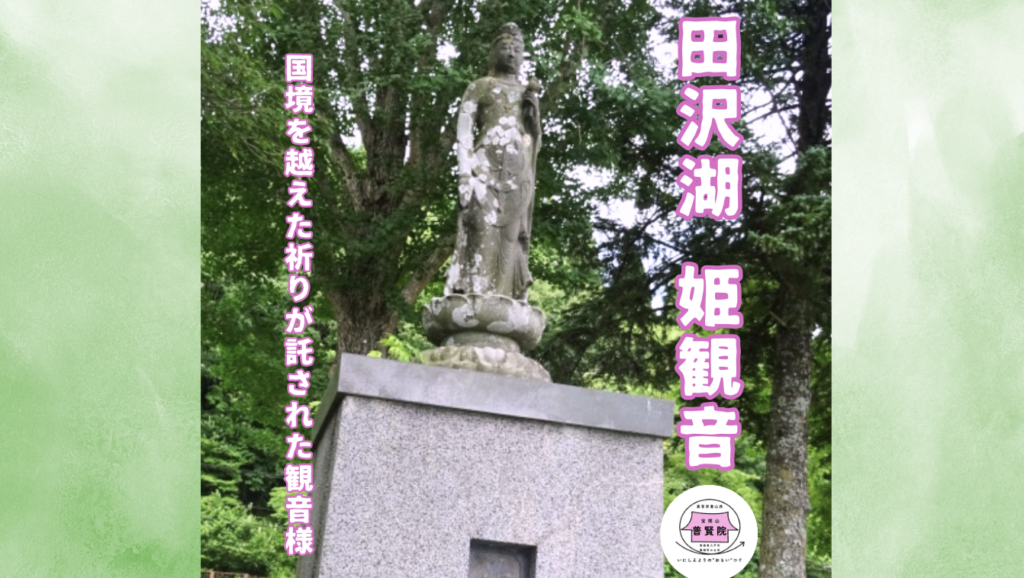

田沢湖には姫観音という

観音像が鎮座しており

辰子姫伝説が意識されたものであることは

明らかなのですが

建立経緯については

昭和前期の歴史的背景が

大いに影響していることを

最近になって知るところとなりました。

信仰あるお山や湖が

開発の適地と判断され

実際に諸事業が進められたのは

三湖伝説の三湖に共通する事実です。

信仰や伝説と開発や観光は

現代において深く考えるてみるべき

大きなテーマといえます。

そのことは置いておきまして

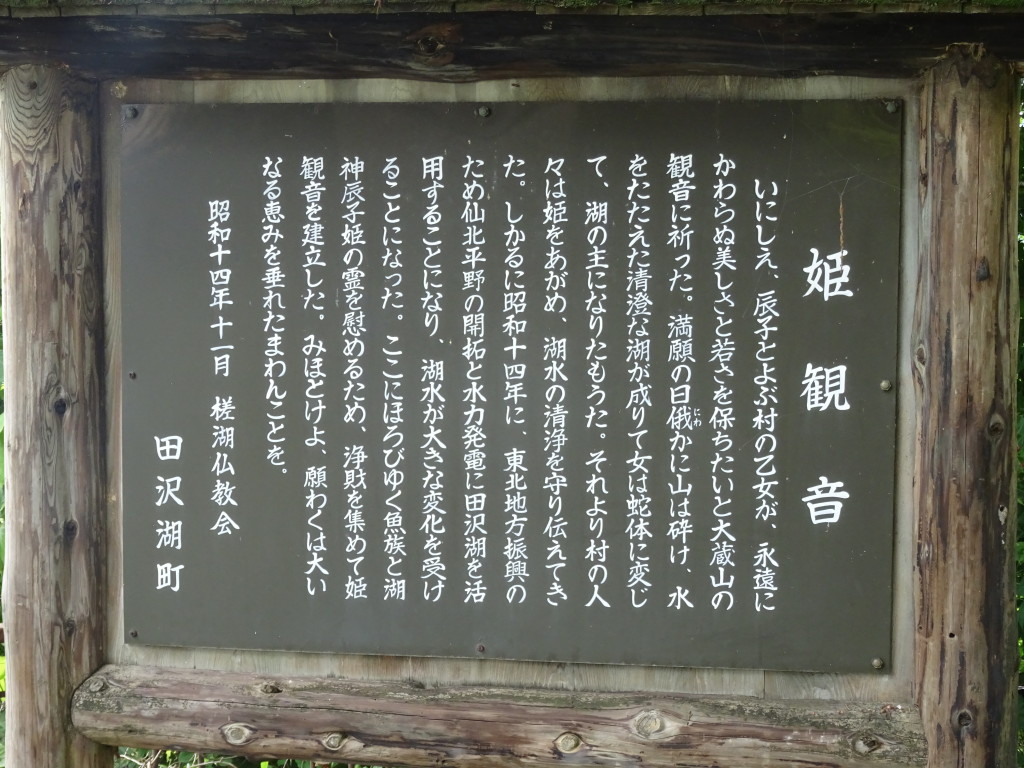

『姫観音像建立趣意書』という

姫観音の建立について述べられた

文書について見てみましょう。

姫観音像建立趣意書(※以下はブログ筆者による画像資料の翻刻です。赤字はブログ筆者によります。)

夫レ菩薩ノ誓願ハ衆生ノ抜苦與楽ナリ。衆ト共ニ楽土建設ニ不退転ナリ。自ラハ假令苦海ニ沈淪ストモ他ヲシテ安養土ニ渡ラシメ玉フナリ。顧ルニ田澤湖ノ主トナレル往昔ノ辰子姫ハ自己一身ノ美貌ヲ保持センガ為メ観音菩薩ニ祈願ヲ籠メ遂ニ永久不變ノ龍身ニ化シ入水シテ湖神トナレリト傳ヘラル。是レ即チ女性ノ矜持スル徹妙ナル心術ノ發露ニシテ寧ロ同情ニ値ヒスルモノアリト雖モ現代ノ文明思潮ヨリ觀ズレバ甚ダ遅疑退嬰ニ屈シタルノ感ニ堪ヒズ。今ヤ國ヲ擧ゲテ新東亞ノ建設途上ニ邁進シツツアリテ外ニハ大陸ノ開發アリ内ニハ産業ノ鑛充アリ苟モ八紘一宇ノ大理想下ニハ往昔ノ辰子姫ノ如キ小乗的自己満足ニ堕在スベキニアラズシテ宜シク大乗的ノ日本精神ヲ發掉シ以テ國策ニ順應スベク宛カモ菩薩道ノ修行ニ不退轉ナルガ如ク勇猛精進寸毫ノ懈怠アルベカラザルナリ。

此ノ時ニ方リ昭和十一年我ガ東北ヲ打シテ樂土タラシムベク東北興業會社並ニ東北振興電力株式會社ノ創立アリ隨ッテ同十二年田澤湖生保内發電所建設工事着工サル。同發電所ハ玉川ノ水流ヲ田澤湖ニ導入シ湖ヲシテ一大貯水池タラシムルモノニシテ斯ノ水漸次湖水ヲ保チ難ク忽チ變ジテ汚濁化セラルルヲ免レザルベク湖水ノ主タル辰子ノ窘蹙苦難タル洵ニ察スルニ餘リアルナリ。

然リト雖モ我等辰子姫ノ穎智ト聰明トヲ知ルガ故ニ此ノ際姫ハ必ズヤ從来ノ消極的心情ヲ精算シテ一躍大乗菩薩道ニ悟入シ自ラハ假令無量ノ苦難ヲ受クルトモ衆生ニ安養福利ヲ施與シ得ベキ斯業ノ開發成就ヲ誓願セラルベキコトヲ確信スルモノナリ。

茲ニ於テ乎我等ハ湖畔ノ適地ヲ相シテ姫観音ノ尊像ヲ建立シ其ノ應現ノ威神力ヲ如意ナラシメント發願スルニ至レル所以ナリ。

近時湖水ノ異變頻々トシテ起リ巷問之レニ関聯シテ種々ノ憶測ヲ為シ流言飛語近郷ノ人心ヲ惑亂シ甚ダ穏カナラザルモノアルヲ聞ク若シ徒ラニ妄語邪説ノ流布ヲ放任スルトキハ郷在傳来ノ信仰を破壊シ延イテ自暴自棄ノ懦民ヲ生ズルノ危惧ナシトセズ。是以即チ穎智ナル姫観音大菩薩ノ圓通自在ノ妙智力ヲ具現スベク尊像ヲ建立スル大肯ニシテ只單ニ民衆ノ信念ヲ安定シ以テ國運發展ニ資スベキ各事業ノ振興成就ヲ祈念シテ止マザル所ナリトス矣 昭和十四年五月

附言

本姫観音建立成ヲ告ゲ其ノ開眼式ヲ行フ時ニ際シテハ各會社ノ從業関係者ニシテ其ノ職ニ殉シ貴キ犠牲トナリタルモノノ追悼慰霊ノ弔會式ヲモ施工シテ其ノ冥福ヲ祈ラントスルヲ以テ茲ニ併セテ之レヲ附言ス

槎湖佛教會 發願主 才田鼎鉉 菅原宗展 杉村祥雲 森澤正穎

※画像資料掲載論文:李修京2023「秋田に散在する負の歴史の痕跡」『東京学芸大学紀要』74巻、pp.16-26。

ここに色々な情報を

読み取ることが出来ます。

辰子姫のいわれについて触れられ

国運に関わりうるものとして進められる

田沢湖の開発にあたって

在来の信仰と在地の人心を慮って

観音妙智力を発現いただくために

造像安置されたという内容です。

そして附言として

事業による殉職者の追悼慰霊も

志されていたことが明記されており

この点が

拙僧が抱えている一研究テーマと

クロスした部分でもあります。

詳しくは述べませんが

姫観音慰霊祭と朝鮮人無縁仏追善供養

という催事の開催が

重ねられています。

姫観音は

在来の伝説との関わりだけでなく

現代史的背景をも背負っており

切実な祈りが込められた観音様といえます。

祖国を離れ

日本で命を落とした多くの方の

慰霊願意も宿していることは

大きな意味を持つものだと感じます。

東日本から13年が経過し

その記憶をいかにとどめ

教訓を未来に託すかが模索されています。

三陸沿いの各地には

「伝承館」が設立され

3.11にまつわる伝承が目指されています。

戦争にまつわる伝承も

時代の経過とともに

難易度が高まっている印象があり

当山でも戦災物故者の供養や

その「伝承」のあり方を

現在進行形で模索しています。

様々な「語り」を

どのように語っていくかは

お寺にとっては

とても重大な案件です。

話の枝葉が広がってしまいましたが

田沢湖伝説の辰子姫のお話が

自身が取り組んでいる一研究と

つながる部分があったことに

不思議なご縁を感じることとなり

3.11の日でもあることから

あれこれと思うところが

ありましたというお話でございます。

▼2017年に田沢湖に行った際のブログ記事

辰子姫のお話〜秋田 田沢湖伝説〜

▼2017年8月撮影の姫観音と田沢湖

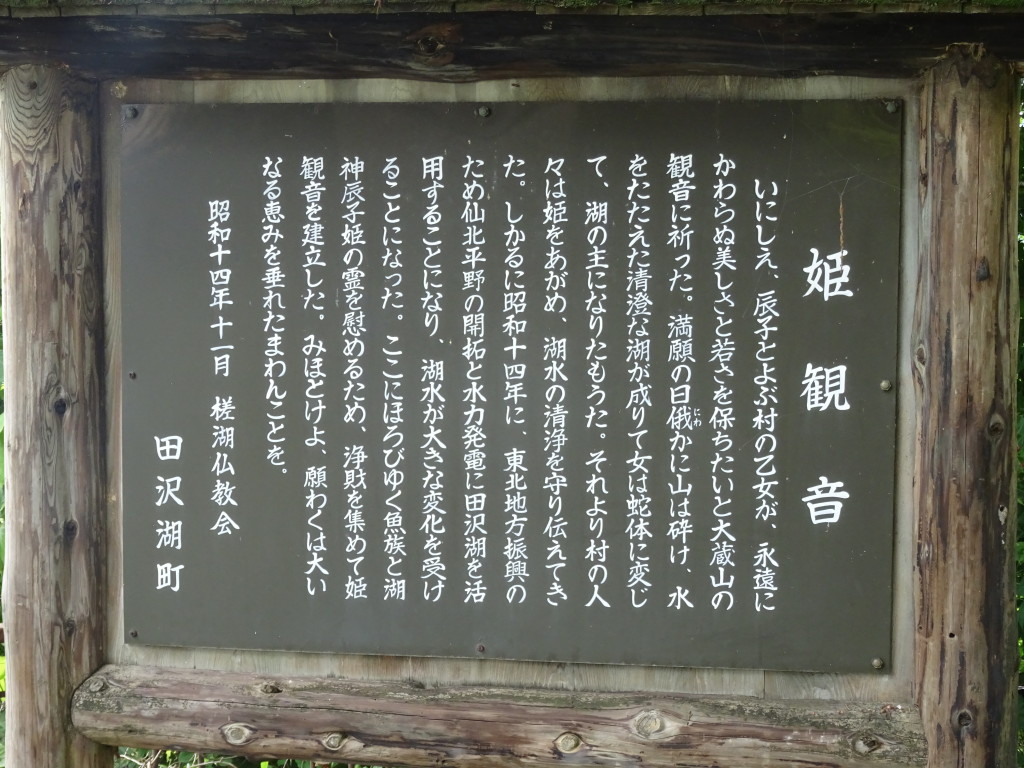

▼姫観音近くの案内板(2017年8月撮影)

▼南祖堂・中段(浄鏡脇に祀られる木像が龍王・龍女像)

▼龍女像(田沢湖の辰子姫をモチーフにした御像)

▼龍王像(八郎潟の八郎をモチーフにした御像)