観音菩薩

地蔵菩薩

不動明王

という尊格は

宗派などの枠組みにとらわれず

庶民にて大切にされ

抜群の支持を得ていたと

いうことが出来ると思います。

専門的な仏師ではなく

在地にて作仏された仏像を

民間仏(みんかんぶつ)と

称することがあります。

民間仏は

儀軌や経典に提示される姿ではなく

素朴な祈りの心を種として

僧侶・山伏・信者その他の在地の人の手で

つくられたものです。

素朴な祈りの心は

教理仏教とか哲学といったものとは

全く無関係ではないでしょうが

違う次元のもので

自然に湧き起こるような

願いや思いのことを指しています。

日本への仏教伝来の時期には

伝統的に二説(538年と552年)ありますが

日本書紀の記述を見ますと

伝来間もない頃は

各仏像についても

没個性的で未分化した認識のようで

とにかく現世利益的に

祈ったらしいことが記されています。

日本書紀の記述内容は

歴史的史実でないにせよ

当時の認識を

窺い知ることができ

これも素朴な祈りのあり方だと

いえると思うのです。

浄土信仰といわれる

祈りのムーブメントがあるのですが

この信仰の日本的展開を捉えるには

弥勒菩薩と兜率往生

阿弥陀如来と極楽往生

観音菩薩と補陀落往生など

時代時代に主流が転じたことを

おさえる必要があります。

天平時代の終わり頃までは

弥勒菩薩の信仰が

阿弥陀如来の信仰を

はるかに凌いでいたことを

ご存知でしょうか?

また

阿弥陀信仰が

表立って支持された時代においても

弥勒信仰は並立していることが

伺われますし

観音信仰もまた対立するものではなく

支持され尊ばれていました。

普賢院には

十和田湖の龍神になったとされる

南祖法師の伝説が伝えられますが

その様々な筋書きには

いま見ているような

並立する諸要素を

汲み取ることが可能で

この伝説についても

本シリーズで試みているように

伝説を通じて多様なモノを

あれこれと伝えられ

さらには生きるうえの糧となるような

メッセージに重なるようなモノを

お伝え出来るような形を目指したいと

かねてより考えております。

十和田湖伝説は最近では

観音信仰と結びつけて

捉えられている感がありますが

それは一面であって

弥勒信仰が色濃く

反映されていることは

別シリーズで別の機会に

ご紹介いたします。

ここまでが前置きなのですが

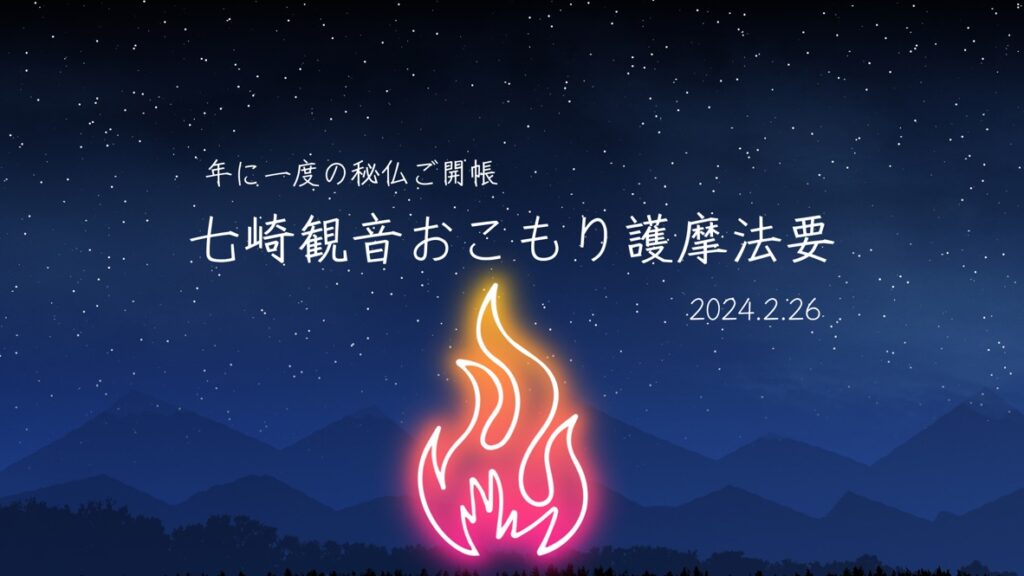

七崎観音にまつわる諸事ついても

観音信仰としてのみ

捉えようとすることが難しい

ということをお伝えしたかったのです。

そこには様々な要素が

豊かに織り交ぜられていて

生きた祈りがあって

切実な願いがあって

さらには様々な事情が影響して

語り継がれてきたものとして

縁起などと向き合うことが

有意義な姿勢であると思います。

現在に伝わるものが

そのままの形で

古来から継承されているとは

思えませんが

時代時代の激動を遡って

いささか想像に挑むことは

ある程度可能かもと考えています。

それとは別に

ほかの観音譚や説話を頼りに

観音菩薩のエピソードをもとに

カスタマイズを行い

七崎観音霊験譚として

新たな形に創作してみるのも

よい方法のようにも感じています。

七崎観音の由緒云々については

考察や検討することで

何らかの最適解みたいなものが

導き出されるわけではありませんが

全国各所に伝わる観音霊験譚をもとにして

観音菩薩にまつわるエピソードを

伝統的な構成により創作してみるのは

オンリーワンの素敵な

プロジェクトになるように思います。

七崎観音についての

縁起や由緒について

これまでも何らかの機会に

時代的背景・価値観が

多分に反映された形で

文書として編集されてきたと

思われます。

弘法大師御遠忌といった

祖師方の節目や

塔堂建立・仏像造立などの節目に

寺院や諸仏の

縁起・由緒が見直されて

新たに共有されるということは

何度も繰り返されることです。

当山の各種記念誌や

講演史料や寺報などの刊行で

七崎観音について述べることが

幾度もありますが

七崎観音について

以前まとめられたものの一例として

大正6年(1917)に編集された

『郷社七崎神社誌』(小泉幸雄著)が

あげられます。

かつて七崎観音堂は

現在の当山より南方に位置する

七崎山または観音山と称される

山にありましたが

明治になり旧七崎観音堂は廃止となり

当山の境内地から切り離され

その地は七崎神社に改められました。

小泉幸雄(旧修験家の神宦)の

『郷社 七崎神社誌』は

明治元年(1868)から49年も経った

大正6年に完成したものなので

その内容を紐解くには

ピンポイントな

時代背景はもちろんのこと

明治への転換期のことも

注意深く踏まえる必要があります。

明治以後から昭和の戦中にかけ

神社の行政的位置づけが

段階的に変容するので

この点についても

把握しておく必要があると思います。

明治に改まって

それほど経過していないうちの

当地の記録として

紐解き七崎観音①資料1

『新撰陸奥国志』(明治9年[1876])

に記述があり

さらにここでは

明治仕様となった縁起について

語った地元の方に対する

筆記者の意見が垣間見られる箇所もあります。

行政的な神仏の線引きが図られた明治時代。

各種併存し習合していた

素朴な祈りの心が

「上からの改革」により

あるがままではなくなり

手直しされた新たな縁起を

用意することになりました。

明治になって

スイッチのオン・オフのように

神仏分離が図られたわけではなく

完全に神社として分離されるまでには

時間がかかったことが

史料からうかがえますし

当時の住職や旧修験家や総代はじめ

地元の方々が段階を設けて

重大な案件に向き合ったことが

うかがわれます。

今回は

素朴な祈りの心には

諸要素が豊かに含まれていることに

触れながら述べてみました。

素朴な祈りの心は

時代によって異なるとは思いますが

誰にでもある心だと思います。

七崎観音は

額部33観音霊場第15番札所の観音様ですが

この霊場が成立した背景や

巡礼が重ねられた背景にもまた

生きた祈りの心があり

さらに先達を務めたであろう

山伏や信者などの中には

切実な背景を背負った方も

多かったと想像されます。

次回は

七崎観音に仕えたうえ

教導にも関わった方々にも触れながら

あれこれと紹介してみたいと思います。

つづく