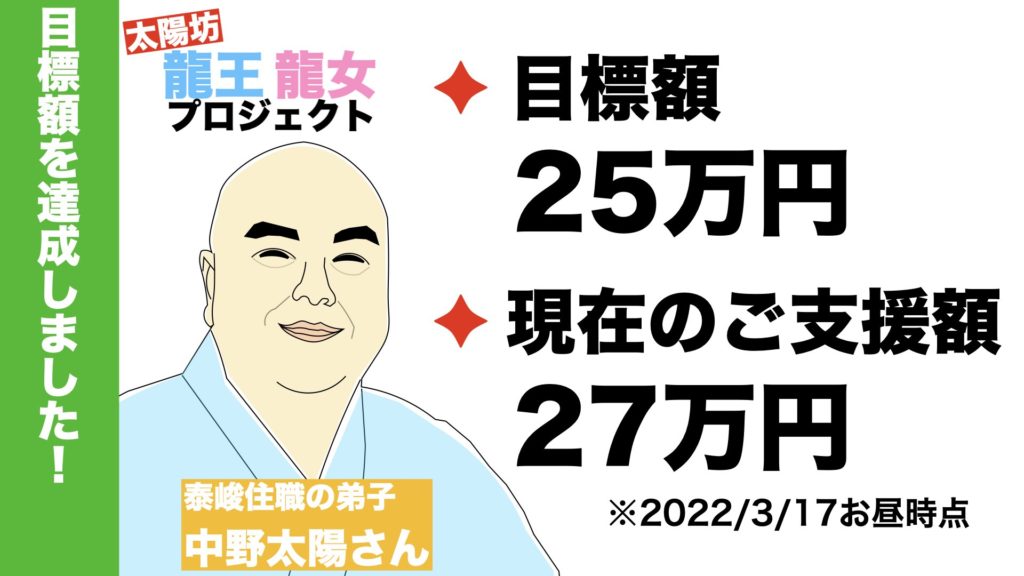

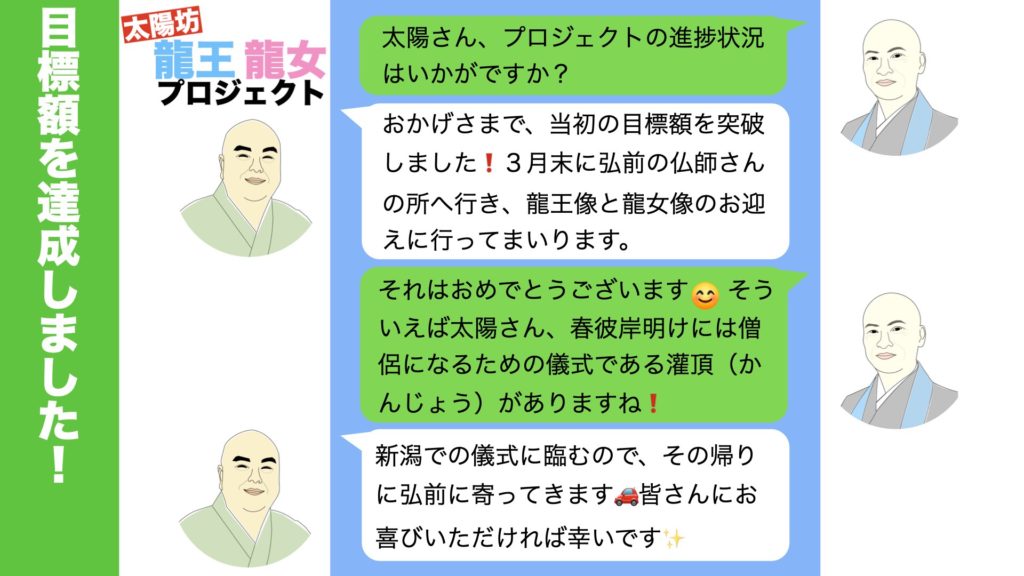

拙僧泰峻の弟子である

太陽坊こと中野太陽さんの発願が結ばれ

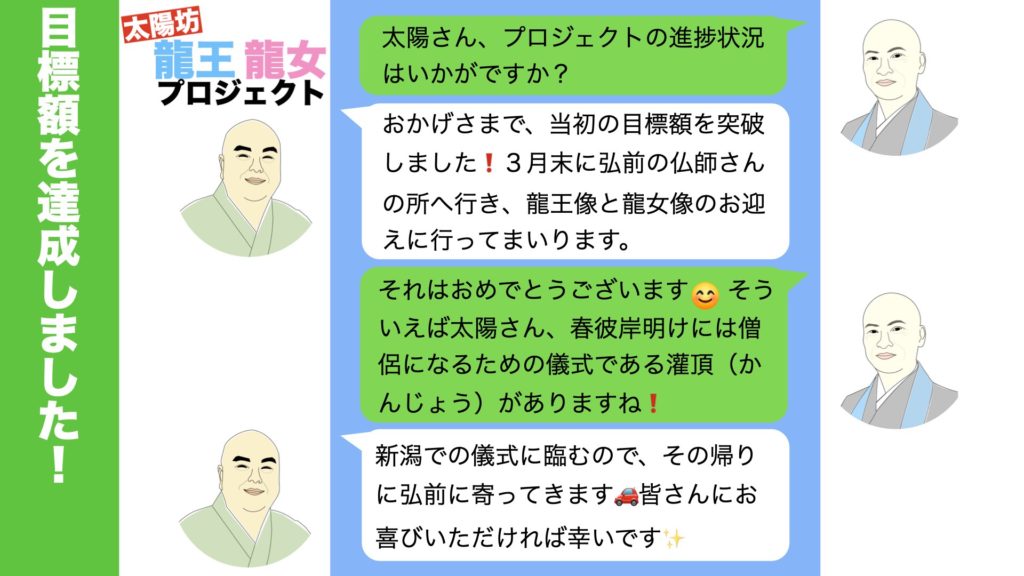

今春当山に

龍王像と龍女像が

新たに奉納されることになりました。

お納めいただく龍王像と龍女像は

当山に祀られる

南祖法師(なんそほっし)尊像の

脇侍(わきじ)としてお祀りされます。

本年秋に完成する新本堂では

観音堂の脇堂に

南祖法師を中心にお祀りする

南祖堂というお堂を設けられます。

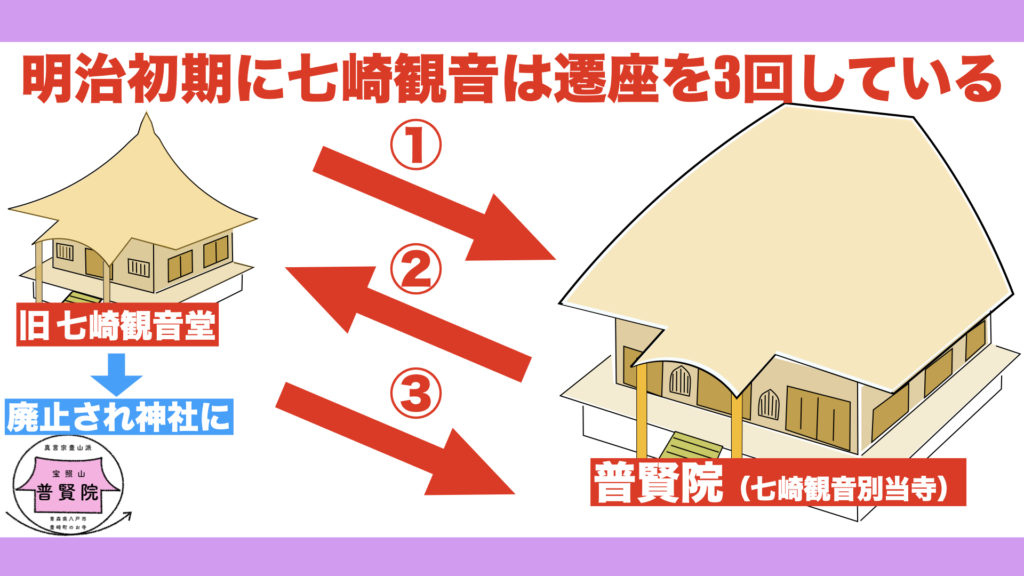

太陽さんの浄行により

十和田湖伝説のみならず

八郎潟と田沢湖にて語られるものを含む

三湖伝説へ思いを馳せられる場所が

当山に用意されることは

とてもありがたいことと感じます。