12月9日に

南祖祭(なんそさい)を行います。

南祖祭とは

十和田湖伝説の南祖坊で有名な

南祖法師(なんそほっし)に

祈りを捧げるひとときです。

法要と法話を行います。

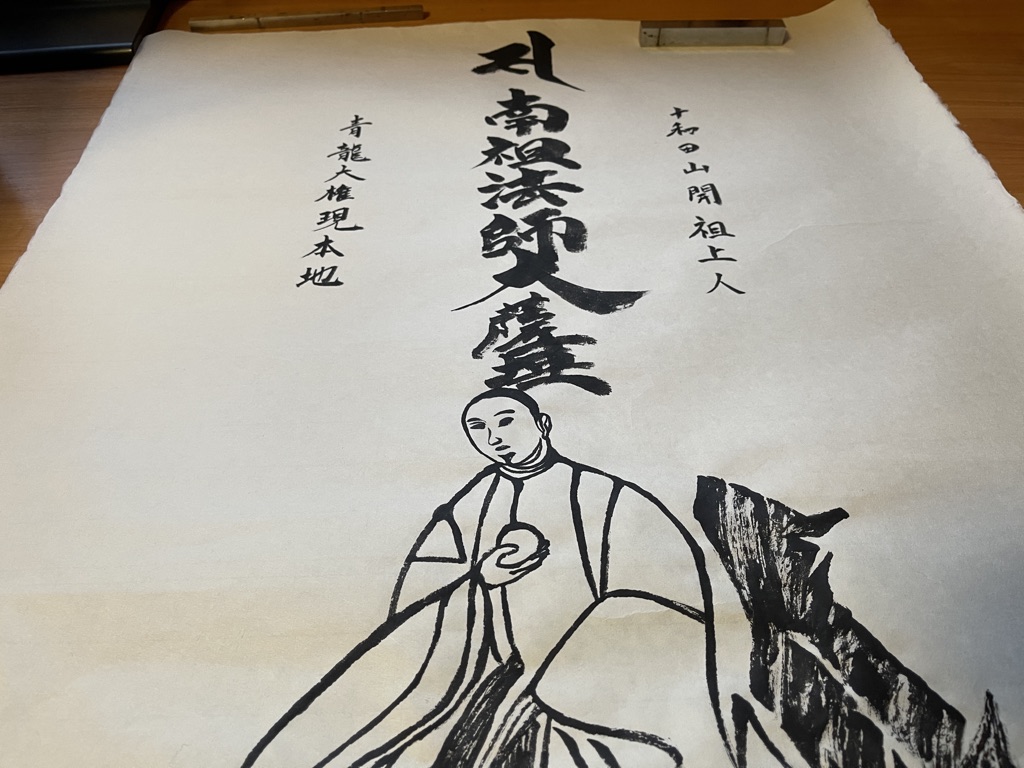

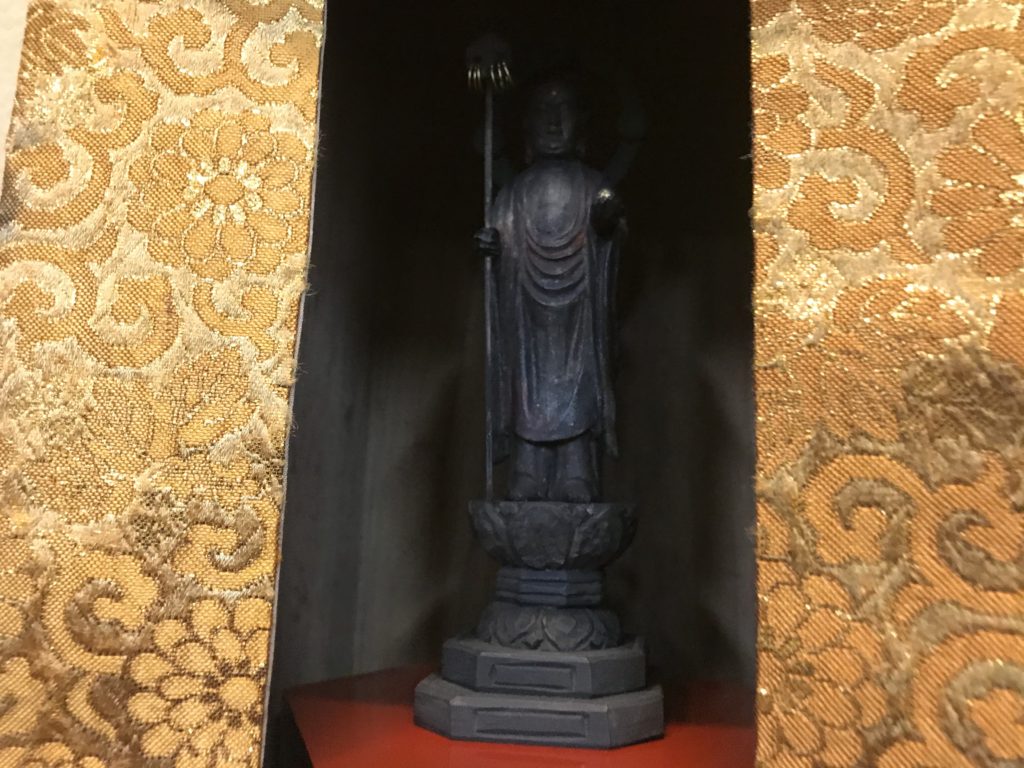

南祖法師は

当山第2世・月法律師(がっぽうりっし)の

弟子とされます。

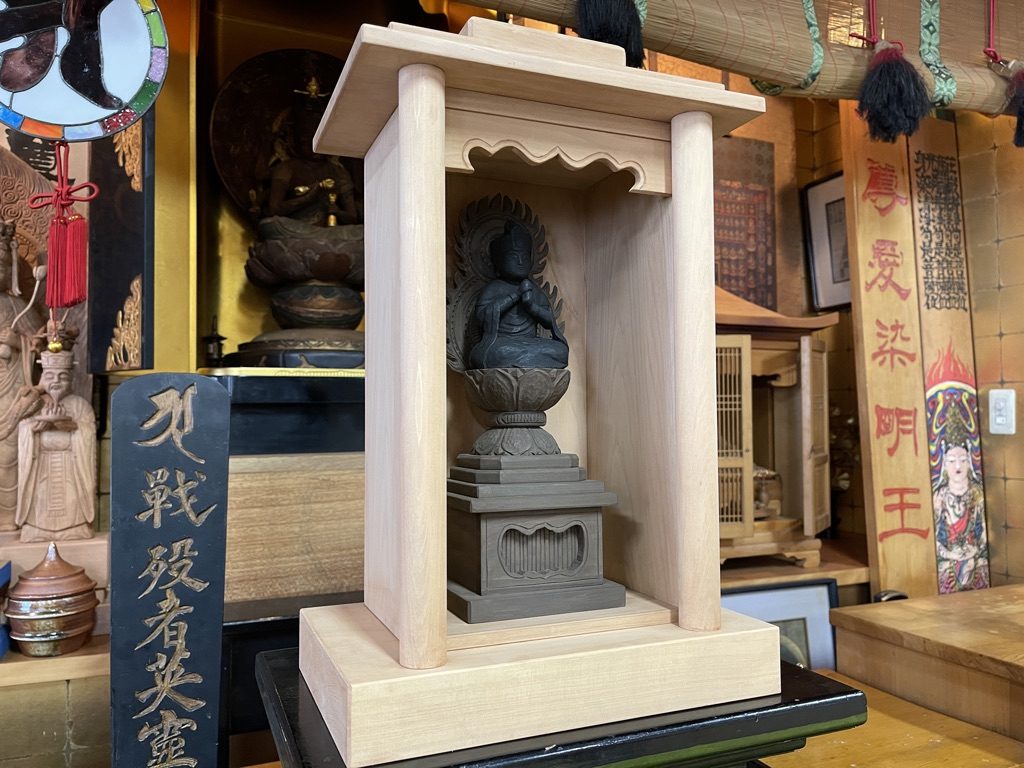

当山にはそのお像である

南祖法師尊像(なんそほっしそんぞう)が

祀られています。

また本年春に

南祖法師の御影(みえい、お姿の意)の軸を

新調いたしました。

今回の南祖祭では

御影軸の開眼も行います。

ご参列の方には

法要の途中で内陣にお入りいただき

御影軸と南祖法師尊像に

お参りいただきたいと思います。

南祖祭〜伝説に思いをはせつつ祈りを捧ぐ〜

日程 2023年12月9日

内容 法要と法話

時間 法要15時〜(受付は14時30分〜)終了後、法話【終了は16時頃】

会費 お気持ちの程、お布施としてお納め下さい。

会場 普賢院本堂

※申込は不要です。

法話は

「南祖法師の物語に見る仏道アラカルト」

と題して行わせていただきます。

十和田湖伝説は

現在も様々に語られていますが

仏道の観点からの紐解きは

管見する限り見られません。

仏教的解釈の試みをしようとしても

仏教学や真言学といった超専門的な

教相(きょうそう)と事相(じそう)に

通じていなければ

なかなか難しいのが実際だと感じます。

史料・資料を読み解くだけでは

なかなか浮かび上がってこない

躍動的な部分の照射は

仏道的観点が必要です。

そのような観点により

再検討してみることは

これまでとは違った角度から

光を当てることなので

新鮮な印象を

抱いていただけるように思います。

ちょっと余談ですが

ここ数年で

当山が所蔵する

文書や仏像などについての情報が

“大幅にアップデート”され

以前まで分からなかったことが

多く判明しています。

そういったことにも

触れながら今後は

様々な機会に

発信したいと考えています。

仏道は歩み方です。

では

十和田湖伝説が宿す「光」は

どのように歩み方を

照らしてくれるのでしょうか?

そんなことを

南祖法師ゆかりのお寺の住職として

さらには法燈を継承する

傳燈大阿闍梨として

お伝えすることが

役目のひとつと捉えています。

拙僧泰峻は現在

真言宗豊山派総合研究院

現代教化研究所常勤研究員という

お役目も預る身でもあるので

一研究者という立場からも

述べさせていただきたいと思います。

当日は時間の関係上

多くを語ることは難しいでしょうが

その一端をお伝え出来ればと思います。

伝説に思いをはせながら

祈りを捧げるひととき南祖祭。

どなた様もご参加いただけるので

ご都合のよろしい方

ご興味をお持ちの方は

ぜひご一緒くださいませ。