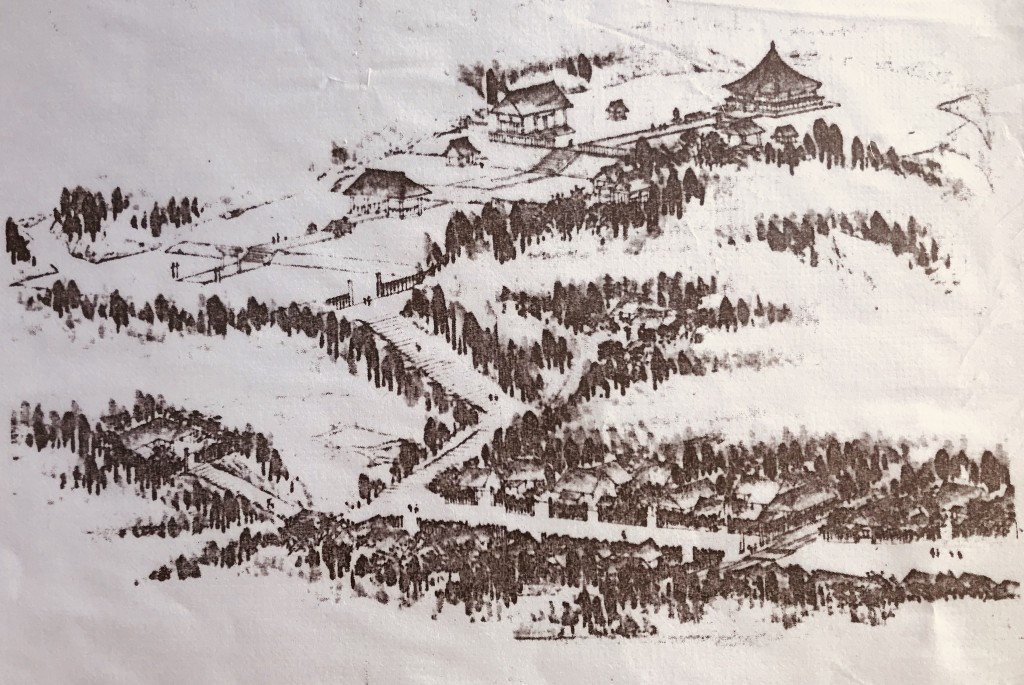

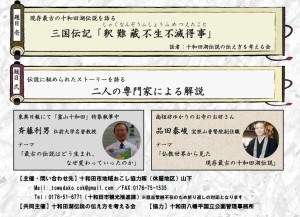

当山のある地域は

かつて七崎(ならさき)と呼ばれ

伝説や伝承に彩られた地域です。

当山の起源は

1200年以上の昔に

さかのぼることが出来ます。

初代住職 圓鏡(えんきょう)上人は

弘仁8年(西暦817年)に

亡くなられております。

圓鏡上人が亡くなられたのは

平成30年(西暦2018年)から

さかのぼること1201年前

ということになります。

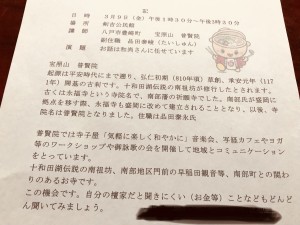

当山第2世住職は

月法律師(がっぽうりっし)

という方ですが

十和田湖伝説に登場する

南祖坊(なんそのぼう)は

この月法(月体)和尚の弟子とされ

当山にて修行したと伝えられます。

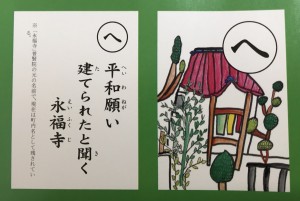

当山はかつて

永福寺というお寺でしたが

後に盛岡に拠点を移すこととなります。

盛岡に改められた

永福寺を本坊(ほんぼう)とし

発祥の地であるとともに

十和田湖伝説に連なる七崎のお寺を

自坊(じぼう)普賢院とします。

ちなみに永福寺は

三戸にも自坊として

嶺松院(れいしょういん)という

お寺も持っておりました。

三戸は盛岡南部氏(三戸南部氏)が

勢力を拡大させる“足掛かり”となった

象徴的場所でもあります。

永福寺は南部氏の祈願寺であり

多くの末寺を抱える権威ある大寺院でした。

本坊とは「行政等を取り仕切るお寺」

といった意味です。

自坊には色々な意味がありますが

ここで意訳すれば

「永福寺が直接管理するお寺」

といった具合でしょうか。

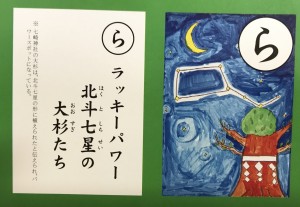

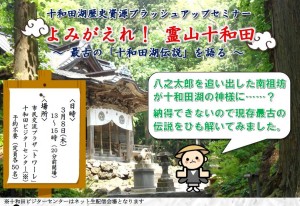

話は少し変わりますが

最近は地元でも「歴史ブーム」

のようで新聞や雑誌などで

地域の歴史が紹介されることがあります。

ご興味をお持ち頂きまして

記事を通じて歴史や伝説が

多くの方にお伝えされることは

大変尊いことなのですが

残念なことに

歴史的事実が誤っているものも

正直見られます。

伝説の内容云々は幾通りもあるので

バラエティーに富んで当然ですが

前提となる寺社の縁起等の

歴史については誤って

伝えられてしまっている

部分が時折見られます。

特に永福寺と

七崎神社について

ごちゃごちゃになって

しまっている感があるので

改めてご紹介させて頂きます。

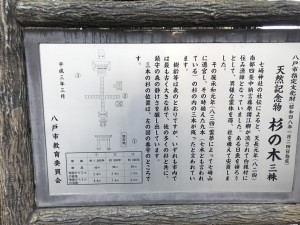

当山の地域には

七崎神社(ならさきじんじゃ)

という神社がありますが

こちらは明治まで

七崎山 徳楽寺(ならさきさん とくらくじ)

という寺院でして

当山が別当寺を担っておりました。

徳楽寺の本尊は

現在当山の観音堂に祀られる

聖観音(しょうかんのん)で

明治の神仏分離の処置により

当山に移されまして

糠部三十三観音霊場

第15番札所の観音様となっております。

ちなみに当山の本尊は現在は

愛染明王(あいぜんみょうおう)ですが

もともとは十一面観音とされます。

「七崎神社が永福寺であった」との

記述が各所で相次いで

見られたのですがこれは誤りです。

永福寺を七崎神社であると誤解して

南祖坊が七崎神社で修行した

などと紹介されているものも

ありますがこれも誤っております。

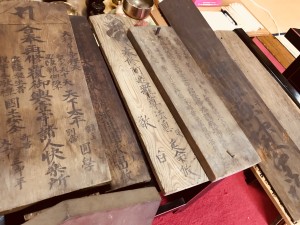

当山の寺伝(じでん)や

七崎神社誌は

一般資料ではないので

あまり知られていない部分ですが

歴史的事実は大前提の部分なので

情報発信の前にせめて

歴史や伝説の舞台である寺社で

裏付けを行なって頂くことを

お願い申し上げます。

▼七崎神社と普賢院

https://fugenin643.com/blog/七崎神社と普賢院/