当ブログではこれまで

気まぐれにシリーズ物を

書き溜めてきましたが

書いた本人が何を書いてきたのか

忘れかけてきている昨今なので

大切なテーマについては

振り返りと再整理を狙って

まとめ直したいと思います。

ということで

15本もアップした

「稀代の古刹」について

元の投稿をベースにして

最新のデータを反映させ

紐解き七崎観音

なる新シリーズの投稿を

重ねたいと思います。

「稀代の古刹」をベースにとはいいましたが

投稿番号に対応してはいないことを

あらかじめお断りしておきます。

走らせているシリーズ物が

いつくかあるのですが

更新は気まぐれである点は

何卒ご容赦ください。

普賢院住職は歴代

七崎観音別当という役目を

担っています。

それゆえ普賢院住職は

七崎観音の祭祀はもちろん

その由緒や言われについても継承し

後世に託す責任があると考えています。

当シリーズの元とする「稀代の古刹」は

令和2年1月13日からしばらくの間

投稿を重ねたものになります。

旧暦1月17日に

秘仏である七崎観音を

ご開帳する行事があるので

それに向けて由緒を振り返るという意味合いと

由緒をご案内するという意味合いがあり

大体1月後半頃から

七崎観音に関して

多く投稿してきたという経緯もあります。

普賢院ではこの10年

本堂建替事業に

多くの有縁の皆様と

向き合わせていただいたのですが

その中で

所蔵する文書や仏像などについて

総整理を行うこととなり

驚くような発見や気づきが続きました。

10年前と現在とでは

お伝えしている由緒などの内容について

根拠を持つ情報の厚みに

雲泥の差があります。

また執筆者である現住職の立場も

この10年で大きな変化があり

現在は光栄なことに

宗派の中央の研究機関である

総合研究院のうち

現代教化研究所に所属させていただいており

第一線で活躍されている先生方の

ご縁もちょうだいしながら

研鑽させていただいております。

なので

やや専門的になる部分もあると思いますが

後々に形ある資料にすることを見据えて

気まぐれでありながらも

しっかりと記述してみたいと思います。

七崎観音は通称で

尊格そのものは聖観音(しょうかんのん)

という観音菩薩です。

その由緒について

海上由来譚

田村麻呂将軍譚

女人成仏譚などなど

各所でも聞かれるような

縁起が何通りか伝えられます。

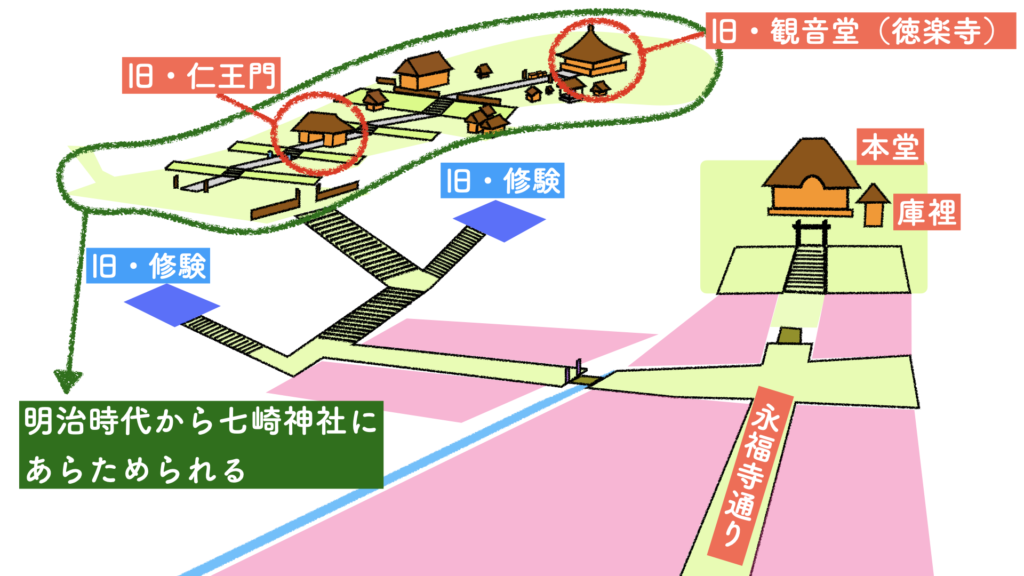

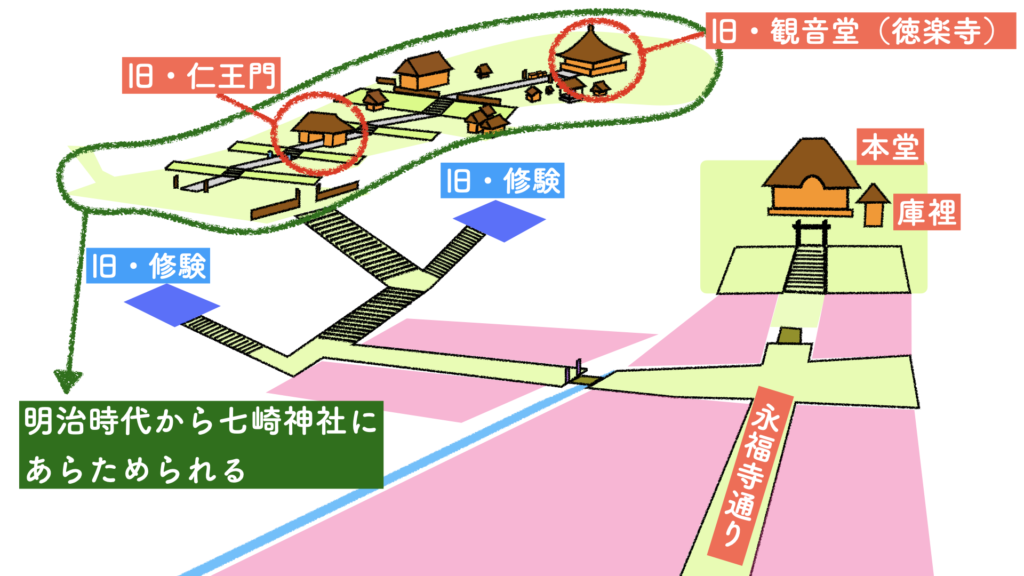

七崎観音堂は

明治に廃止されて

当山境内から切り離し

跡地は七崎神社に改められるのですが

弘法大師ご入定の頃が

起源とされている点は

注目すべきと感じます。

本シリーズでは

これまで用いてきた

主な史料・資料を再整理しながら

七崎観音様について紐解き

一人でも多くの方に

ご縁を深めていただければと思います。

資料が多いのですが

後々に企図していることが

あってのことなので

ご理解いただければと思います。

次回以降は

今回再整理した資料をもとにしながら

様々に紹介させていただきます。

資料1.『新撰陸奥国誌』(明治9年[1876])の当地についての箇所

※一部()で補足しています。

※色字は筆者によります。

※一部「※」で注記・補足しています。

※長いですが、研究メモの兼ねているのでご容赦下さい。

七崎村

【中略】

当社は何の頃の草創にか

究て古代の御正体を祭りたり

旧より正観音と称し

観音堂と呼なして

近郷に陰れなき古刹なり

数丈なる杉樹

地疆に森立して空に聳ひ

青苔地に布て如何さま

物ふりたる所なり

去は里人の崇仰も大方ならす

四時の祭会は元より

南部旧藩尊敬も他の比にあらす

常に参詣も絶えす

廟堂の構界区の装置まて

昔を忍ふ種となる所なり

堂は悉皆国知の修営にして

山城守重直

(始三戸に居り后盛岡に移る)

殊に尊信し

五百五石五斗三升三合を寄附し

繁盛弥益し

盛[岡]の永福寺 別当し

当所には普賢院を置き

外に修験 善覚院 大覚院

社人十二人 神子一人

肝煎等の者まて悉く具り

普賢院に十五石

善覚院に五石

大覚院に五石三斗

社人 神子 肝煎 各五石を分与し

(※重直公は明暦元年[1655]に聖観音像を奉納。その観音像は現在、本七崎観音[もとならさきかんのん]として内殿に安置。早稲田観音[旧嶺松院]に祀られる十一面観音像の作風と酷似しているので、現在の早稲田観音は重直公が同時期に奉納したものと思われる。明暦直前、重直公は重病のため、領内の主な祈願所に祈祷を命じている。症状が回復したため、御礼の印を奉納した。明暦2年[1656]に作成された棟札(観音堂並十二末社再興)が現存。七崎観音堂への「御礼の印」として、重直公は観音像奉納と観音堂・十二末社再興を実施した。)

明治元年以前は

毎月十八日 湯立の祈禱あり

正月七日◻丑の刻 護摩祈禱あり

三月 鳴鏑(なりかぶら)の祈禱あり

ヤフサメと云う

四月七日の◻或は昔出現ありし所なりとて

八太郎(九大区一小区)に旅所ありて

黒森浜に輿を移し

其時 別当 役々残らす扈従し

氏子百五十人余

その他遠近信仰の従相随ひ

八太郎浜は群参千余人

海上には小艇に乗して

囲繞すること夥し

旅所は黒森にありしか

戊辰後これを廃し

(※現在、本堂前に祀られる北沼観音に関する記述。現在普賢院に祭祀される北沼観音は、八太郎の蓮沼にあったが、昭和39年[1964]に当山に遷座された。北沼観音は七崎姫伝説という物語に関連。七崎姫伝説とは、藤原諸江[もろえ]の娘である七崎姫が、八戸市の八太郎の沼に住む大蛇を命と引き換えに改心させたという物語。その姫を観音様として祀ったのが、七崎観音であるという由緒譚も一説として伝えられる。)

五月五日は四十八末社御山開と

唱える祈禱あり

(今末社は彊内に十二社を存す

当時は在々の山間等

数所にありと云う)

(※旧七崎観音堂[いわば本社にあたる]と四十八末社をあわせて四十九となる点は、兜率四十九院などの意味が重ねられていたと思われる。)

八月六日より十二日まで

荒神祭とて四条諸江郷の祭あり

同十三日中の祭と唱て

五月端午の祭と同式あり

同十七日 観音堂大法会あり

九月五日 御留(おとめ)の祭と云て

五月五日の祭と同じ祭あり

十二月十七日 年越しの祈禱あり

此の如く厳重の法会を

修行し来りたる

奇代の古刹なりしに

何故に廃除せしにや

明治三年 神仏混淆仕分の節は

三戸県管轄にて

県より廃せられたりしにて

元来観音を祭りし所なれは

神の儀に預るへき謂れなく

村民の昔より

崇め信せる観音なれは

旧貫を痛願なしけれとも

了に仏像は元宮と云て

壊輿祭器を納め置く所に

安置すへきに定れり

元宮は

往古草創せる旧阯にして

永福寺より南に当り一丁

(字を下永福寺と云う)

一間半四方の堂あり

(東に向ふ)

破壊に及ひしかは

修覆中は仮に

旧社人 白石守か家に安す

観音堂は元より

神社の結構に異なるを

廟殿の備もなく

仏像を除て其ままに

神を祭れはとて

神豈快く其の斎饌を

受へけんや

この廃除せる根源は思に

仏子の徒(ともがら)

僧衣を褫(とい)て

復飾せんと欲するに外ならす

左許(さばかり)の古刹を壊て

神の威徳を汚蔑すかの

小児輩(ちいさな子どもの意)

土偶人(土で作った人形の意)

を配置して戯弄するに異ならす

(※旧来のあり方から、明治以後のあり方への変化について、その過渡期を生きた記者による価値観が垣間見られる貴重な箇所と思われる。)

昔は仏子の度牒を受けて

律を壊る者は還俗せらるる

布令なりけれは

一たひ仏子たるもの

還俗するは

罪人と同く

仏子甚厭ひたりしと

◻◻の如く異なれり

社人の伝て

観音は正観音なと云伝れとも

形丸く径五寸厚二分の板銅にて

像は高出たるものにして

十一面観音の容に見ゆ

然れとも旧年の古物

形像定かに弁へからす

旧数枚ありし由なりしか

正保(1645〜1648)の

頃にや天火に焼し時

多消滅し全体なるもの

僅に一枚を存す

缺損たるものは数枚ありと云う

(※御正体[みしょうたい]についての言及。七崎観音堂では、十一面観音が設えられた懸仏[かけぼとけ]を本尊としていた時期もあるとの伝えがある。懸仏を本尊にする例は珍しくない。引用文によれば、懸仏が数枚あったことが分かる。)

言か如んは則

御正体と称する古代の物にて

神仏共に今世まま存す

社人其何物たるを知らす

神祭豈難からすや

然るに里人

又七崎神社由来と

云ことを口実とする

全く後人の偽作なれとも

本条と俚老の口碑を

採抜せるものなるへけれは

風土の考知らん為に左に抄す

七崎神社

祭神

伊弉冉命[イザナギノミコト]

勧請之義は古昔天火に而

焼失仕縁起等

無御座候故

詳に相知不申候

異聞あり

ここに挙く祭神は伊弉冉尊にして

勧請の由来は天災に焼滅して

縁起を失ひ詳らかなることは

知かたけれとも

四条中納言 藤原諸江卿

勅勘を蒙り◻刑となり

八戸白銀村(九大区 三小区)の

海浜に居住し

時は承和元年正月七日の

神夢に依て浄地を見立の為

深山幽谷を経廻しかとも

宜しき所なし居せしに

同月七日の霄夢に

当村の申酉の方

七ノの崎あり

其の山の林樹の陰に

我を遷すへしと神告に依り

其告の所に尋来るに大沼あり

水色◻蒼

其浅深をしらす

寅卯の方は海上漫々と見渡され

風情清麗にして

いかにも殊絶の勝地なれは

ここに小祠を建立したり

則今の浄地なりと

里老の口碑に残り

右の沼は経年の久き

水涸て遺阯のみ僅に

小泉一学か彊域の裏に残れり

当村を七崎と云るは

七ツの岬あるか故と云う

又諸江卿の霊をは荒神と崇め

年々八月六日より十二日まて

七日の間 祭事を修し来たれりと

(以上 里人の伝る所

社人の上言に依る)

(※中世以降、非業の死をとげた者を荒神として祀る慣習があった。庶民信仰において、鎮魂[たましずめ]は祭事の肝心とされる。当記録は、明治9年に『新撰陸奥国志』が成立する以前に取材されたものであることを十分に踏まえて読み解く必要がある。神仏分離への対応のため、旧七崎観音堂を境内から切り離して以後、数年間は縁起を編み直し、時代に合わせたものを採択する必要があった。当記録では、里人・社人は旧観音堂祭祀の荒神を、藤原諸江卿の御霊とする説を紹介しているが、当山に三宝荒神の同型の鋳像が複数残されており、これらは当地の旧修験家が別当寺である当山に返したものと思われる。このことからも、仏道における文脈における荒神への祈りの歴史があったことが窺われる。)

この語を見に初

伊弉冉尊霊を祭る趣なれとも

縁起記録等なく詳ならされとも

南部重直の再興ありし頃は

正観音を安置せり棟札あり

(※聖観音安置の記述は七崎神社所蔵の貞享4年[1687]の棟札)

(※重直公奉納の聖観音は令和2年秋に修繕に取り掛かり、令和4年9月に修繕終了・安置/現在は本七崎観音[もとなさらきかんのん・七崎観音ご本体の意]として祀られる)

其文に

【棟札(当山所蔵)の文言は省略します】

(※明暦元年[1655]の観音堂並十二末社再興棟札)

(※明暦元年再興の観音堂は三間四方)

とあれは証とすへし

又遙后の物なれとも

封 奉寄附七崎山聖観世音菩薩

右に安永四乙未年(1775)

左に四月七日

別当善行院と■付し灯籠あり

旧神官小泉重太夫か祖

初代 泉蔵坊と云るもの

元禄中(1688〜1704)

別当職となり

大学院 正学院 正室院等あり

十一代大学院

明治四年正月復飾し神職となり

小泉一学と改め

子 重大夫嗣

同六年免す

同 白石守か祖

初代 明正院 承応中(1652〜1655)

別当となり后

行学院 善正院 善光院 善行院

善覚院 善教院 善道院 善明院等あり

十五代の裔

善行院 明治四年正月

神職に転じて白石守と改め

同六年免せらる

祠官兼勤五戸村稲荷神社新田登

寺院

普賢院

支村永福寺の西端にありて

旧観音堂の別当なり

大和国

式上郡長門寺小池坊末寺真言宗

宝照山と号す

建仁中(1201〜1203)の

建立の由伝れとも

往年火災に罹て記録を失し

詳悉ならす

寛保元年(1741)辛酉十一月

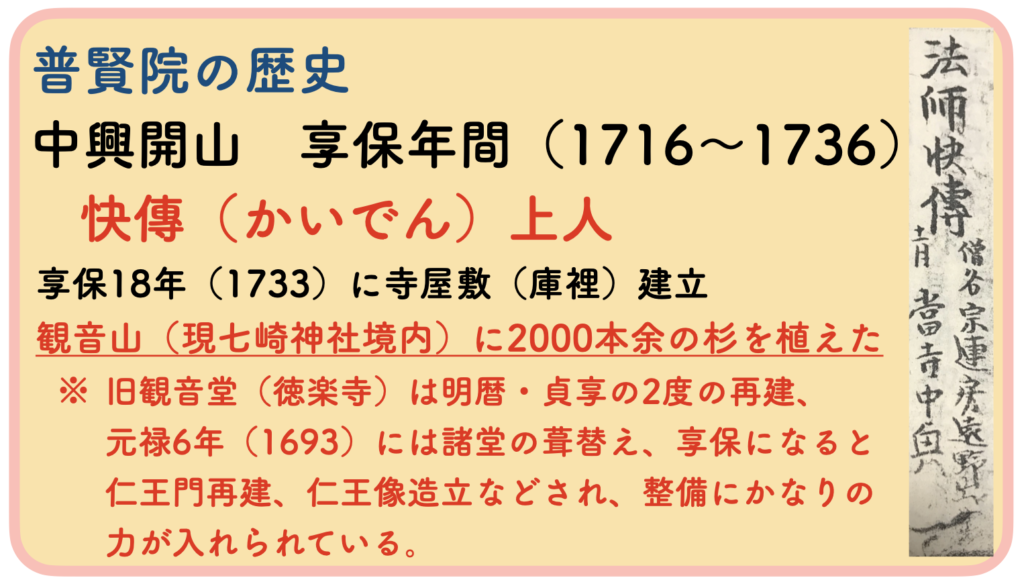

快伝と云る僧の中興なりと云り

※寛保元年十一月は快伝(傳)上人の没年月。

※普賢院開基は承安元年(1171)。

※ここでいう「開基」は再興や復興の意味。

※建仁中は開基・行海上人の没年と思われる。

※江戸期の過去帳には行海上人は中興開山とされている。

※当山開創の圓鏡上人は弘仁8年(817)5月15日に示寂。

※火災は文化7年(1811)。

※実際は東西六間南北八間(文化8年[1811]建立)

※文化7年(1810)以前は八間×七間

廊下

一間半に一間

本堂に続く

庫裡

東西五間半

南北三間半

本堂北にあり

※享保18年(1733)快傳上人が建立。

※快傳上人は庫裡建立の際、観音山(旧観音堂[現在の七崎神社]のある山)に2000本余り杉を植えたと棟札に記載。

【以下、省略】

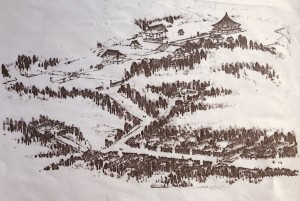

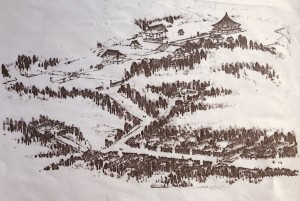

※上の俯瞰図をもとにした再現イメージ

〈引用文献〉

青森県文化財保護協会

昭和41(1966)年

『新撰陸奥国誌』第五巻

(みちのく双書第19集)

pp.22-30。

資料2.「基礎資料」(令和6年1月26日改訂版)

※『郷社七崎神社誌』(小泉幸雄、大正15年[1926])を典拠にしたものについては青字で記します。(※一部追記アリ。)

※伝説・伝承含め当山に関連する記述の見られる主な史料の年代等を緑字で記します。前回のものに追記したものがあります。

※弘法大師空海や興教大師覚鑁の両祖大師に関すること、寛永11年[1634]以降の御遠忌(ごおんき)を紫字で記します。

※近世以前(ここでは寛政12年[1625]以前)については、当山の過去帳を主な典拠として橙色で記します。(※一部追記アリ)

- 開創・圓鏡上人(弘仁8年[817]5月15日ご遷化/過去帳に「當寺開創」と記載/ご遷化の年次から最近では「弘仁初期(810)頃開創」と紹介してきたが、明確なことは分からないため「延暦弘仁年間の開創」と説明されてきた)

- 天長元年(824)淳和天皇の命により空海が神泉苑で請雨祈祷・善女龍王御勧請(七崎観音が海で引き揚げられた年が天長元年とされるが、これは弘法大師空海の善女龍王御勧請譚に着想を得て、近世以後に設定された年次と推定)

- 月法律師(当山2世/天長8年[831]10月16日ご遷化/南祖法師の師とされる)

- 七崎観音の“おこり”(承和元年[834]1月7日、八太郎で漁師として暮らしていた京都の四条中納言・藤原諸江卿が観音夢告により、当地に観音様を遷して祀り、それが七崎観音の始まりという由緒譚アリ/坂上田村麻呂将軍[758〜811]が祀ったという話や、諸江卿の娘である七崎姫を七崎観音として祀ったという話が由緒譚としてあるが、実際の経緯については不明[南祖坊を諸江卿の子息とする伝えもある]/大正15年[1926]の『郷社七崎神社誌』では「坂上田村麻呂将軍が当地に来たことは史実」としているが、田村将軍の研究を踏まえると「史実」というのは難しい)

- 空海ご入定(承和2年[835]3月21日/延喜21年[921]に大師号下賜)

- 鏡宥上人(貞観10年[868]11月24日ご遷化)

- 日照上人(仁和3年[887]7月23日ご遷化)

- 空海に大師号「弘法大師」下賜(延喜21年[921]10月21日/醍醐天皇より)

- 宥海上人(寛治5年[1091]5月25日ご遷化)

- 覚鑁入寂(康治2年[1143]12月12日/49年の生涯/元禄3年[1690]に大師号下賜)

- 開基・行海上人(承安元年[1171]5月に開基/過去帳に「當寺中興」と記載/位牌では表に「開山」、裏に「開基」と記載/全国行脚の後に当地に立ち寄り、村の沼の大蛇を解脱に導き、村人に懇願されて当地に留まられたと伝えられる/旧・観音堂[寺号・徳楽寺、現在の七崎神社の地にあった]の地に、七つ星になぞらえて杉を植えたとされる/建仁年間[1201〜1203]に99歳でご遷化)

- 鎌倉二階堂永福寺(ようふくじ)の宥玄が、南部氏入部に尽力したため、恩賞として三戸に永福寺(えいふくじ)が建立され、同寺を賜る。さらに、七崎(現在の豊崎)の地も賜ることとなり、古くからある当山も管理することになる。永福寺の僧侶が司るお寺であることから、当山も次第に永福寺と称されることとなった。以後、江戸時代初期まで永福寺の寺号が主に用いられた。

- 行惠上人(寛元2年[1244]1月26日ご遷化/修円房/当中5世)

- 『三国伝記』(応永14年[1407]成立/沙弥玄棟/説話集/十和田湖伝説が収録/全360話中120話が日本の説話で、そのうち1割もが『長谷寺験記』関係という特徴がある)

- 宥漸上人(応仁元年[1467]8月26日ご遷化/当山22世/秀満房)

- 惠海上人(元和3年[1617]5月19日ご遷化/五輪塔が旧・三戸永福寺[嶺松院(明治に廃寺)]の地に現存/本坊盛岡永福寺30世)

- 仁王門造営(寛永2[1625])

- 弘法大師800年御遠忌(寛永11年[1634])

- 興教大師500年御遠忌(寛永19年[1642])

- 『雑書』(確認されているのは寛永21年[1644]3月14日〜天保11年[1840]末【欠落箇所アリ】)※江戸時代前期、中尊寺から本坊・永福寺に住職を迎えたことがある(『雑書』にも記述アリ)。現在は中尊寺といえば天台宗寺院の印象が強いと思われるが、かつては真言寺院も構えられており、現代とは異なる“宗派感覚”・“宗派交流”があったことを十二分に踏まえるべきである。近年になって県内や地元の書籍において永福寺や当山がかつて天台宗寺院であったと記述するものが突如見られるようになったが、推定するに中尊寺=天台宗という現代的宗派感覚による読み解きに依るものであろう。天台宗・修験・山伏などの用語について注意深い検討が不十分なまま、現代的宗派感覚で安易に用いられているように感じられる。現住職(65世)が平成23年(2011)に帰山する前後より、当山に学術調査の類は一度も要請されたことも実施されたこともないので、当山関係についてはかなり古い情報が基とされているため、郷土史や伝説の研究や探究には、諸事踏まえたうえで臨まれることを期待したい。【泰峻註】

- 『寺社記録』(寛永21年[1644]〜天保8年[1837]【欠落箇所アリ】)

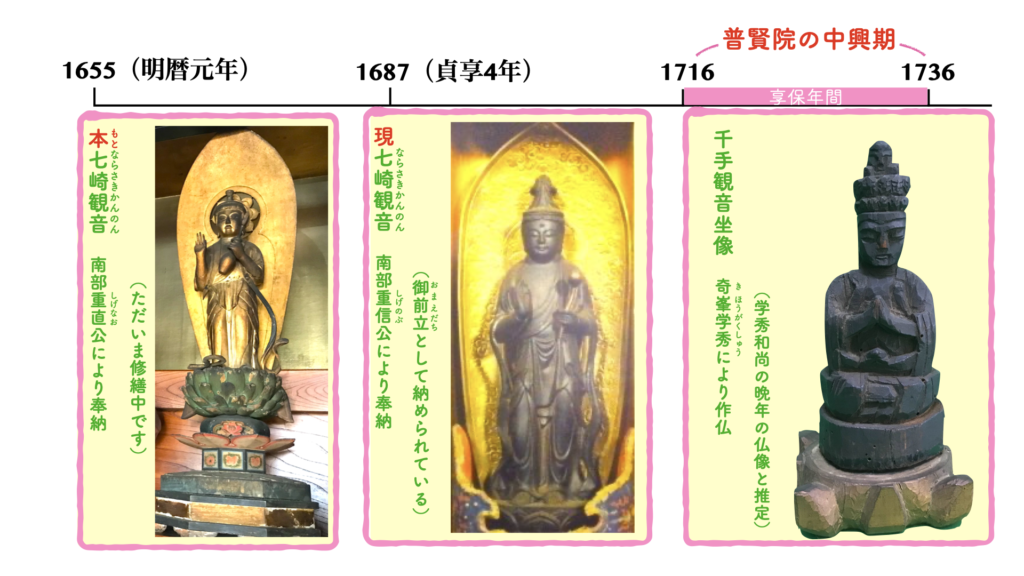

- 本七崎観音(明暦元年[1655])

- 観音堂並十二末社再興(観音堂3間四方/棟札は明暦2年[1656]に宥鏡上人が作成)

- 吊灯籠(寛文10年[1670])

- 弘法大師850年御遠忌(貞享元年[1684])

- 興教大師550年御遠忌(元禄5年[1692])

- 現七崎観音(貞享4年[1687]/4間四方の観音堂が再建[棟札が神社にアリ])

- 覚鑁に大師号「興教大師」下賜(元禄3年[1690]12月26日/東山天皇より)

- 観音堂並小宮葺替(元禄6年[1693])

- 『系縁集』(元禄11年[1698]、編者・藤根吉品[重信・行信・信恩3代に右筆として仕える])

- 『来歴集』(元禄12年[1699]、編者・藤根吉品[重信・行信・信恩3代に右筆として仕える])

- 殺生禁断札設置(正徳2年[1712]/南部利幹公)

- 仁王門改造(享保2年[1717])

- 仁王像(享保3年[1718])

- 前机(享保9年[1724])

- 稲荷大明神造営(享保12[1727])

- 快傳上人逆修建立の墓石(享保14年[1729]、施主信敬とある)

- 『津軽一統志』(享保16年[1731])

- 寺屋敷(庫裡)(享保18[1733]/この時に観音山[現在の七崎神社境内]に2000本余の杉を植樹と記載アリ)

- 弘法大師900年御遠忌(享保19年[1734])

- 興教大師600年御遠忌(寛保2年[1742])

- 学秀仏・千手観音坐像(享保年間奉納と推定/学秀仏と思われる不動明王像と大黒天像アリ)

- 龜峯扁額(享保頃の可能性/落款が「龜峯」「主忠信」「不爾」)

- 南祖法師尊像(延享元年〜2年[1744〜45]と推定)

- 賽銭箱(寛保3年[1743]12月)

- 『奥州南部糠部巡礼次第』(寛保3年[1743]6月3日〜18日の15泊16日で則誉守西上人ら14名が巡礼)

- 『祐清私記』(著者・伊藤祐清は寛保元年[1741]に諸士系図武器右筆等諸用掛りについており、この際に収集した諸資料や記録をもとに編集したと見られている)

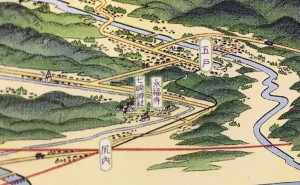

- 『寛延盛岡城下図』(寛延年間[1748〜51]/本坊・盛岡永福寺ほか関係寺院が記載されている)

- 御輿再修覆(宝暦6年[1756]/神社誌にも記載されるが棟札は当山所蔵)

- 鳥居新築(宝暦10年[1760]春)

- 『御領分社堂』(宝暦10年[1760]頃)

- 愛染堂再興(宝暦13年[1763])

- 不動堂再興(宝暦13年[1763])

- 天照皇大神宮再興(宝暦13年[1763])

- 大黒天堂造営(宝暦13年[1763])

- 仁王門修造(宝暦13年[1763]3月)

- 御輿新造(明和2年[1765]3月)

- 『平泉雑記』(安永2年[1773]/南祖坊が植えた姥杉の伝説)

- 夫婦地蔵(安永3年[1774])

- 弘法大師950年御遠忌(天明4年[1784])

- 『いわてのやま』(天明8年[1788]/菅江真澄の紀行文/十和田湖伝説関連)

- “十和田の本地”(天明期[1781〜89]には南部藩領で語られた奥浄瑠璃/諸本多し)

- 鈸(寛政2年[1790]/宥慎上人により奉納)

- 興教大師650年御遠忌(寛政4年[1792])

- 荒神堂再建(寛政5年[1793]8月6日)

- 『邦内郷村志』(明和・寛政年間/大巻秀詮)

- 地蔵菩薩(享和2年[1802]/現在、位牌堂本尊)

- 『十曲湖』(文化7年[1807]/菅江真澄の紀行文/十和田湖伝説関連)

- 『篤焉家訓』(文化・天保年間[1804〜44]/市原篤焉)

- 鐘楼堂再建(文化5年[1808]/神社誌にも記載されるが棟札は当山所蔵)

- 愛染明王(文化7年[1810]/宥瑗上人により奉納)

- 本堂再建(文化8年[1811])

- 千手観音堂再建(本堂再建と同時期)

- 香炉(本堂再建と同時期/宥瑗上人により奉納)

- 観音堂扁額(文化14年[1817]/三井親孝の書)

- 『竹田加良久里』(文政6年[1823]/持仏堂主人)

- 『当時十和田参詣道中八戸よりの大がひ』(文政年間のものと見られている/十和田湖参詣道について)

- 『十和田記 全』(文政12年[1829]成立と見られている/「御縁起見る心得のケ条覺」に彼岸中日に青龍大権現[南祖坊]来臨のいわれに触れられている)

- 秋葉権現堂再建(天保4年[1833])

- 『盛岡砂子』(天保4年[1833]/星川正甫)

- 弘法大師1000年御遠忌(天保5年[1834])

- 吊灯篭(天保8[1837]/宥威上人により奉納)

- 不動尊祈祷札(吊灯籠と同時期と推定/権僧正とあるため瑜伽者は晩年の宥威上人)

- 鰐口(天保12[1841]/河内屋により奉納)

- 興教大師700年御遠忌(天保13年[1842])

- 八体仏(弘化年間[1845〜48])

- 稲荷大明神(嘉永2年[1849]/普賢院宥青[当山先師]、善明院栄隆[修験“善行院”14代])

- 『鹿角日誌』(嘉永2年[1849]7月16日〜8月3日の日誌/松浦武四郎)

- 『八戸浦之図』(嘉永年間[1848〜1855])

- 一王子再建(安政4年[1857]8月)

- 『十和田山神教記』(万延元年[1860])

- 観音堂再修(安政10年[1863])

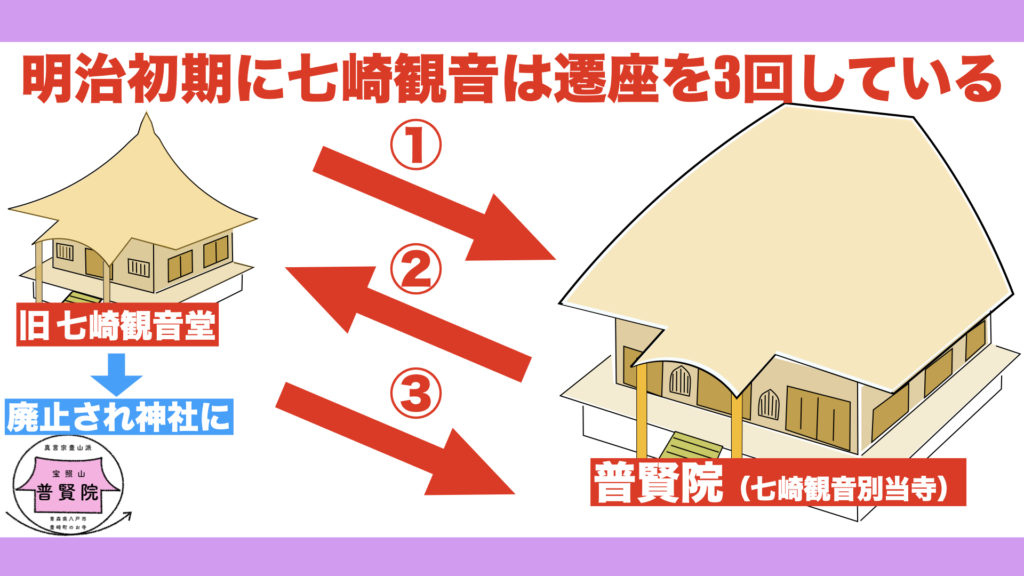

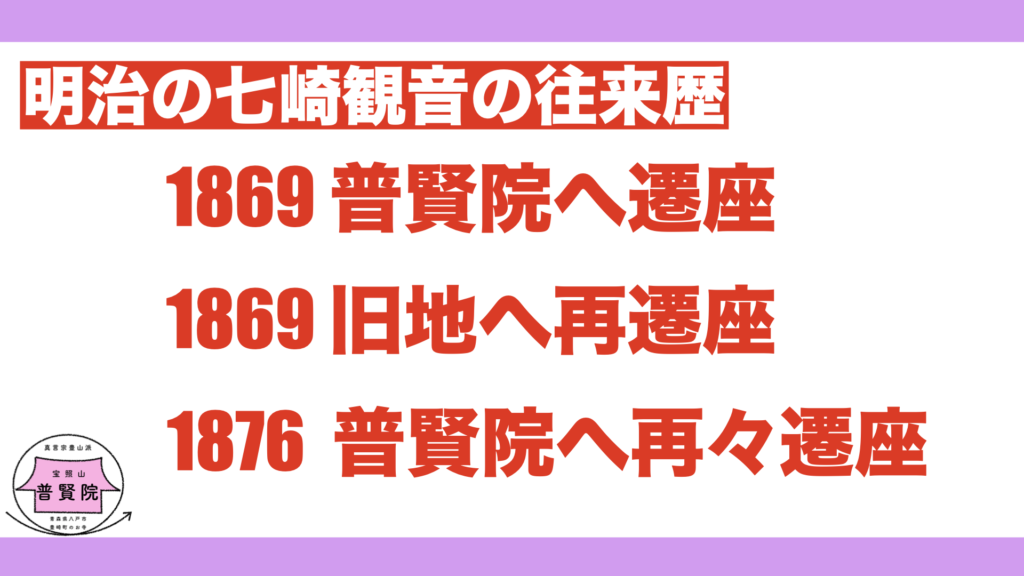

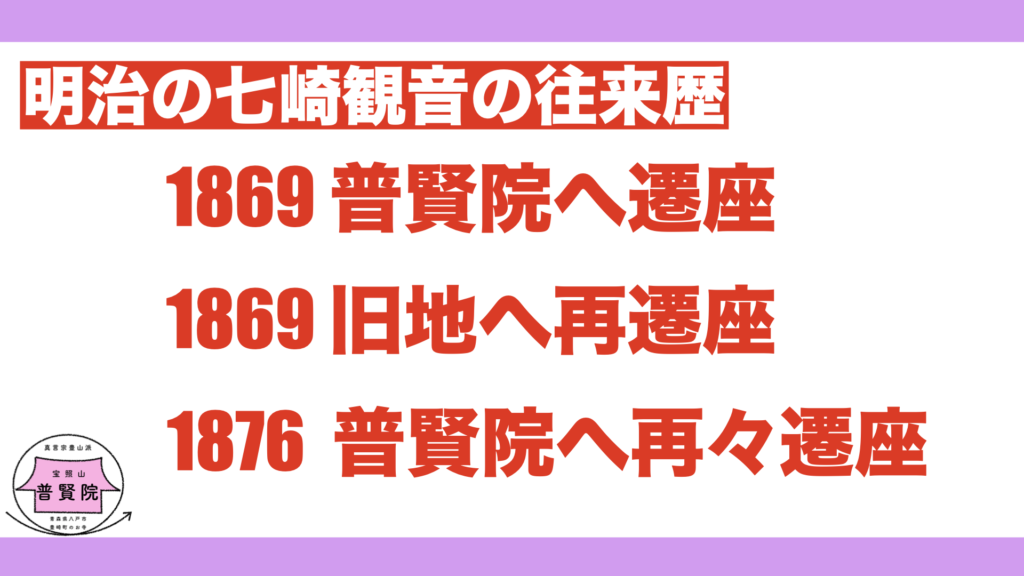

- 七崎観音遷座(明治2年[1869]/旧観音堂より仏像・什器など一式が移される/しかし、旧地への参詣者が見られたため旧地へ小堂を作り旧神宦神殿へ再遷座[『伺』の記述内容と僧侶としての知見から、再遷座されたのは現七崎観音と思われる])

- 斗南藩縁故者墓石16基(主に明治4〜5年[1871〜72])

- 旧神臣略系(明治7年[1874])

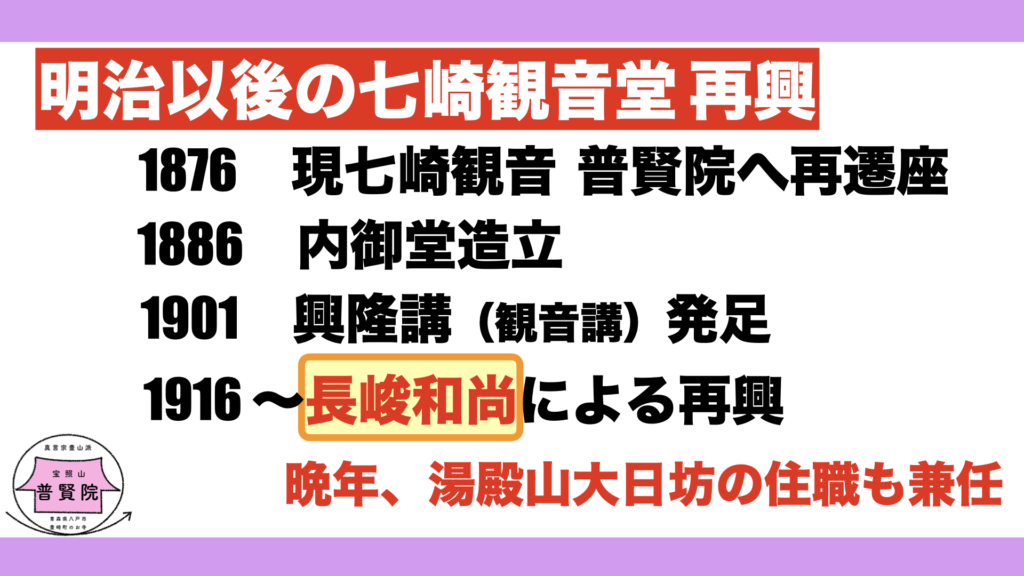

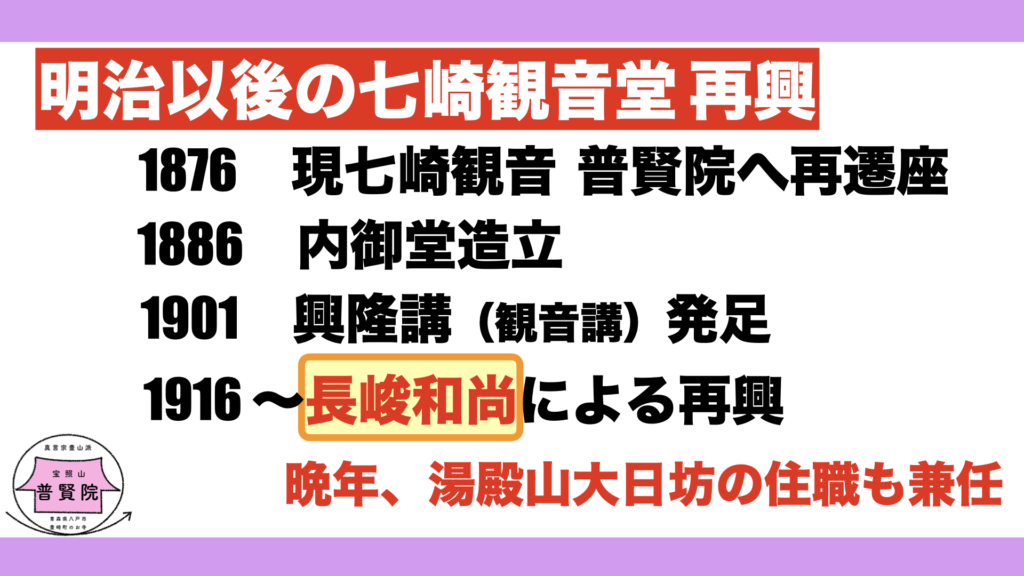

- 七崎観音遷座(明治9年[1876]12月/明治2年に旧地へ再遷座した七崎観音を普賢院へ再々遷座/移されたのはおそらく現七崎観音)

- 『伺』(明治10年[1877]/青森県令 山田秀典にあてたもの/文化6年(1809)奉納された梵鐘に関する伺い/明治初期における七崎観音遷座の経緯について述べられている)

- 『新撰陸奥国誌』(明治9年[1876])

- 『奥々風土記』(江刺恒久が南部利剛の命により編纂)

- 弘法大師1050年御遠忌(明治17年[1884])

- 観音堂内御堂造立(明治19年[1886])

- 興教大師750年御遠忌(明治25年[1892])

- 興隆講規則(明治34年[1901]/観音講を組織化して再興)

- 『目録』(明治36年[1903]/明治になり旧観音堂から移されたものをまとめたもの)

- 十三仏掛軸木箱の蓋(明治39年[1906])

- 本堂屋根葺替(大正3年[1914]12月)

- 七崎山龍神堂木札(大正4年[1915]5月)

- 『郷社七崎神社誌』(大正6年[1917]/小泉幸雄)

- 『糠部五郡小史 附 三戸名所旧蹟考 埋木の花 鄙の土』(大正11年[1922]/当地については小泉幸雄氏が記述している)

- 地蔵菩薩(明治末〜大正期/一時当山の代務者をつとめた赤穂覚信師が作仏)

- 北沼観音(昭和2年[1927]蓮沼にて発見、昭和4年[1929]旧8月17日建立)

- 観音堂並仁王門改築(昭和6年[1931]/『七崎観世音道場普請報告書』に記載)

- 子安地蔵堂(昭和6年[1931])

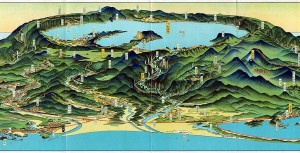

- 『十和田湖鳥瞰図』(昭和8年[1933]/吉田初三郎/七崎観音と永福寺[普賢院]が描かれている)

- 弘法大師1100年御遠忌(昭和9年[1934])

- 本堂庫裡修繕(昭和9年[1934]/長峻和尚尊霊歎徳文に記載)

- 大日坊大黒天(昭和10年[1935]頃と推定/61世長峻上人は昭和10年に大日坊88世住職にも就任)

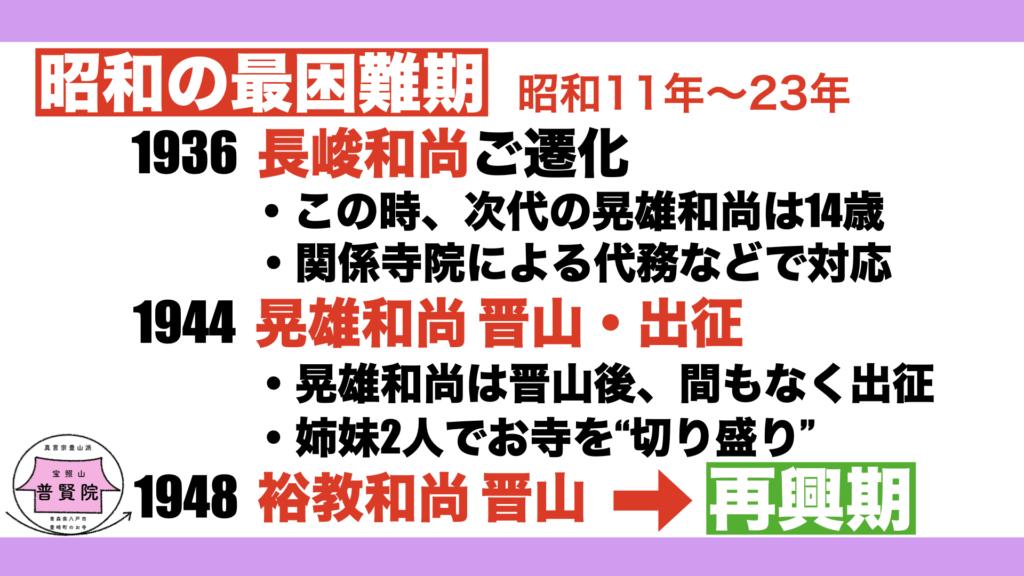

- 割切五條袈裟(昭和11年[1936]11月/長峻子息・晃雄師[後に出征し戦死])

- 興教大師800年御遠忌(昭和17年[1942])

- 戦勝祈願札3枚(戦争期)

- 本堂屋根葺替(昭和22年[1947]12月/戦後の統制経済の様子を伝える記述がある)

- 「北ノシノキ」と書かれた木板(昭和22年[1947]12月12日/3名の名が列記)

- 『永福寺物語』(昭和22年[1947]/山岸郷友会編集部/江戸期まで本坊であった盛岡永福寺は明治になり廃寺。その後、昭和17年[1942]に再興が許可。盛岡に再興された永福寺の場所は、東坊[普賢院]だった場所。本誌は再興永福寺の落慶記念。)

- 本堂修築(昭和26年[1951]/写真アリ)

- 戦没者慰霊碑(昭和37年[1962]11月)

- 北沼観音を八太郎から普賢院に遷座(昭和39年[1964])

- 本堂改築並位牌堂新築(昭和51年[1975])

- 観音堂宮殿塗装修復(昭和56年[1981])

- 弘法大師1150年御遠忌(昭和59年[1984])

- 子安地蔵厨子(昭和59年[1984])

- 仁王門新造並山号札・観音札所札(昭和59年[1984])

- 観音堂内陣格天井並中台八葉院法曼荼羅及新装照明(昭和60年[1985])

- 聖観音像奉納(昭和60年[1985]1月24日/施主 中村元吉・ミチ夫妻/内殿に安置)

- 子安地蔵内格天井(昭和60年[1985])

- 観音堂内格子前扉(昭和61年[1986])

- 鐘楼堂建立(平成2年[1990])

- 興教大師850年御遠忌(平成4年[1992])

- 本尊厨子(平成5年[1993])

- 客殿並位牌堂新築(平成12年[2000])

- 鐘楼堂修繕(平成25年[2013])

- 十和田神社・普賢院合同祈祷(令和元年12月9日/南祖法師尊像出開帳/十和田湖占場にて取水し、浄水を合同祈祷にてお加持)

- 長谷寺式十一面観音三尊造立(令和2年[2020]/仏師・小堀寛治氏)

- 普賢院中興64世 泰永大和尚遷化(令和3年9月8日/生前中自身の手による仏具・仏画を多く残したうえ、修繕も多く行っている)

- 絵本『龍になったおしょうさま』制作(かたり部によるプロジェクト/令和3年8月〜10月クラウドファンディング実施、12月完成)

- 大般若経全600巻新調(令和3年/文化7年の火災により焼失したとされるため、本堂建替にあたり新調)

- 本堂建替(令和2年10月解体、令和3年5月19日地鎮式、7〜9月基礎工事、同年11月建方開始、11月9日立柱式、令和4年3月6日上棟式、12月12日落慶式/施工・松本工務店)

- 本尊・愛染明王像、仁王像、普賢菩薩像、本七崎観音像修繕、ほか仏具修繕(令和2年秋彼岸後に搬出/施工・阿部正助商店)

- 須弥壇・密壇・護摩壇ほか修繕、観音堂賽銭箱ほか制作(施工・五戸木工)

- 権現像・薬師如来像奉納(令和4年9月/施主・小坂明氏[コサカ技研会長]/いずれも関頑亭[1919-2020]による脱活乾漆像/開眼法要は関係者参列のもと令和5年10月21日に厳修)

- 龍王・龍女像制作・奉安(令和4年/造立願主・普賢院弟子太陽坊[勧進を呼びかけ、有志勧募により制作]/仏師・小堀寛治氏)

- 十和田湖青龍大権現碑建立(令和4年/施主・根城番地石材店)

- 会津斗南藩供養所整備(令和4年)

- 合葬墓建立(令和4年)

- 弘法大師御生誕1250年(令和5年/65世住職晋山・本堂落慶の記念もかね、有志で団参を6月6〜8日に実施[総本山長谷・岡寺・仁和寺・東寺ほか参拝])

- 不動明王像引受(令和5年4月28日/不動護摩の砌、八戸市内の旧家[旧修験家]より引受)

- 不動明王像修繕(令和5年5月:旧家より引き受けたものの破損状態が激しかったため仏師・小堀寛治氏に修繕を依頼/6月に修繕完了し奉安)

- 幢幡を内陣に奉納(令和5年6月30日/施主・田中久一氏)

資料.3 「七嵜山 普賢院」刻字の御影板木(年代不詳)

※「嵜」は「崎」の異体字。

※七崎山の山号は、徳楽寺(七崎観音堂の寺号)の山号であると考えられていたが、普賢院にも用いられていたことを示すとても貴重な史料。

資料4. 寛文10年(1670)の吊り灯籠

以下の刻字あり。

金燈籠所願成就所

奉懸奥州南部三戸郡之内

七﨑村観音御宝前

願主 槻茂左衛門尉 藤原清継

寛文十庚戊(1670年)月日

※本坊・永福寺住職が宥鏡上人の時期。宥鏡上人は奈良の総本山長谷寺より住職に迎えられた。盛岡城の時鐘の銘文を仰せ付けられたり、二戸の天台寺の桂泉観音堂と末社の棟札も記した住職。当山所蔵のものでは明暦2年(1656)の観音堂並十二末社再興棟札(南部重直公が大旦那/重直公は明暦元年[1655]に本七崎観音像[この呼称は現在秘仏として祀られる七崎観音像と区別するために用いているもの]を奉納)を作成。宥鏡上人は慶安4年(1651)三代将軍家光公逝去の際、日光東照宮での供養に召し出された。普賢院と同じく、江戸期に自坊とされた旧地のひとつ嶺松院(現在は廃寺/三戸の早稲田観音は札所として継続)は寛永17年(1640)3月に火災に見舞われたが、宥鏡上人が再興。火災つながりでいうと、宥鏡上人の晩年である延宝8年(1680)、本坊・永福寺が焼尽。それをうけ、仏像や仏典を東の岡の地中に埋めて歓喜天を建立し、同所を住職ほか有縁住職・所化の境内墓地とし、さらに十和田湖世龍大権現を勧請して祀った。なお、過去帳には宥鏡上人が「當南部八木橋茂彌出産」と記載されている。

資料5. 天保8年(1837)の吊り灯篭

以下の刻字あり。

奉納七﨑山観世音菩薩

諸願成就 皆令満足

永福寺権僧正 宥威 敬白

天保八歳次丁酉(1837年)

春正月摩訶吉祥日

※永福寺57世・宥威上人が亡くなる2年前に奉納したもの。当山過去帳には本坊住職、関係寺院住職も記されるが、宥威上人は本坊住職として記された最後の住職。権僧正は僧階(僧侶の位の意)。

▼宥威僧正

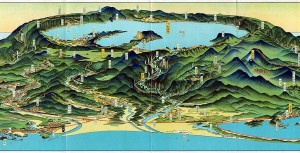

資料6. 吉田初三郎「十和田湖鳥瞰図」

※永福寺(現在の普賢院)と七崎神社名称がある。

資料7. 『寺社記録』の記事より

※一部筆者による註あり。

《安永8年(1779)》

九月十二日

一 永福寺

預五戸七崎村観音堂並二王門

共ニ先代住(永福寺52世・宥恕)

宝暦十三年(1763)

委細之申上

萱葺(かやぶき)修繕等仕候所

其後両度大地震ニて

本堂二王門共ニ

屋根以外之他損

猶又取繕仕置候得共

次第内通えも朽入

別て二王門等

夏中大雨之節

屋根一向相潰(あいつぶれ)

両所ともニ最速

其侭(そのまま)に

可致置様無之躰ニ御座候間

当年より来春迄

如何様ニも修復仕度念願御座候

※両度大地震:明和5年(1768)9月8日と明和6年(1769)7月12日に八戸は大地震に見舞われている。明和年間には津軽でも雪の時季に大地震があり、甚大な被害を被っている。

《安永9年(1780)》

二月三日

一 永福寺

五戸御代官所

七崎村観音堂並二王門

慶安四年(1651)

山城守様(南部重直)御建立

其の後元禄年中(1688-1704)

当寺先住 清珊(永福寺36世)代

再興修理等仕

宝暦十三年(1763)

先住宥恕(永福寺52世)委細之儀申上

萱葺(かやぶき)修復

末社迄再興仕候処

右本堂並仁王門

明和年中(1764-1772)大地震之節

殊之外まかり出来

屋根共相損

段々取繕候得共

弥増大大破罷(まかる)成

※明和年中大地震:明和5年(1768)9月8日と明和6年(1769)7月12日のことと思われる。

資料8.『御領分社堂』(宝暦13年[1763])

寺院持社堂 五戸御代官所七崎

一 観音堂 四間四面萱葺(かやぶき)

古来縁起不相知

萬治元年(1658)重直公御再興被遊

貞享四年(1687)重信公御再興被遊候

何(いずれ)も棟札(むなふだ)有

一 大日堂

一 不動堂

一 愛染堂

一 大黒天社

一 毘沙門堂

一 薬師堂

一 虚空蔵堂

一 天神社

一 明神社

一 稲荷社

一 白山社

右十一社堂は観音堂御造営之節

依御立願何も御再興被遊候

小社之事故棟札も無之

只今大破社地斗に罷成候

一 月山堂 壱間四面板ふき

一 観音堂 右ニ同

右両社共に観音堂御造営之節

重直公御再興也

善行院(ぜんぎょういん)

当圓坊(とうえんぼう)

覚圓坊(かくえんぼう)

覚善坊(かくぜんぼう)

右四人之修験は本山派にて

拙寺(永福寺)知行所所附之者共御座候

古来より拙寺(永福寺)拝地之内

三石宛(ずつ)遣置

掃除法楽為致置候

※本山派は天台系修験を指す。真言系修験を当山派というが、本山派に比して「免許皆伝」の敷居が高い。当地の七崎修験者は、門戸が広い本山派にて資格を得てはいるものの、当地では七崎観音別当寺たる当山住職に伝授を受けている。各種修法について伝授を行い、次第を授与していたことが、当山所蔵の次第類より窺われる。

※掃除法楽為致置候:七崎修験者は日常的に掃除・お供え・朝暮勤行など、環境維持に奉仕していた世話人でもあった。

資料9.『目録』(明治36年[1900])より

仏像ノ部

一 正観世音大士木像 一躯

一 仁王木像 ニ躯

一 禅林地蔵大士木像 一躯

一 無二地蔵大士木像 一躯

一 護讃地蔵大士木像 一躯

一 延命地蔵大士木像 一躯

※1寸8分の仏像

一 弘法大師木像 一躯

一 木像 一躯 十二童子ノ一

※5寸の小さな仏像

一 十一面観音金像 一躯

※現在行方不明。

【以下、八体仏(はったいぶつ)を指します。

十二支守護尊とも呼ばれます。】

一 普賢菩薩木像

一 大日如来 仝(木像)

一 不動明王 仝(木像)

一 文殊菩薩 仝(木像)

一 千手観世音 仝(木像)

一 勢至菩薩 仝(木像)

一 阿弥陀如来 仝(木像)

一 虚空蔵菩薩 仝(木像)

※当史料は、旧七崎観音堂(明治に七崎神社に改められた)から普賢院に移された仏像について記している。

資料10.『伺』(明治10年[1877])

当七崎村郷社七崎神社

曩日仏体正観音混一七崎山観音社号二付

衆庶参拝罷在昔時

文化六年當時第九大區三小區

新井田村盛元太郎曽祖父半兵衛代

梵鐘壱鳴寄附有之候処

御維新来各社寺

一般神佛混淆不相成旨

御達二付

過ル明治二己巳年

右正観音佛体外附属之什器

并梵鐘共該社ヨリ

當村真言宗普賢院へ

一旦移置候処

従来近郷人民信仰之霊佛二付

衆庶旧慣ヲ不脱

猶受持旧神宦ヲ訪来

空殿ヲ参拝スルノ族モ

間々有之二付

更二永続方法ノ目途相立可成

丈ケハ小堂ナリトモ建立仕度義

村方一同志願二付

其際旧神宦神殿江移転

人民信仰二任セ

参拝為致居候処

昨九年十二月

教部省第三拾七号御達之趣モ有之

素ヨリ佛体二候得共

当院へ再ビ移転

什器共悉皆可引渡ハ勿論二候所

前顕梵鐘寄附人私有之訳ヲ以

今般取戻之義掛合有之

殆ド困迫之次第

尤廃社等二至テハ寄附什器

本人随意取戻之義可有之候得共

既二神佛区分右佛体

現今普賢院二存在候上ハ

概シテ廃社寺与

同視スベカラザル様有之

且本人情願二依リ寄附候者

今更無用ノ贄物抔申唱候義

如何与存候得共

元ヨリ私共二於テ

其可否討論可致ノ権理無之二付

無余儀次第与思考仕候得共

従来正観音江寄附之鏡故当院へ

備置仕度

且つ当院境内之義ハ村中中央土地髙壟

鐘堂建築適当之地二付

自今報時鐘二仕候得共

昼夜旦暮之時報ヲ耳二シ

各自農民臥起之教戒ハ勿論

臨時之為成丈ケ

取戻等無之様

再三先方ヘ示談二及び候得共

兎角承諾無之

依之右等共一般寄附人二付

自侭二取戻之権理可有之哉

且つ弥取戻候節ハ

右梵鐘寄附之際

村方人夫二付

鮫村より運搬仕候二付

其入費并右二関諸入費

悉皆本人より償却為到候義

如何可有之哉

此段共奉伺候条何分之御指令

奉希望候

以上

明治十年六月七日

第八大区三小区七崎村

旧社人惣代 嶋森亀之助 印

同旧神宦 白石守 印

同普賢院住職 佐藤法隆 印

同総代 久保杉嘉藤治 印

同村用係 橋本岩松 印

青森県令 山田秀典殿

資料11.明治以降に関する画像資料など

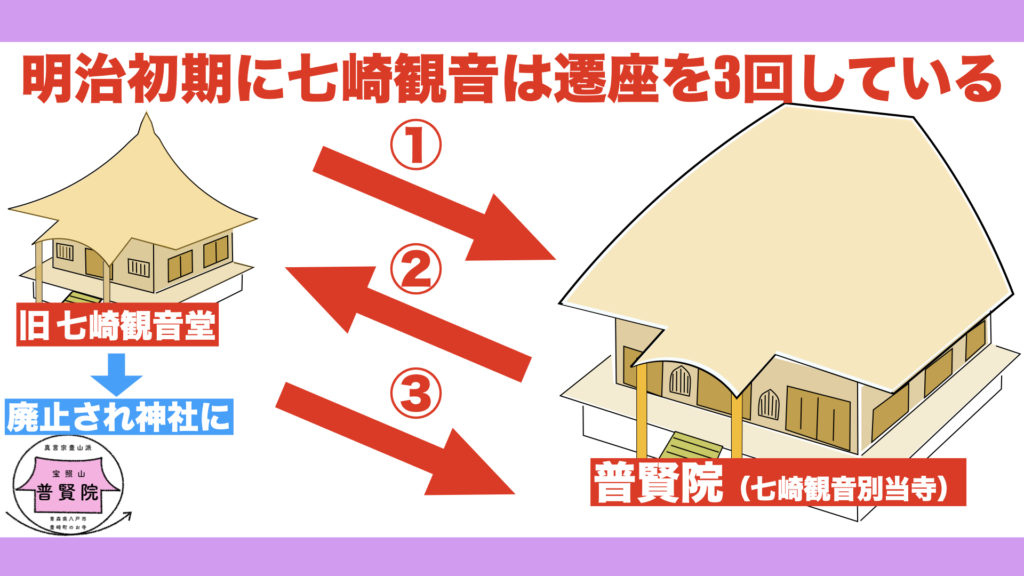

▼遷座について

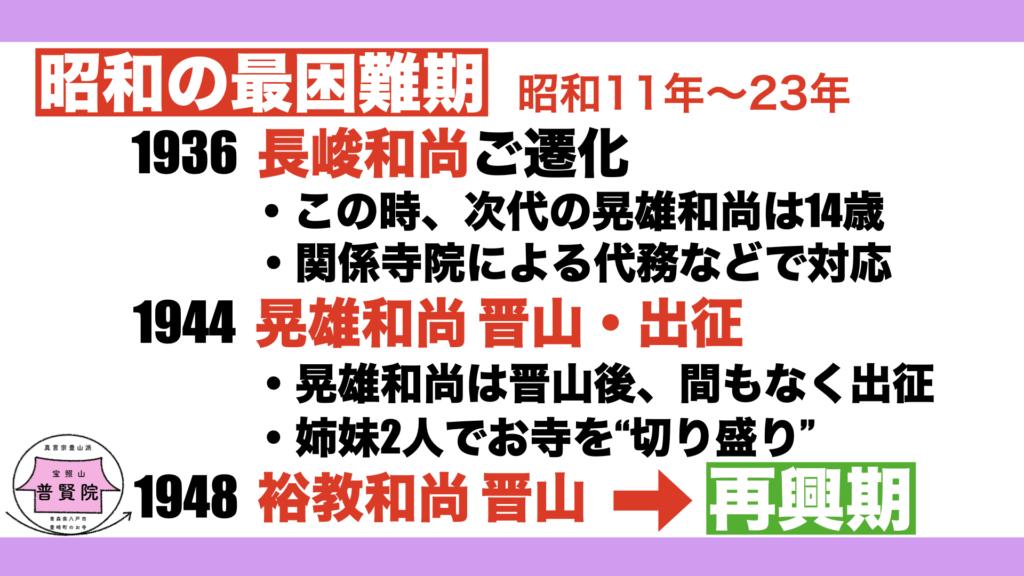

▼明治以降の七崎観音堂再興

▼普賢院の困難期

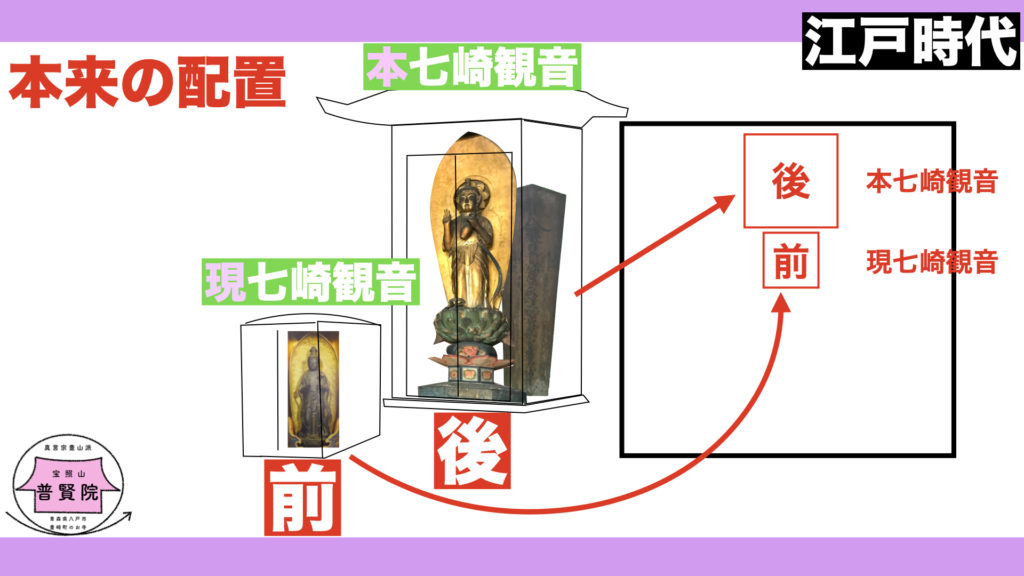

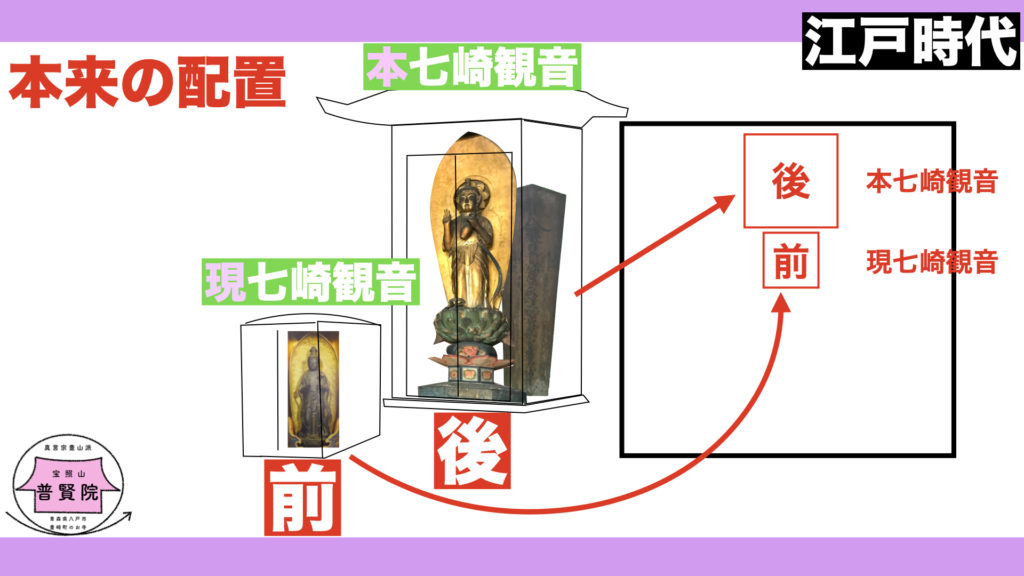

▼旧七崎観音堂の本・現両七崎観音の配置

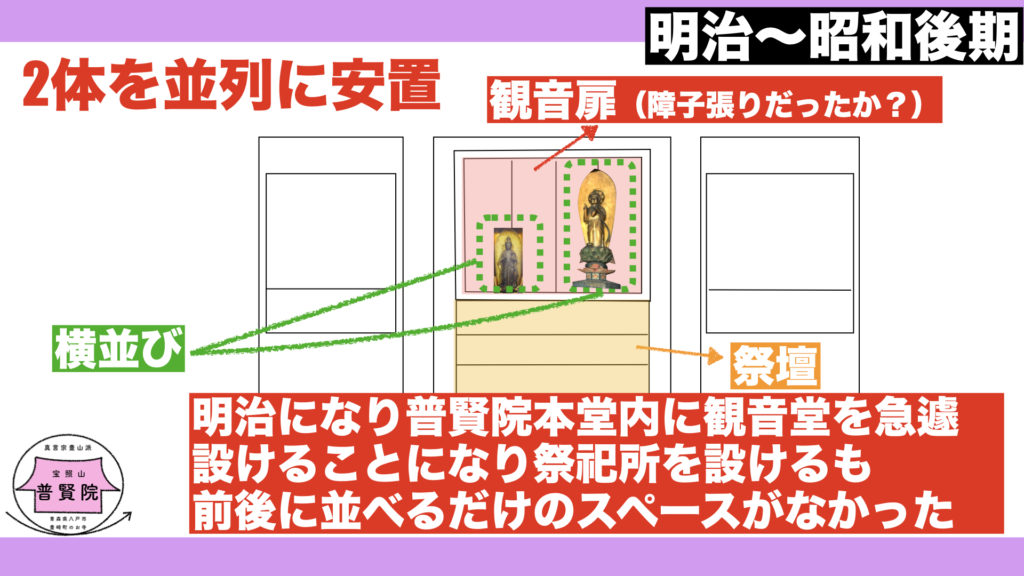

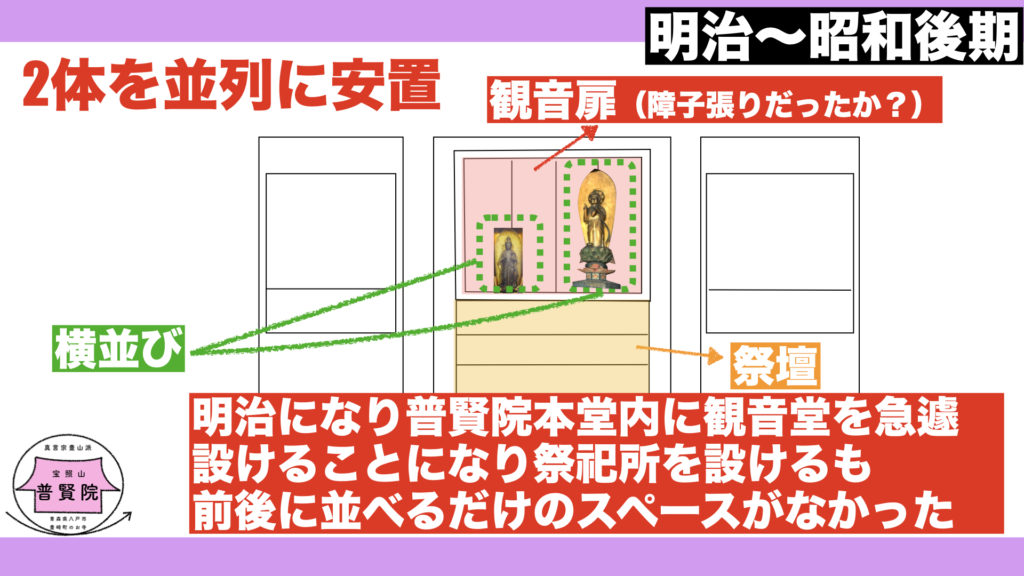

▼明治〜昭和後期の配置

▼本・現両七崎観音について(動画)

資料12.『興隆講』趣意書(明治34年[1902])

恭しく按ずるに

我邦人皇三十四代推古天皇

篤く三宝を敬い

其往昔大聖仏世尊輪王の

宝位を脱履し

世間出世間の大医王となり給い

諸の国王の為に

仁王般若仏母明王不空羂索経等を

説き給い

七難を摧破して四時を調和し

国家を守護して

自他を安ずるの大法

ひとつも欠漏あることなし。

降て

天長年間(824-834)に至り

当七崎山蘭若においても

金剛頂経大日経等

最上乗甚深の秘法を行えり。

※七崎観音堂の起源についての言及。以下、資料1.『基礎資料』の説明を引用:承和元年[834]1月7日、八太郎で漁師として暮らしていた京都の四条中納言・藤原諸江卿が観音夢告により、当地に観音様を遷して祀り、それが七崎観音の始まりという由緒譚アリ/坂上田村麻呂将軍[758〜811]が祀ったという話や、諸江卿の娘である七崎姫を七崎観音として祀ったという話が由緒譚としてあるが、実際の経緯については不明[南祖坊を諸江卿の子息とする伝えもある]/大正15年[1926]の『郷社七崎神社誌』では「坂上田村麻呂将軍が当地に来たことは史実」としているが、田村将軍の研究を踏まえると「史実」というのは難しい。

爾来

円鏡(当山開創(弘仁初期[810]頃))

月法(当山二世、南祖坊の師)

行法

行海(当山開山(承安元年[1171])

宥鏡

快傅(当山中興開山[江戸中期])

達円

快翁

宥敞

宥青等

凡そ八拾有ニ世の間

領主の祈願道場たり。

殊には南部二十八代

源朝臣重直公

深く正観世音を信仰し

かたじけなくも

御高五百五石五斗三合の

知行を喜捨せられ

加うるに十二社人を置き

毎月神楽を奏し奉りしは

ひろく世人の知る所なり。

然るに維新に際し

封建の制を廃せられ

版籍悉く返上の結果

遂に之が保続の資を失い

従って神楽も絶亡すること

ここに三十三年を経ぬ。

嗚呼、世の移り行くは

人力の得て止むべからざるもの

とはいいながら

かく伝来の霊位を

寺院の一隅に奉置し

絶えて法楽の道を

欠きしこと畏くも亦憂たてけれ。

ここを以て

郷人の愁歎限りなく

涙を止むるに由なし。

先師宥浄

しばしばこれを忌歎し

再興を企つといえもの

時機未だ熟せず

わずかに院内に小堂を営み

霊位を安置せしのみにて

遂に去る戊戌(明治31年[1898])

卯月九日を以て遷化す。

月を越えて小童

過て重任をこうむり

庚子(明治33年[1900])

臘月に至り若干の法器を整い

檀徒総代と謀りて旧社人を集め

之が再興の方法を議し

講を設けて興隆講と称し

明る辛丑(明治34年[1901])

正月二十八日を初会とし

神楽に替うるに

本尊護摩を修し奉り

宝祚無疆

玉体安穏

十善徳化

四海静謐

風雨順時

五穀豊穣

疫病退散

正法興隆を

精祈せんと欲す。

伏してこう

十方善男女諸氏

この機に乗じて

生等の徴志を賛し

三宝を帰依し

入講の栄を賜い

益々本尊の威光を増揚し

一指まちまちなる信仰を列ね

五指堅固にして遮那覚王の

金挙に擬し

以て彼の迷邪を破壊し

正法に導き

貴賤を問わず

男女を論ぜず

同体大悲を旨として

大徹悟入の床に遊び

ともに補陀落の浄刹に至り

一切の功徳を具足し

二世の勝益祈られんことを。

明治三十四年(1901)陰暦正月

金剛仏子 隆真

敬白

※凡そ八拾有ニ世の間:現在の住職代数と異なる数え方。現在の方式では泰峻住職は65代だが、旧来の方式だと92代となる。伝え聞く所によれば(現行代数)60世にあたる宥精師が自身を60世とするとの方針を示されたため、変更されたという。しかし、宥精師は時代的背景により地元からの擁立を余儀なくされた中で白羽の矢が立てられた方ゆえ、このような決断を本当に下すことが出来たのか疑問である。宥精師自身による判断というより、本山や関係寺院、あるいは有識者のアドバイスを踏まえてのことと考えるか、あるいは後代の傑僧である長峻師による判断によるものと考えた方が現実的であると思われる。

資料13.『七崎観世音道場普請報告書』序文(表白)より一部抜粋

明治初年神仏分離の結果

今の神社に奉安されし観世音は

当然の帰結として当普賢院道場へ

付属三宝物と共に

遷座されるに至れり。

爾来六十有余年の間

当道場の一隅に安置して

先師宥浄をはじめ宥精師等は

往時の隆盛を偲んで

之が復興を念願たりしが

嗚呼悲哉

機縁未だ熟せずして涙を呑みて

世を去られたり。

其後

小衲不思議の縁を以て

大正六年の春

任に当院に就きたりしが

思えば同じ大悲観音

法儀復興にてありき。

資料14. 北沼観音台座の記述

昭和二年八月十一日発見につき建設

発起人

小田 山道留之助

七崎

品田長峻 中村巳之松 小泉善太

田中長一 中村甚エ門 嶋森丑松

久保杉卯之 小泉長太 田中弘戒

永田竹松 田村次郎 中村弥吉

坂本徳松 中村金松 夏堀市太郎

夏堀福次郎 田中石松 小泉大八

昭和四年末旧八月十七日 建立

細工人 小田 仲道千之助

手伝人

日斗 早狩操

小田 川村清次郎

▼北沼観音に関する動画