9月27日の午後2時より

おてらおやつクラブのイベント

子どもの貧困について考えよう

が普賢院で開催されます。

本日は開催に向けた

オンラインミーティングが

行われました。

事務局による

当活動についてのお話の他

ゲストスピーカーとして

おやつクラブに協賛いただいている

方をお迎えします。

当地で様々に活動されている

根市大樹(南部どき代表社員)さんに

ゲストスピーカーの打診をしたところ

ご快諾くださいました。

とても充実したイベントに

なる予感がしています。

他のゲストスピーカーは

まだ未定ですが

詳細は後日

あらためてご案内いたします。

江戸時代の飢饉のうち

天明の飢饉(1783〜84)が

近世最大の死者を

出したと推定されています。

八戸藩では

6万人の人口が

ほぼ半減してしまったと

伝える史料もあります。

その数字が

どれほど正確なものかは

諸説あるようですが

大変な状況であったことは

間違いありません。

来年冒頭に寄稿する

原稿の内容に関わるので

飢饉について調べ直してみると

当時の社会制度であったり

財政再建のために

どのような政策がとられ

どのようなリアクションが

あったかなどにも触れるのですが

色んな意味で

現代は「飽食の時代」だと感じます。

当地では

お墓参りのお供えのなかに

「あられ団子」と称される団子があり

その団子に米と茶葉をまぜたものを

かけるという作法があります。

これは一説に

施餓鬼作法といわれ

餓鬼というものに対しても

供養をなしていることを象徴します。

最近では

お墓での供物は

置いたままにはしませんが

作法を施された供物を

放置することにより

餓鬼が供物を得ることが

出来るという

具体的なストーリーが

想定されていました。

カラスなどの動物に

食べてもらうという

利他のあり方として

捉えられている場合も

あると思いますが

それだけでなく

餓鬼にも施されていると

考えられていたのです。

六道のなかのひとつでもある

餓鬼の存在は

歴史的背景を踏まえると

ある種のリアリティを帯びたものとして

人々の死生観において

捉えられていたと思います。

天明の飢饉では

人肉を食べて飢えを

凌ごうとしたというエピソードも

伝えられます。

庶民感覚における餓鬼は

苦しみながら亡くなった者の霊

というイメージが重ねられ

飢饉や災害や戦乱などの歴史が

そのようなイメージを

より強固なものにしていたと

考えられるように思います。

あられ団子に限りませんが

慣習的作法の背景として

今では考えられないような

歴史的事実がいくつもあげられることを

忘れてはならないと思うのです。

キャンバスに描かれた絵と

プリント用紙に印刷された写真。

「物」としては

いずれも平面ですが

描き込まれたものと

映し出されたものは

意味合いが全くことなります。

そりゃそうでしょうと

思われるかもしれませんが

実はこのことについては

思想的アプローチや

哲学的アプローチによって

多くの考察がなされています。

写真については

技術的展開が大きく関与しており

今やスマホで誰もが

撮影することが出来ます。

今では写真をデータとして

認識する傾向があるでしょうが

デジタルカメラ以前は

写真店などに

フィルムの現像をお願いして

仕上げてもらってからでないと

その出来栄えは分かりませんでした。

スマホで撮影する現在の方式に比して

フィルムカメラ時代は

より身体性が伴っていたように思います。

フィルムカメラには

上限枚数があったので

ここぞという時に

シャッターを押していたと記憶しています。

絵を描くという行為は

はるか昔から

行われてきたもので

その画法は数多く存在します。

仏教においても

大切な意味をもつ絵画もあり

仏画や曼荼羅を

その代表として挙げられます。

絵画にしろ

写真にしろ

それを目にした観者により

その意味が汲み取られます。

「その意味」というのは

共有する規定がない限り

絵画の作者や

写真の撮影者が

意図したものと

一致することは稀といえます。

イメージ人類学にならい

「その意味」をイメージと呼び

その意味を伝達するものをメディアと

呼ぶことにします。

絵画と写真をメディアの例としていますが

より日常的で身近なものとしては

言語もメディアとして挙げられます。

私と友人がいたとして

私が何かを伝えようとして

絵を用いて

口頭で言葉によって説明した場合

私が伝えようとした内容がイメージで

絵と言葉がメディアということになります。

私からの説明を受けた友人もまた

絵と私の言葉を通じて

内容を伝達されるわけですが

友人の受け取った内容もまた

イメージということになります。

私が当初伝えたかったイメージと

友人が結果として受け取ったイメージが

完全に一致しているかどうか

確認し尽くすのは難しいでしょうが

普段の何気ない行いを

深く考えてみると

以上のような見方も可能です。

こういった捉え方は

仏教の重要な考え方に

つながっていくものなのですが

ブログでは収集がつかなくなるので

この辺にしておきます。

無意識なことを

意識的に見てみることは

とても大切な修行のあり方で

誰もが身近に行える

瞑想につながります。

瞑想と聞くと

プロフェッショナルなイメージを

持たれる方もいると思いますが

入門的で重要なポイントは

日常無意識に行っていることに

意識を向けてみることだと考えます。

自身の呼吸に意識を向けてみる。

身の回りのコト・モノに

意識を向けてみる。

そういったことが

自心を整えることとなり

様々な効果がもたらされると

科学的根拠も示され

世界的に支持されている現代。

そもそも

日本文化に含まれていた

姿勢であるともいえますが

その姿勢は忘れられかけていたものだった

ともいえるように思います。

お盆まで一ヶ月をきりました。

そろそろ寺報も

作成しなければなりませんし

今月は写経カフェがあるので

その資料などもボチボチ

作成したいと思います。

いまあげた項目を

真っ先にやれば良いのですが

こういう時は不思議と

他のことに閃きがうまれて

そちらのほうに

取り掛かってしまうなんてことが

多々あります。

中学・高校時代に

テスト週間でテスト勉強をせずに

部屋の整理を念入りに

やってしまう感覚に

似ているかもしれません。

執筆原稿と講習会講師を

いくつかお願いされている関係もあり

それぞれの内容に関わる

資料や書籍を読み込んでいるのですが

一見関係ないようなテーマでも

思いがけず化学反応を起こして

つながってしまったり

意外な所でクロスしたり

そんな内なる楽しみを

しっかり堪能しています。

途方に暮れるような

地道な作業を重ねていると

ある時点から

急に充実感を得られるようになるのは

全てに通じることではないでしょうか。

そういえば

青森県は起床平均時間が

日本一早いそうですね!

拙僧でも4時くらいから

あれこれ動くのが日課です。

朝は頭の回転も良いですし

動きにもキレがあるので

どんな作業もサクサク進みます。

特に夏場は

朝が一番過ごしやすいので

早起き生活はおすすです。

あと一ヶ月弱で迎えるお盆の準備も

朝のスッキリしている時間を

うまく活用して

サクサクと進めたいものです。

長男が小学校の

修学旅行から戻り

お土産を買ってきてくれました。

私が小学生だった頃と同じく

行き先は函館。

地元の小学校は

6年生が7名。

若干の緊張を抱きつつ

ワクワク感いっぱいな中

きっと濃密な時間を

過ごしてきたと思います。

バター飴の味は

今も昔も変わらず

優しい味がします。

先月に研究発表を終えたばかりですが

あくまでも中間発表なので

引き続いて諸資料にあたったり

これまでの現地調査を見直したり

これからの調査を計画したりと

地道に整理を進めています。

というわけで

法務(葬儀や法事や行事)以外の

時間のほとんどを

研究の時間にあてているため

SNSなどは

ほぼ休止状態です。

年に何度かSNSから

離れることがありますが

これはこれで健全な

感じもしています。

SNS時代でもある現在は

投稿によって

コミュニケーションが

可能な面もありますが

”SNSありき”な生活を

ノーガードで許容し続けることには

かねてより注意が必要だと感じています。

地元の小学校では

メディアコントロール期間

というものが時々

設けられていますが

メディアコントロールを

しなければならないのは

大人の方なのかもと感じています。

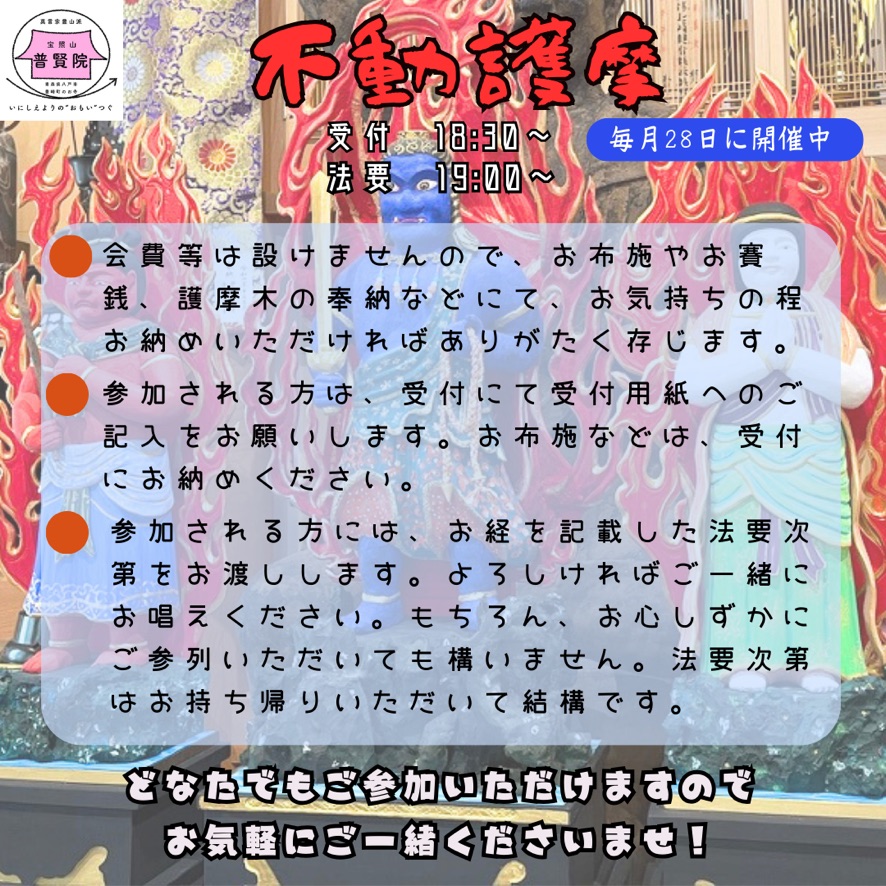

不動護摩

- 開催日:毎月28日

- 受付は午後6時30分から

- 法要は午後7時から

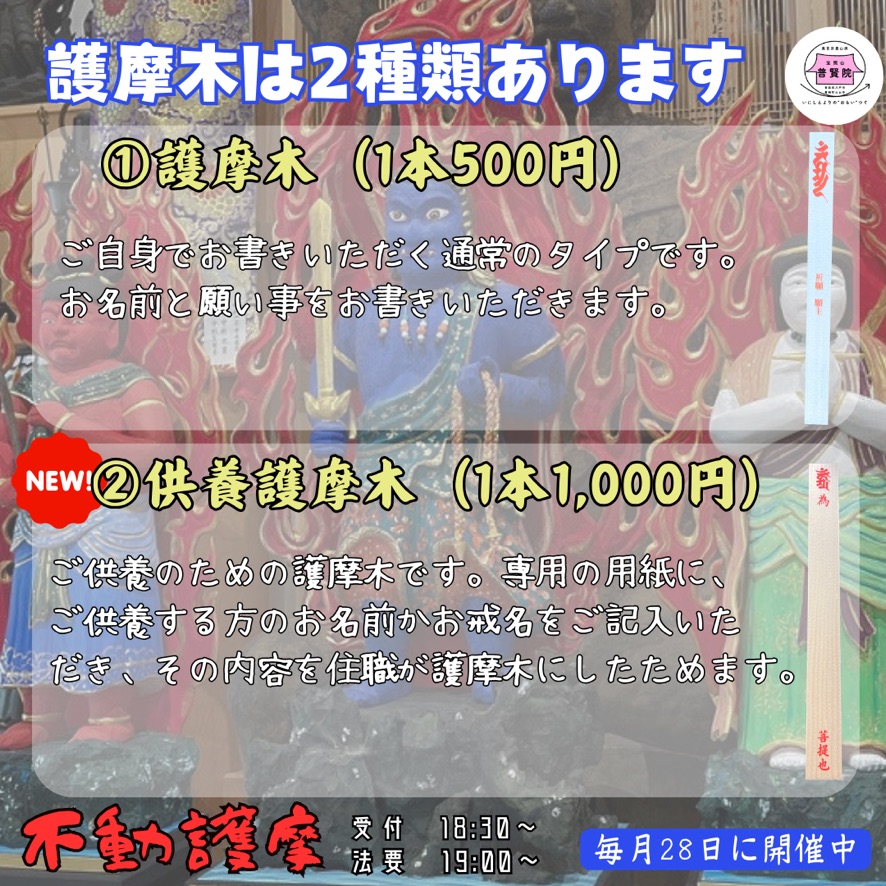

- 会費等は設けませんので、お布施や護摩木奉納(護摩木は1本500円です)にて、お気持ちの程お納めいただきますようお願いいたします。お布施などは、受付でお納めください。

- 供養護摩木(1本1000円)を用意しました。ご供養されたい方の戒名またはお名前を、供養護摩木申し込み用紙にご記入いただき、それを住職が護摩木にしたため、護摩の火にくべさせていただきます。

- 参加される方は、受付にて受付用紙へのご記入をお願いします。

- 参加される方には、お経を記載した法要次第をお渡しします。よろしければご一緒にお唱えください。もちろん、お心静かにご参列いただいても構いません。法要次第はお持ち帰りいただいて構いません。

- 授与品として不動明王お守り(1体1000円)を用意しているので、入用の方は受付でお声がけください。

毎月28日は

不動明王のご縁日ということで

不動護摩を行います。

今春より

供養のための護摩木である

供養護摩木を用意しています。

供養護摩木は

思いを捧げたい方の

お名前や戒名を

供養護摩木申し込み用紙に

お書きいただきまして

それを住職が護摩木に

したためさせていただきます。

どなた様でも

ご参加いただけますので

ご興味をお持ちの方

ご都合よろしい方は

お気軽にお運びくださいませ。

本年の下半期最初の護摩です。

夏を感じながら

ぜひご一緒いただければと思います。

寺務室にブラインドを

設置していただきました。

東向きの窓なので

夏場午前中の寺務室の温度は

大変なことになっていましたが

ブラインド設置で

環境がかなり改善されると思います。

8月のお盆が過ぎると

9月以降は大小様々な行事が

目白押しです。

準備が必要なものが多いので

環境が改善された寺務室で

ギアを上げて励みます。

研究機関の所内会議のため

朝一の新幹線で上京したのですが

“異質”の暑さに驚きました。

室内では冷房を効かせることが出来ますが

室外はサウナにいるような感覚で

とにかく凄まじかったです。

本日の会議内容も

担当の先生による研究発表の内容も

充実したものになりましたが

個人的には都会特有の

危ない暑さが

とにかく印象的な一日となりました。

あまりの蒸し暑さに

本堂の脇間のエアコンを

フル稼働させて

扇風機で冷気を本堂広間に

流し込む猛暑作戦を

今年初めて実施しました。

八戸でも暑さ対策が

不可欠になっています。

“猛暑作戦”により

今夏における

法事や葬儀への参列や

行事への参加は

ご安心いただけると思います。