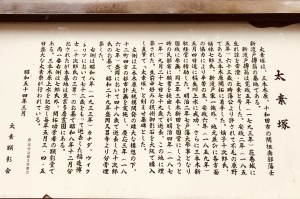

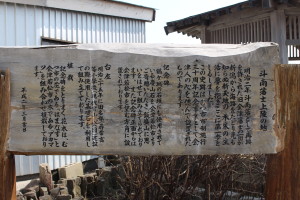

当山にお祀りされる

16基の墓石と

過去帳に記される

斗南藩(となみはん)の方の

お名前は二十数名にものぼります。

この中には

大まかな足跡を

辿れる方もいらっしゃいますが

大部分の方は

どのようなご生涯を歩まれたのか

当山では全く把握出来ません。

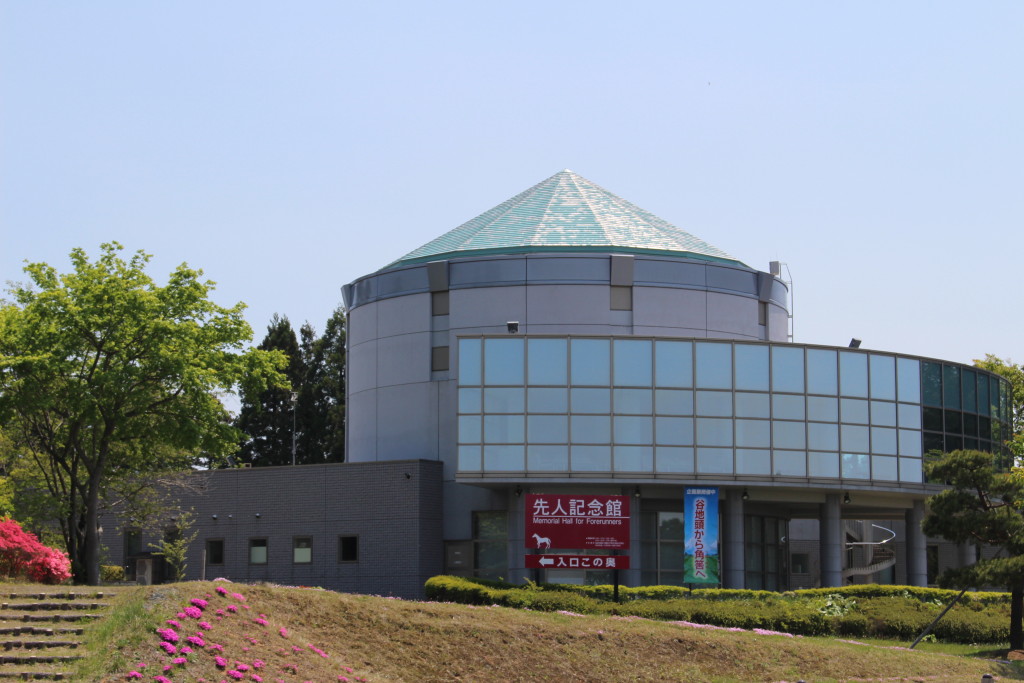

そのことについて先日

八戸の斗南藩歴史研究会の方に

おいで頂きお話をお伺いしましたが

結論からいえば

細かに足跡を辿ることは

難しいとのことでした。

この点については

本年夏に会津若松市から頂いた

お便りの内容が

とても具体的なものだったので

機会を見て

会津若松市に赴いて

お話を伺ってみたいと思います。

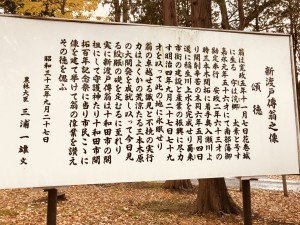

斗南藩の歴史を

後世に伝えるべく

色々と尋ねていく中で

様々なご縁を感じます。

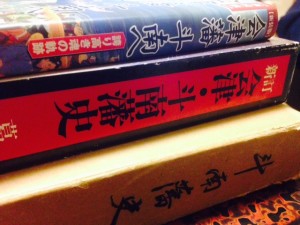

八戸の斗南藩歴史研究会では

当山にて斗南藩の歴史を

お話して下さっても良いと

おっしゃって下さいました。

このようなご縁は

とてもありがたいと

つくづく感じさせられます。