7月2回目の上京。

今回は日帰り。

所属する

現代教化研究所という

研究機関の所内会議のため

行ってまいりました。

前回7月8日の時は

とてつもない暑さに

驚かされましたが

今回はそれ程でも

なかった印象です。

この会義・研究会は

現地参加とオンライン参加の

ハイブリット形式で

毎回開催しています。

拙僧泰峻は

当研究所の常勤研究員という

役につかせていただいており

配信にあたっての

機材準備や設定なども

昨年度から担当しています。

ちなみに

配信機材として使用している

ミキサー

マイク

ケーブル

カメラなどは

普賢院から持ち込んだものです。

それらは全てコロナ禍中に

試行錯誤しながら

収集したものでして

このような形で

活用される時が来るなんて

考えてみれば

不思議だなと感じます。

研究所の所内会議というのは

所内で共有する事項や

今後の予定などについて

報告する会義に続いて

所内研究員に就かれている

先生方の研究発表という

流れで開催されています。

本日も

大変に充実した発表を

聞かせていただきまして

とても良い刺激となりました。

所内会議を終えて

護国寺から

すぐに電車を乗り継いで大宮へ。

そこからさらに

新幹線へ乗って八戸へ。

土日は法事があるのが

ほぼ常の如しで

明日も明後日も法事が

予定されています。

そのうえ

明日は拙僧泰峻の叔父の

火葬・通夜で

明後日が葬儀です。

その叔父は

同居していた家族でもあります。

今春よりガンのため

入院しており

近々退院する予定でしたが

突如として逝去しました。

余談になりますが

昨日に担当葬儀店との

見積もりの確認があり

細やかにひとつずつ

確認して最終見積もりを

出していただくことに。

喪家としてだけではなく

一寺院の住職としての

経験を踏まえて

見積書を改めさせていただくと

削除してもよい項目や

見直すべき項目や

確認を要する項目が数点。

結果的に金額にすると

10万円以上の低減に。

一住職として

普賢院の儀式に

必要なものは

当然のことながら把握しているゆえ

何が必要で何が不必要かを

明確に見極められるのですが

そうでなければ

言われるがままに

見積もり通りに

葬儀店に施工いただくことに

なるのだと思います。

葬儀店も利益を

出さなければならないので

オプション的なものを盛り込むのは

業者として自然なことといえますが

そもそも葬儀において

何が必要であるのか

(司式する寺院により異なると思います)

ということを

菩提寺の和尚さんに

機会があれば聞いてみるとか

いざという時に

相談してみるとか

してみるのも有意義だと感じます。

見積もりの確認を

司式する住職を交えて

行うのは難しいかもしれませんが。

葬儀店は営利企業なので

企業体として

オプションを提案するのは

至極当然のことです。

ただ

喪家として葬儀を行う場合

「足し算」ばかりではなく

流れ全体を踏まえて

「引き算」をして

大切な部分を際立たせるなどの

采配が可能な程度の

情報を持っておくことを

おすすめします。

秋の終活カフェで

今回の葬儀の見積もりを

具体的事例として

扱わせていただき

お話しするのも

意味あることと

思案したりしています。

そんなことを率直に感じたので

喪家としても

経験が多くなってきた

拙僧自身の備忘録としても

書かせていただきました。

葬儀店のことを

悪くいっているのではなく

主体的関与をすると

本義と志向が

より尊重されるであろうという

個人的見解を述べたものと

お捉えください。

明日は

午前中に本堂で法事をご一緒して

滝谷のお墓でのお参りもお供して

お寺に戻って

今度は永福寺地区の墓地に

新たに建立された有縁のお宅の

お墓で開眼・納骨をご一緒して

お寺に戻って

すぐに当山の会館にて

亡き叔父の出棺供養をお勤めし

火葬場にて荼毘を行い

お寺に戻って

本堂にて通夜となります。

いずれの法務も

大変ご縁の深い方に

向き合わせていただく時間です。

謹んで

ご一緒させて

いただきたいと思います。

▼護国寺の門

▼宗務所内にある研究室

▼大宮にて

つい先日

ご一緒させていただいた葬儀の際の

火葬場での待ち時間でのお話です。

ご遺族の方々と

控室で色々とお話しいて

あがったこと話題のひとつ。

亡くなったお母さんが

お寺のお参り一切を

おこなっていたけど

世代が変わってから

いつお参りをすれば良いかなど

全く分からないのです。

この点は

ずいぶん前から

課題意識を持っています。

住職自身も自坊である普賢院における

供養形式や当地・縁地の習俗について

20年前はほぼ認知していなかったので

先代住職から能動的に聞いたり

機会があるたびに総代さんや地元の方に

昔話を交えて聞かせていただいたり

史料・資料に目を通したりなどして

現行の諸事の把握に努めました。

仏事を担ったり

先だった先祖・縁者の供養を担うことを

祭祀承継(さいししょうけい)といいますが

現代は意識的・能動的に

「祭祀」に関する情報を確認しなければ

内実を認知しにくいと思います。

拡大家族のご家庭が多かった時代は

祭祀に関しても

各ご家庭内で意図せずとも共有され

次代へも引き継がれたであろうと想像しますが

現代は核家族や個人がメインゆえ

「祭祀」関連については

ほぼ触れることがなかった

という方は珍しくないでしょう。

そのような時代であることを踏まえ

いざ意図的・能動的に

供養についてや

付き合いのあるお寺について

知ろうと思ったときに

調べやすいように

情報を整えておくことは

住職の役目の一つだと捉えています。

インターネット上でも

本稿で述べている内容に関する情報を

時々に発信したり

HPやポータルサイトでも

掲載してはいるのですが

掲載してあるから認知されている

ということはほぼありませんし

結局の所アナログな伝達というか

紙媒体や直接のご案内が

とても大切であると感じます。

本年の年始から

各種リーフレットの

作成に力を入れているのですが

それはこれまでに書いたような

時代認識と課題意識ゆえの取り組みです。

冒頭に紹介した

「いつお寺にお参りすれば良いかなど

全くわからない問題」は

多くの方が共感されるものだと思いますし

供養習俗が大いに関わるお寺の

これからを考えるうえで

向き合うべき重要な課題といえます。

今回の投稿と同内容の記事は

本年だけでも何回かアップしたとは思いますが

都度都度に記事にする契機が

あってのことなので

この度も考えを整理しながら

述べさせていただいております。

普賢院の供養についてまとめた

リーフレット『供養の手引き』を

年内に作る予定です。

お盆か秋彼岸に

お取りいただけるよう

準備したいと思います。

とりあえず形にしてみて

改版を重ねる方針をとらせていただきます。

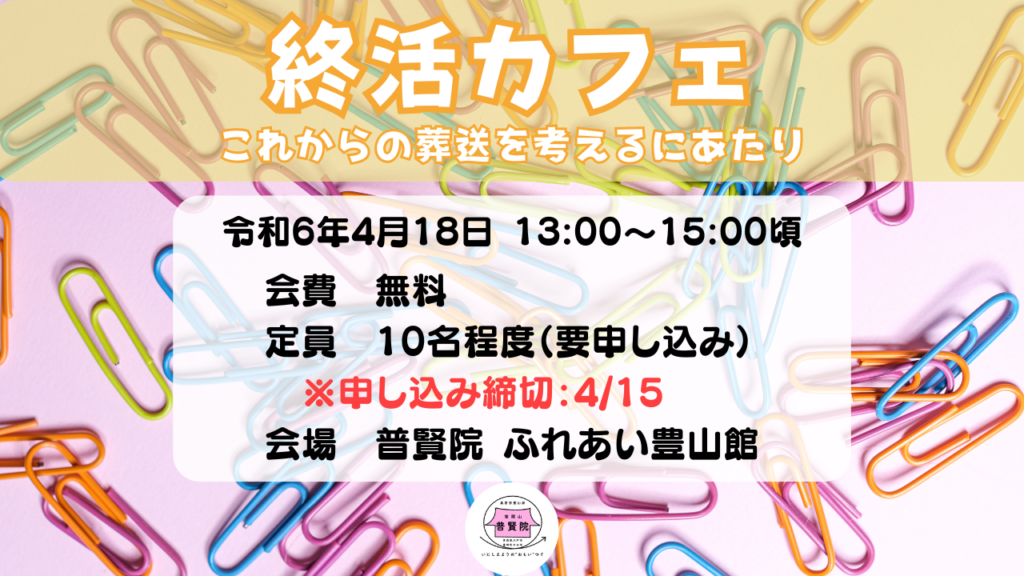

終活カフェのご案内

春の終活カフェの

参加者を募集しています。

どなたでも参加いただけるので

ご興味をお持ちの方は

ぜひお運びください。

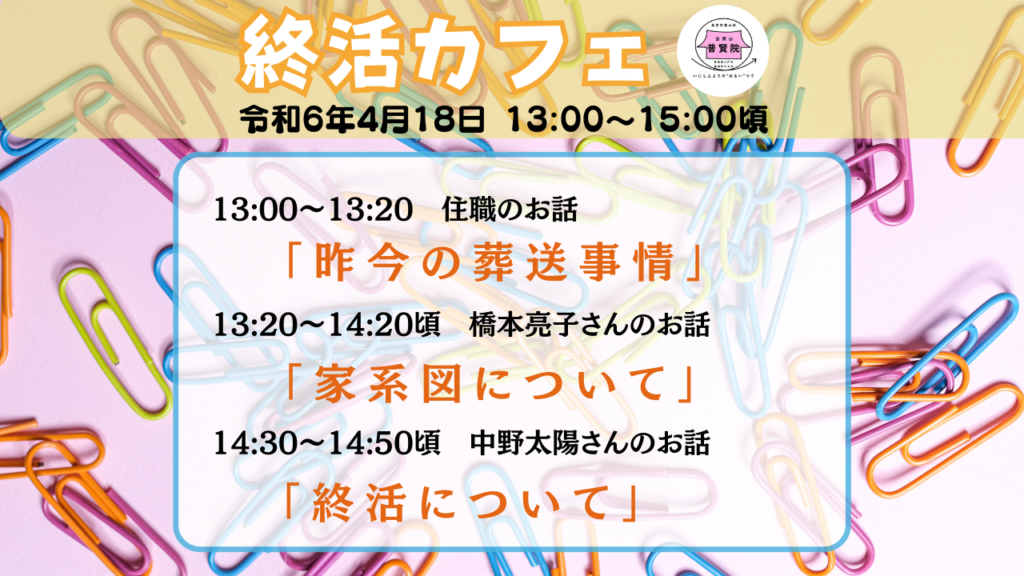

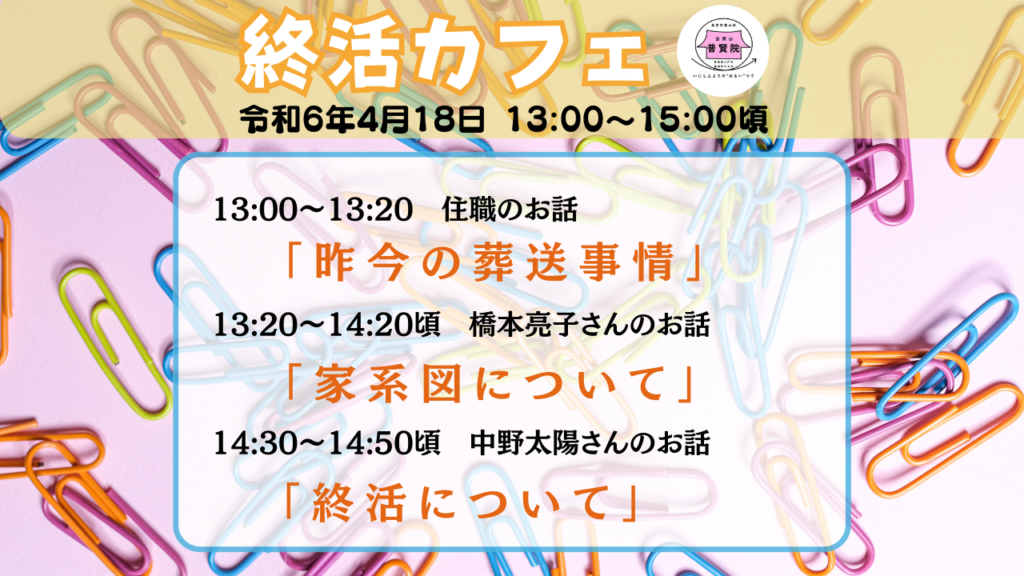

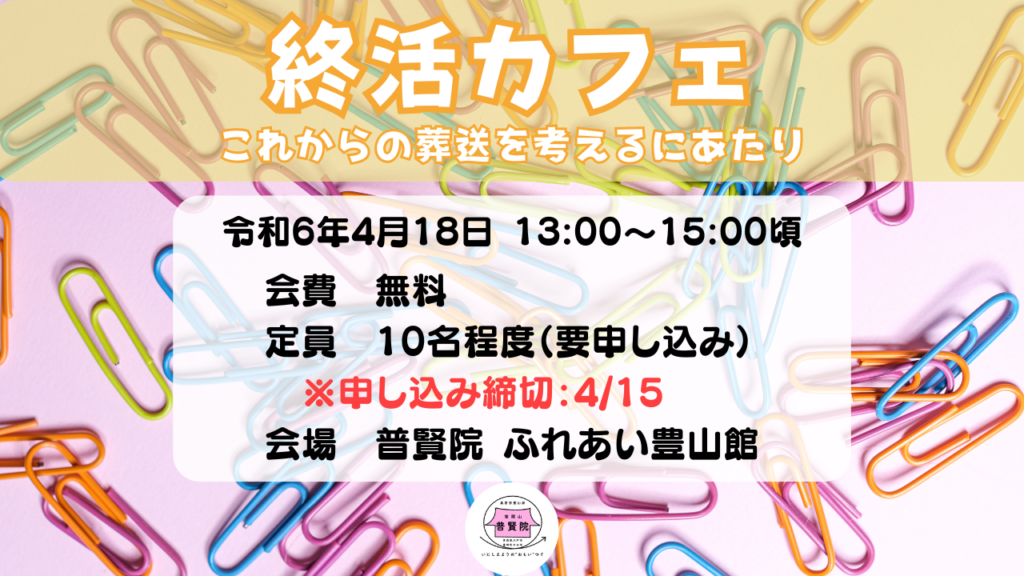

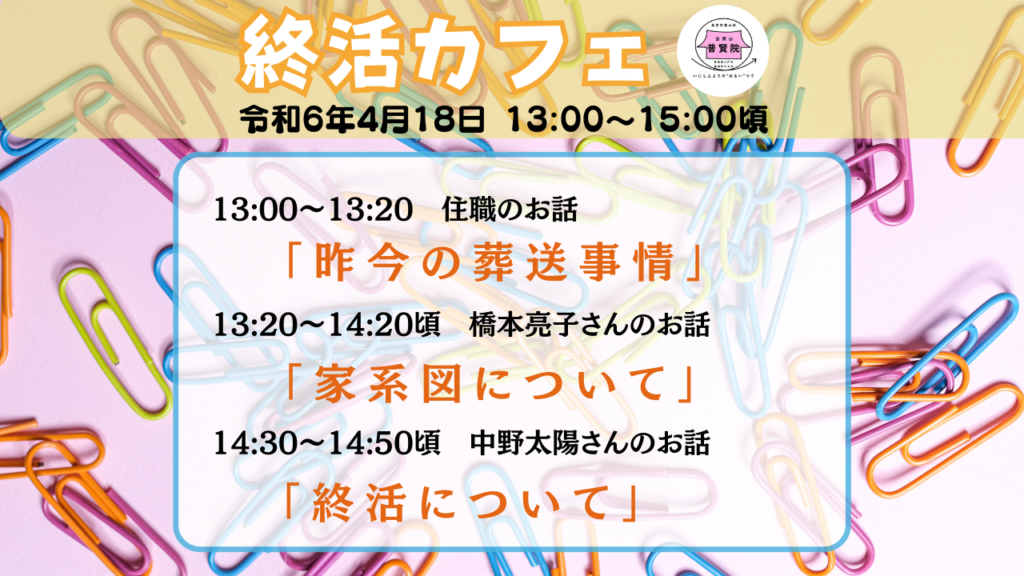

終活カフェ

- 日時:令和6年4月18日(木)

- 時間:13:00〜15:00

- 会費:無料

- 定員:10名程度(要申し込み)

- 会場:普賢院 ふれあい豊山館

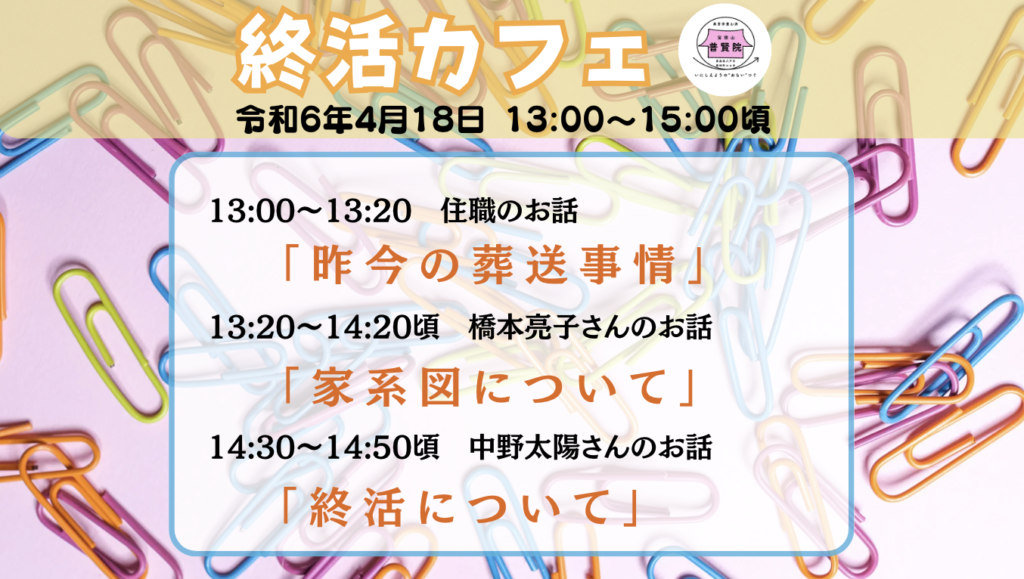

当日のスケジュール

- 13:00〜13:20 住職のお話「昨今の葬儀事情」

- 13:20〜14:20 橋本亮子さんのお話「家系図について」

- 14:30〜14:50 中野太陽さんのお話「終活について」

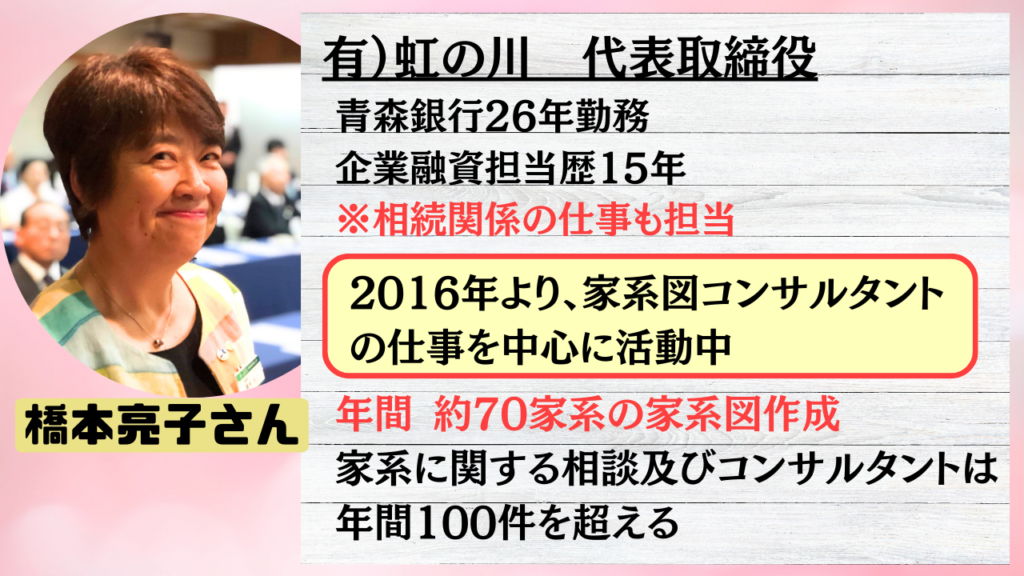

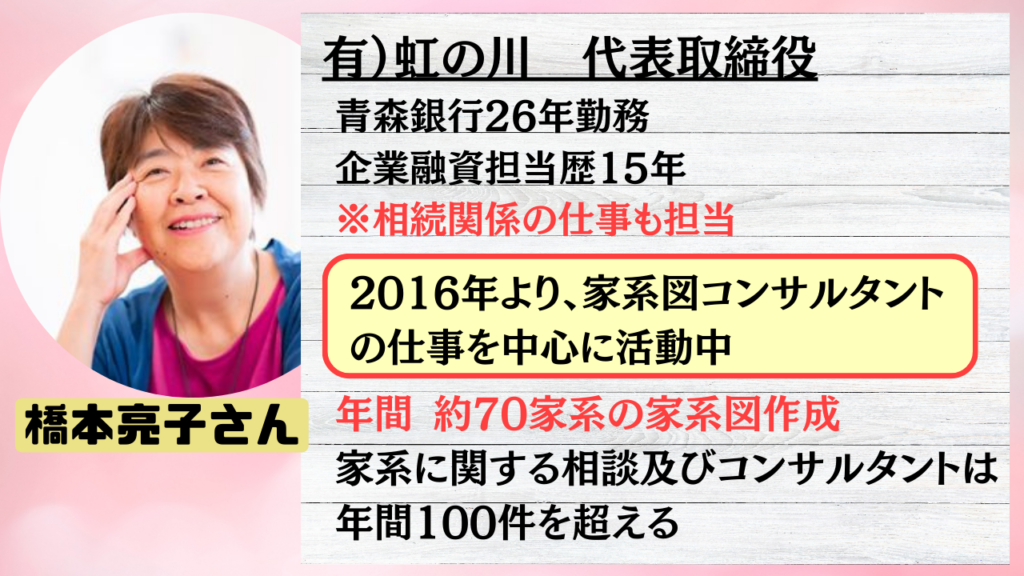

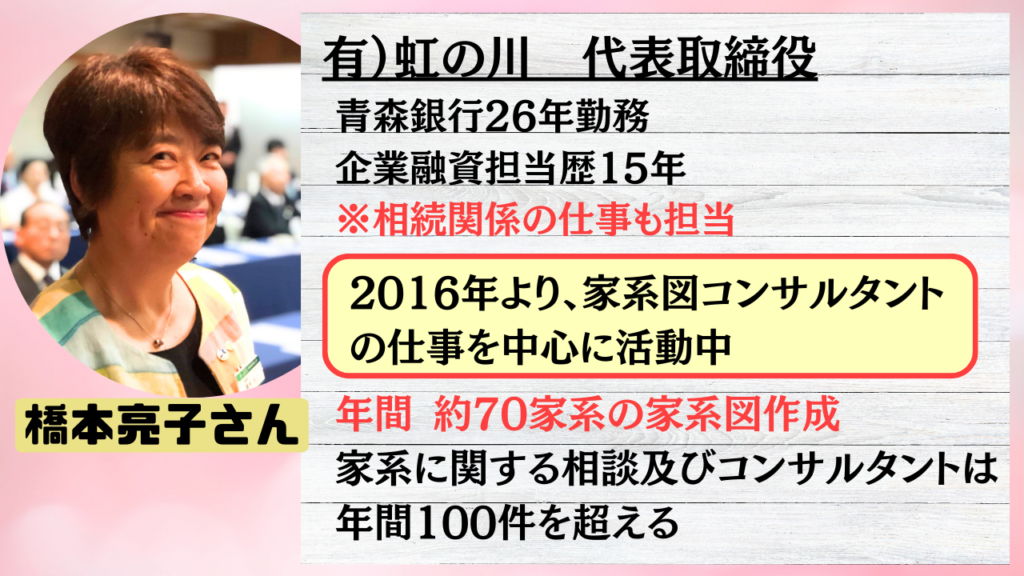

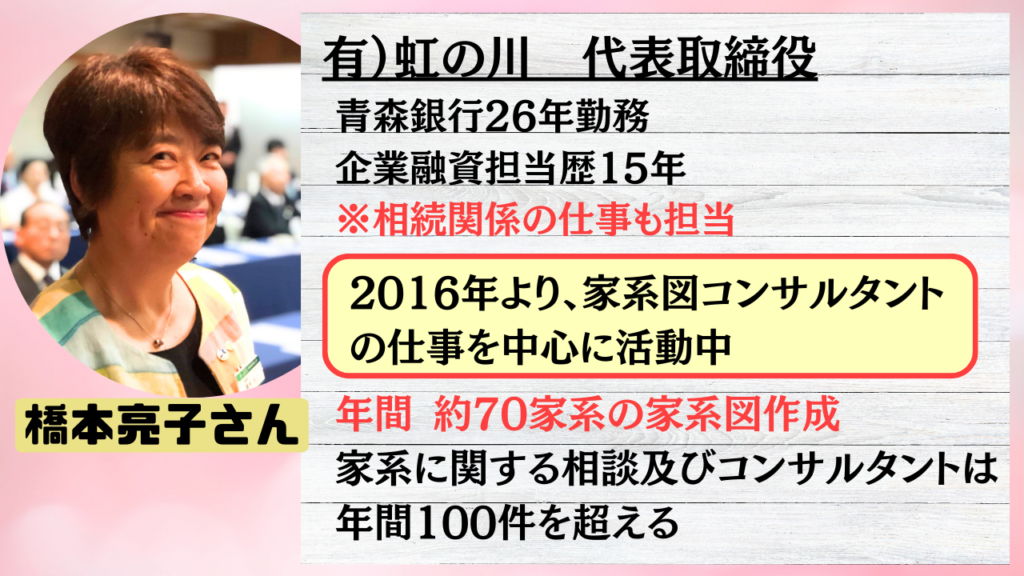

話者の簡単なご紹介

終活カフェ

- 日時:令和6年4月18日(木)

- 時間:13:00〜15:00

- 会費:無料

- 定員:10名程度(要申し込み)

- 会場:普賢院 ふれあい豊山館

当日のスケジュール

- 13:00〜13:20 住職のお話「昨今の葬儀事情」

- 13:20〜14:20 橋本亮子さんのお話「家系図について」

- 14:30〜14:50 中野太陽さんのお話「終活について」

話者の簡単なご紹介

今月行われる

終活カフェのご案内を再掲します。

時代の大きな変化は

これまでの葬送のあり方の

維持を難しくしています。

新しい葬送のあり方が

続々と現れている昨今ですが

大きな変化の諸相を

俯瞰するとともに

そもそもの本質に

目を向ける必要がある時代だと

普賢院では捉えています。

そのような課題意識のもと

令和6年春の終活カフェは

自身の“命の系譜”といえる家系図に

携わる橋本亮子さんを

ゲストに迎えて開催いたします。

当日はまず住職が

「昨今の葬儀事情」について

お話させていただきますが

そこでは仏教における

「系譜」の意義にも触れて

お伝えしたいと思います。

お寺や各尊格の諸縁起

葬儀において故人に授けられる血脈は

各派・各寺において

尊ばれ継承される「系譜」といえます。

そういったことにも触れながら

住職・僧侶の立場から

葬送事情について

述べさせていただきます。

また、普賢院合葬墓の現状や

昨今は檀家さん以外の方の葬儀が

増加傾向にあることなど

普賢院の事例を踏まえて

時間の許す限りお伝えしたいと思います。

それに続いて

家系図の制作を行われている

橋本亮子さんにお話いただきます。

「終活」と聞くと

生前に葬儀やお墓の準備をすること

というイメージが強いと思いますが

それらの背景にあるもの

(慣習や観念や死生観など)を

踏まえることも

大切であると考えます。

家系図コンサルタントである

橋本さんのお話を通じて

葬送や供養にも通亭するものを

感じていただければ幸いです。

終活カウンセラーでもある

中野太陽さんには

一般的にいわれる所の

終活についてお話いただきます。

終活として

どのようなことを行うことが

推奨されているのか等について

ご確認いただければ幸いです。

「これからの葬送を考えるにあたり」

という副題は

このひとときが

これからを考える

何かしらの契機にしていただければ

との思いを込めたものです。

どなた様でもご参加いただけるので

ご興味をお持ちの方は

お気軽にお申し込みください。

普賢院では春と秋に

終活カフェを開催しています。

定員は10名程度

参加費無料です。

今回はゲストとして

家系図コンサルタントの

橋本亮子さんをお迎えします。

参加者を募集中なので

ご興味をお持ちの方は

お気軽にお問い合わせください。

新たな本堂が完成して

1年と少しが経ちますが

故人をお寺にご安置される場合が

増えてまいりました。

場合によりますが

当山では現在

本堂の地蔵堂と

会館の脇間にて

ご安置が可能です。

地元や近隣の有縁の方ですと

ご親戚の行き来も負担が少ないですし

使用料も葬儀会館に比して安いので

費用低減にもなります。

本堂建設にあたって

有縁の皆様に

お役立ていただきたく

多目的に使用できるスペース

としての側面が

地蔵堂にはありますし

会館脇間も祭壇を設えて

多用途にご使用いただけます。

ご使用が必要な場合は

お気軽にご相談くださいませ。

新本堂の機能性を

大いに高めているのが

地蔵堂のスペースです。

平時は地蔵堂ですが

こちらのスペースは

多目的に使えるよう

設けられています。

有縁の方がお亡くなりで

お寺にご安置する場合や

お寺から出棺する場合にも

こちらのスペースを

使用することが出来ます。

以前までですと

会館でした対応出来ませんでしたが

新本堂完成以後は

主に地蔵堂にて

対応させていただいています。

有縁の皆さまに

ご協力いただいて完成した新本堂ゆえ

大いにご活用いただければと思います。

新本堂の地蔵堂は

多用途に使えるように

設計されております。

有縁の皆さまと

力を合わせて建立された本堂なので

先々のことを考慮して

お使いいただきやすいように

間取りも考えていただきました。

有縁の方が

ご逝去された際に

同所にご安置することも可能で

既にしばしば

ご使用いただいております。

まだまだ改善の余地はあると思いますが

実際にお使いいただきながら

よりよい環境になるよう

努めたいと考えております。

2/10に行われた

終活サロンの様子を

お伝えする動画を用意したので

ご覧いただけると幸いです。

終活カウンセラーでもある

弟子の中野太陽さんによれば

終活とは

「自身の旅立ちの時を

考えることを通じ

自身を見つめ

今をより良く

自分らしく生きる活動」であり

「後悔しないための活動」だそうです。

今回は

福祉の分野に明るい方との

企画ということもあり

介護についてであったり

健康についてといった内容にも

話が及びまして

とても学びの多い時間となりました。

終活サロンは

本年6月にも開催する予定です。

先代住職である

普賢院第64世・品田泰永僧正の

生前最後の法要となった

令和3年 お盆法要の動画と

9月13日・14日に

執り行われた通夜・葬儀の

フォトムービーを

動画サイトにアップしました。

時の経過は実に早いもので

明日(10/12)は泰永僧正の

五七日(ごしちにち)忌

つまり

三十五日忌となります。

泰永僧正は

僧侶人生において

「丁寧さ」と「心を込める」こと

をとても重んじており

最後まで貫きました。

拙僧泰峻もまた

「丁寧さ」と「心を込める」ことを

大切にして

住職として邁進いたします。

早いもので

先代住職が遷化して

1ヶ月が経過しました。

いつもお世話になっている

写真館の

グランフォートさんに

儀式の様子を

撮影していただいたので

アーカイブとして

その写真の一部を

こちらでも掲載させていただきます。

原因は分かりませんが

グランフォートさんから

頂戴したデータを

拙僧泰峻のパソコンだと

開くことが出来なかったので

応急処置として

転送サービスのサイトから

一枚一枚DLしなければ

ならなかったことに加え

当ブログでは

掲載可能な写真の容量に

上限があるため

本当に全体の一部しか

紹介出来ませんが

儀式自体の雰囲気は

つかめるかと思います。

ご覧いただき

先代住職・泰永僧正を

お偲びいただければ幸いです。

【令和3年9月13日】

出棺供養の様子

通夜の様子

【令和3年9月14日】

葬儀の様子