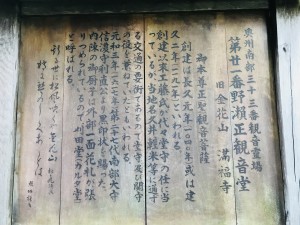

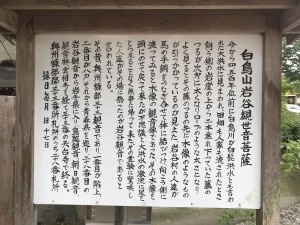

糠部(ぬかべ)三十三観音霊場

第32番札所

実相寺(じっそうじ)観音。

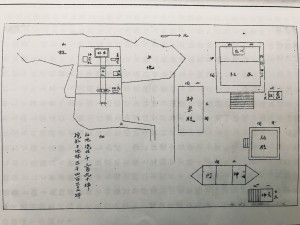

一戸の街中にある札所です。

実相寺本尊の

阿弥陀如来像は

恵心僧都源信(えしんそうずげんしん)作

と伝えらるそうです。

この源信という方は

平安時代中期の方で

日本仏教史においても

とても重要な方です。

著書『往生要集』(おうじょうようしゅう)

の名を聞いたことのある方は

多いのではないでしょうか。

恵心僧都・源信は

比叡山の天台座主(ざす)である

慈恵(じえ)大師(諡号)

元三(がんさん)大師(通称)

こと良源(りょうげん)の弟子で

“浄土教の祖”とされる方です。

札所の観音様は

境内の観音堂にお祀りされます。

端正な聖観音立像が

お祀りされております。

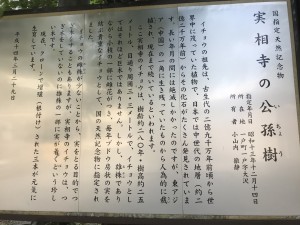

実相寺には

全国でも非常に珍しい

イチョウがあります。

話によると

ここでしか見られないそうです。

とても希少なイチョウに

由緒ある本尊に

札所の観音様と

色々な味わいのある

第32番札所です。